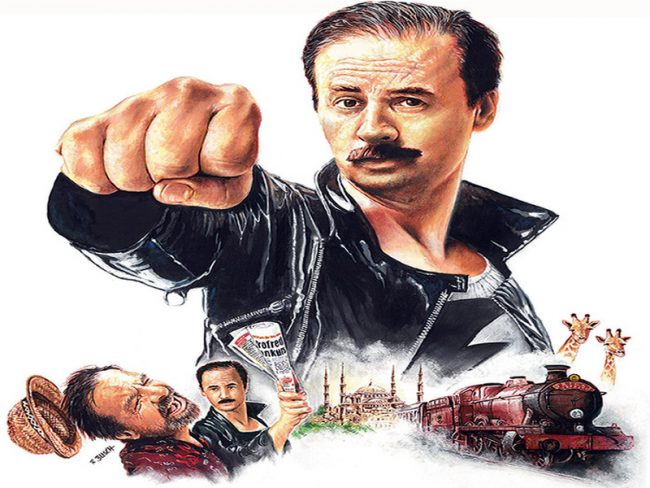

»Im Zug gibt es keine Kinosessel«

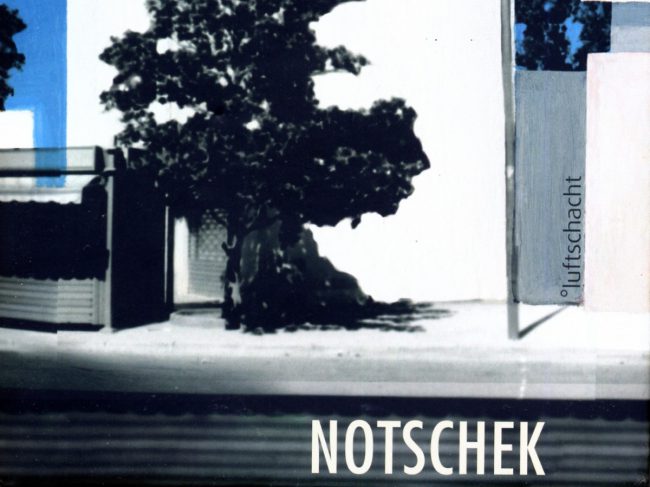

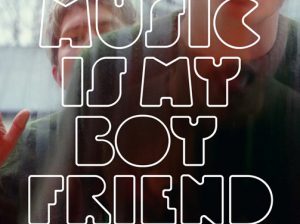

Ein Leben voller überraschender Schrecken ähnlich einem Horror-Film musste Hans Kohlseisen ertragen, erfüllt von der Sehnsucht nach dem Kino, die sich nur sein Freund Eric Pleskow erfüllen konnte. Schade um die mögliche Filmkunst eines bilderreichen Jungen, der mit dreizehn Jahren vor den Nazis flüchten musste. Jemand sollte einen Film über sein Leben machen. Co-Regisseur: Hans Kohlseisen.

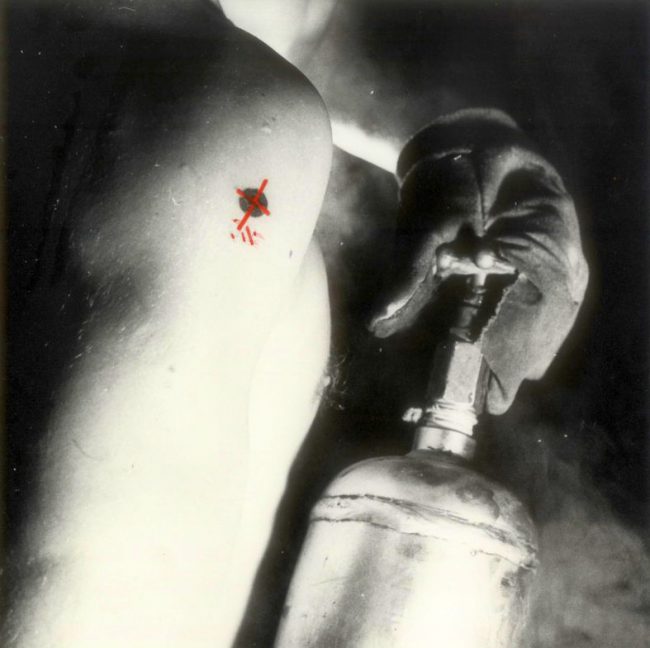

Foto: Margarete Affenzeller

Alte Freunde: Eric Pleskow (links) und Hans Kohlseisen

Kerstin Kellermann

22.02.2016