In Wien war sie Lorli, in Amerika Eleonor, für ihren Mann hieß sie Ellen und in italienischen Freundeskreisen Eleonora: Eleonore Hockabout hat viele Namen. Das Leben der Graffiti-Enthusiastin ist dabei genauso vielschichtig wie unbemerkt. Und das, obwohl Rock’n’Roll der in die USA emigrierten Zwettlerin auf die Haut geschrieben ist: In den 1960er-Jahren in die Civil-Rights-Bewegung hineingeworfen, arbeitete sie seit den frühen Achtzigern an der Seite von Bill Graham an vorderster Front bei den ersten »Mega-Events« rund um die Rolling Stones, Bruce Springsteen oder Tina Turner mit. Die studierte Designerin konzipierte dabei Amphitheater, koordinierte Hunderte von Bauarbeitern und machte das Budget. Trotz der hochkarätigen Jobs lernte Hockabout nach zwanzig Jahren Stage-Arbeit noch Pädagogik und unterrichtete weitere dreizehn Jahre an einer Schule in Oakland. Seit Kurzem ist die 82-Jährige in die dortige Graffiti-Szene eingetaucht, dokumentiert die Streifzüge auf Instagram und steckt ihre Energie in die Unterstützung dieser Subkultur. Bei ihrem letzten Besuch in Wien legte Kindheitsfreundin Linde Waber nahe, die stets im Hintergrund tätige Tausendsassarin zu treffen. Daraus entstanden ist ein Medienprojekt des Aktionsradius Wien, das ab 14. April 2023 auf der dortigen Website abgerufen werden kann. Bei dieser Gelegenheit hatte Hockabout auch Zeit, sich für skug im Café Hummel zu einem Gespräch zu treffen. Im Interview erzählt sie ihre abwechslungsreiche Geschichte, erklärt, wie US Street Rules funktionieren und warum sie in letzter Zeit auch Snoop Dog T-Shirts trägt.

skug: Wo siehst du heute die Subkultur?

Eleonore Hockabout: Denken wir an den Künstler Jean-Michel Basquiat: Ihn akademisch zu betrachten – ob er aufgrund bestimmter Vorgaben arbeitete oder nicht – ist überhaupt nicht relevant. Das hat er ganz anders gesehen. Es gibt überall diese Wertung: Bist du in eine Kunstschule gegangen? Hast du einen Bachelor Degree? Einen Master Degree? Einen PhD? Der akademische Grad ist sicherlich eine Eintrittskarte, Kunst zu studieren, und hat seinen Zweck, aber die Fragen »Was ist Kunst?«, »Warum Kunst?«, »Kunst heute?« bleiben offen. Hier glaube ich, dass sich im Moment viel ändert! Zumindest ist das Fragezeichen größer geworden: Was sagt die Mainstream-Kundschaft denen, die nicht Mainstream drauf sind? Volkskunst, Vandalismus, Protestkunst versus Hochkultur, Fine Art? Diese Einstufungen haben immer Gewinner und Verlierer auf dem Markt, denn es ist ein Markt. In der Subkultur sind sich die Macher selbst unklar und uneinig.

Ist das eine Frage der Qualität?

Die Qualität hat damit zu tun, ob der Inhalt oder die Message mit der Technik zusammen funktioniert. Das ist die Frage des »Wie«. Wenn ich eine Steinskulptur betrachte, schwingt die Frage mit: »Wie hat er*sie das gemacht?«. Der hohe Grad eines »Skills« ist etwas, das einen staunen lässt. Was aber, wenn die Technik das dargestellte Objekt weit übertrifft? Da kratz’ ich mich am Kopf. Im Moment beobachte ich das in der Graffiti-Subkultur und frage mich: Was ist das eigentlich wirklich?

Wie bist du dazu gekommen?

Ich habe sehr viele Straßen und Street Talk – wie ich es nenne – fotografiert, nachdem ich dreizehn Jahre in Oaklands segregierten Stadtvierteln in Head Start Vorschulen gearbeitet habe. Und dort gab es sehr viel Graffiti. Als ich 2013 aufhörte zu arbeiten, habe ich weiterfotografiert. Mein Studio war in einer Gegend, die, was Graffiti betrifft, sehr »dicht« war. Eines Tages fotografierte ich eine Wand mit endlos vielen »Throw-ups«. Das sind Namen, die in großen Zügen an die Wand gesprayt sind. Auf Instagram schrieb ich dazu: »Das sind Menschen, deren Geschichten ich nie wissen werde.« Doch nur kurz später, hat mich ein junger Mann kontaktiert und fragte: »Wollen Sie meine Geschichte hören?« Als wir uns trafen, begann er mir dann von sich und seinem Team zu erzählen.

Team?

Ja, keine Gang. Sondern ein Team: eine Gruppe von jungen Menschen, die sich gegenseitig unterstützen. Jede*r bekommt seinen Teil von Sprays, Markers etc. Dafür gibt es gewisse Regeln. Dabei hat er mir von sehr traurigen Konflikten erzählt: von Verrat, von Racheakten. Mir wurde bald klar, dass die Geschichte, die ich hier erzählen würde, sehr lange wird. Außerdem musste ich die anderen Perspektiven auch hören: Ich wollte das Team interviewen und bis heute war das nur sehr begrenzt möglich. Wir hatten ein zweites Treffen geplant, aber er verschwand. Und fast sechs Wochen später tauchte er wieder auf, ohne eine Erklärung. Damals kam er auch damit heraus, dass er einen elfjährigen Sohn hat, den er aufgrund seines Lebensstils – Drogensucht, Diebstahl und mehr – nicht sehen darf. Der einzige Weg zurück zu seinem Sohn geht über das Geradestehen vor dem Gesetz. Er bat mich um Hilfe und ich nahm an. In der Zeit der vier oder fünf Gerichtsverfahren, die folgten, hat er mich als Revanche in der Nacht manchmal zum Malen mitgenommen und mir auch umwerfend monumentale graffitibemalte Ruinen gezeigt. Da habe ich unzählige Videos gemacht und viele aus der Community kennengelernt. Die Follower*innen auf Instagram wurden mehr. Plötzlich war ich verzweigt und andere haben mich als »die Alte, die diese menschliche Ausdrucksweise respektiert« bezeichnet. Das, was mich immer berührt hat, war der öffentliche Diskurs! Der Mensch hat Sprache und schreibt beziehungsweise sagt Dinge, die emotional wichtig sind. Egal ob das Hass, Liebe oder politischer Ärger ist: Man sieht es auf der Straße!

Auf der Straße verliert sich »Entitlement«.

»The Art of Defiance« heißt ein Buch von Tyson Mitman, in dem es um die Entstehung der Graffiti-Kultur in Philadelphia geht. Das war anfänglich gar nicht illegal! Aber es wurde langsam in die Illegalität gezogen. Der Outrage der Bürger*innen, also diejenigen mit Geld, bestimmen den Wert des Eigentums. In Gegenden, wo es mehr Graffiti gibt, sinken Hauspreise und der Wert der kommerziellen Immobilien. Die Power Elite machte Graffiti illegal. Und es funktioniert nicht, dass man Stadtteile zur Verfügung stellt, in denen es dezidiert erlaubt ist, da die meisten Graffiti Artists in den USA Anarchist*innen und antiautoritär sind. Es wäre gegen ihren Code: »They would sell out.« Am Donaukanal sieht man nichts Vergleichbares zu den amerikanischen »Street Rules« der Subkultur. Das Überschreiben eines Namens hat Regeln, Verbote und Konsequenzen, wenn man dagegen verstößt. Wenn man nur überschreibt, wie es einem in den Kopf kommt, dann ist die Wand einfach eine Art Fresko von Symbolen für den Außenstehenden. Aber es ist auch der komplette Verlust von dem Game zwischen den Teams – ein Game, das auf Gewinnen und Verlieren beruht. Diese Regeln von wegen »I have a beef over you, you’ve disrespected me« sind in den USA wichtig. Das ist eine andere Kulturhaltung als hier, was aber nur mein oberflächlicher Eindruck ist.

Wieso funktioniert das in den USA?

Weil die Kultur strikte Regeln entwickelt hat, die allen bekannt sind. Wenn jemand dagegen arbeitet, dann gibt’s Streit! Bald bin ich seit einem Jahr dabei und noch nicht voll informiert, was all die Stilarten betrifft. In Philadelphia gibt es beispielweise diese »Tags«, eine schnelle Unterschrift, die man so oft wie und wo auch immer möglich hinschmeißt, mit dem Ziel der maximalen Visibility. In Philadelphia heißen diese Tags »Wickeds«. Diesen Stil muss man kennen, wenn man respektiert werden will. In Oakland heißt das wieder anders! Städte haben verschiedene Stile. So sehr sie Subkultur sind, so sehr gibt es eben doch eine Hierarchie. Das hinterfrage ich inzwischen. Warum? Weil die vorige Geschichte mit dem jungen Mann sehr traurig geendet hat. Ich habe ihn durch vier Gerichts-Hearings begleitet und eine Woche bevor wir die Urteile gehört hätten, ist er erschossen worden. Er und sein Freund. Die Basis-Instinkte dieser Subkultur sind tief verankert, dieses »wenn du mir wehtust, dann tu ich dir auch weh« – ganz einfach: Rache und Vergeltung. Das Problem in den USA ist, dass es diese wahnsinnig segregierte Gesellschaft in der Stadt gibt. Es gibt systemischen Rassenhass. Der ist institutionell. Eine gewisse Schicht wird gezielt an der Teilhabe in vielen Lebensbereichen benachteiligt.

Wieso berührt dich das als weiße Frau so sehr?

Ich weiß genau, was mich dahin geschwemmt hat! Noch im Österreich der 1950er-Jahre hatten mein Vater und ich lebhafte Debatten über Sozialismus, Arbeitsbedingungen unserer Haushilfe oder die Einstellung, nicht mit den Hauptschul-»Buam« Umgang zu pflegen. Klassendenken machte mich böse. Es ist nicht eine Frage der weißen Frau, es ist die Kernidee unserer Demokratie, Diskriminierung und gesellschaftliche Ungerechtigkeit zu vermindern. Mein Sommeraufenthalt in England als Teenager hat diese Gefühle noch bestärkt. Ich fand England demokratischer als mein Heimatland. Ich bin schon damals viel gereist und wir hatten im Sommer junge Engländer*innen, Französ*innen und auch Italiener*innen im Haus. Mein Vater wollte unbedingt, dass ich Ärztin werde. Dazu war ich aber nicht berufen. Ich wollte Mode studieren, aber das war mir nicht erlaubt. So habe ich erst einmal zwei Jahre ein Handelsstudium absolviert, aber auch das abgebrochen. Dann studierte ich Englisch und Französisch und absolvierte sogar mit einem Lehrdiplom in Englisch. Aber: Simultandolmetscherin bei der UNO? Auch damit war ich nicht wirklich zufrieden. Ständig war das Drängen im Hinterkopf: Was mach’ ich, was mach’ ich, was mach’ ich? Es hat sich einfach nichts authentisch angefühlt. Einige Zeit war ich dann bei der AUA, sechs Jahre lang. Da ging’s von Wien nach Beirut, nach Moskau, nach Kairo: Ich habe wilde Abenteuer erlebt und dabei meinen Mann getroffen: einen Amerikaner. Ein ruhiger Mensch, der genauso wie ich ursprünglich nie heiraten und keine Kinder haben wollte, die wir dann trotzdem bekommen haben (lacht). 1966 bin ich so also nach Amerika gegangen. Damals war die Civil-Rights-Bewegung: da der Vietnamkrieg, dort die Hippies. Diese Energie in San Francisco hat mich komplett gepackt! Da habe ich das erste Mal einen Kampf um die Demokratie erlebt: soziale Gerechtigkeit für die Afroamerikaner*innen. Ich habe dann »Environmental Design« studiert. Aber während ich studierte, begann ich als Bookerin in kleinen Clubs mit kleinen Bands zu arbeiten.

Und wen hast du da gebooked?

Naja, im College der späten 1980er-Jahre gab’s Bands! Da hat Punk gerade angefangen. Aber das meiste war natürlich ganz klassisch im Rock’n‘Roll verankert. Ich habe damals Sixth Finger und The Looters kurze Zeit begleitet, sie in Clubs gebucht. Damals kam der Film »A Star Is Born« mit Barbara Streisand raus und ich habe zum ersten Mal gesehen, was alles hinter der Bühne passiert. Jeder Konzertort muss per Anordnung für das Produktionsmanagement, die Künstler*innen und deren Entourage mit Hilfe der lokalen Promoter*innen und deren Crews vorbereitet werden. Es gibt ein ganzes System »Stage«.

Die ungesehene Arbeit.

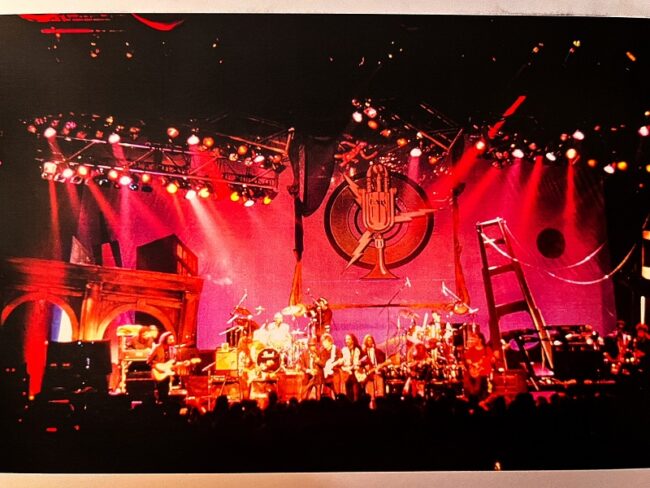

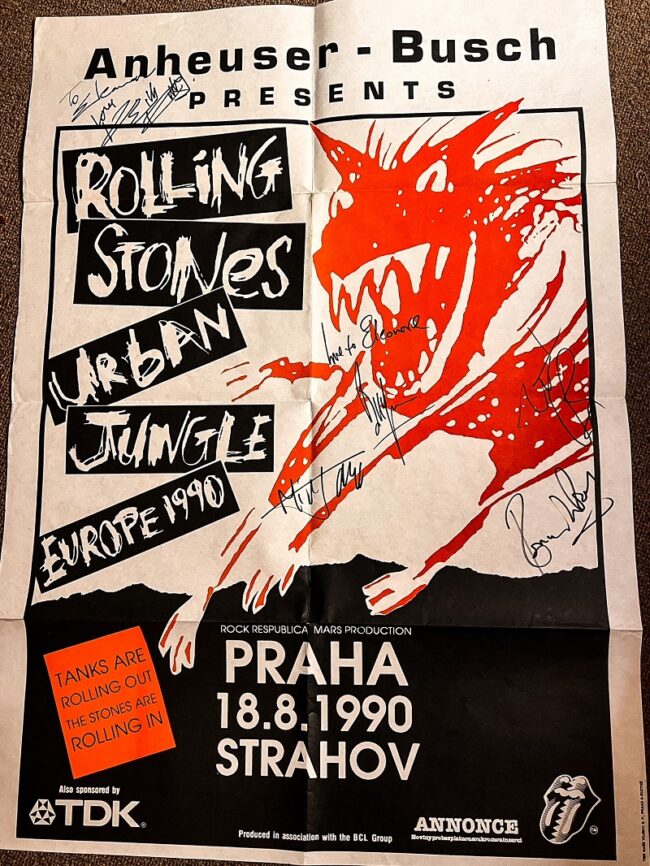

Ja, und genau die hat mich interessiert! Im Oktober 1981 bin ich dann zum Candlestick Stadium gefahren, wo gerade die Stones-Bühne gebaut wurde. Dort habe ich von der Ferne beobachten können, wie sie die Gerüste bauen und meine Neugier war geweckt! Also bin ich zu den Arbeitern gegangen und habe gefragt, wo man einen Job bekäme. Die haben mich auf ein paar Trailer verwiesen, die weiter hinten am Gelände standen. Als mir da zwei Leute entgegenkamen, habe ich blindlings gefragt: »I’m a designer, I want a job.« Ganz freundlich meinte er zurück: »That’s fine, but we gave this job away this morning.« Trotzdem wollte er Telefonnummer und Name und meinte, er würde sich melden, falls sie was haben! Aber als ich das Gelände gerade verlassen wollte, haben sie mir nachgeschrien, ich solle zurückkommen, und fragten, ob ich stattdessen als »Runner« arbeiten wolle? Ich wusste nicht, was das ist, und sie erklärten, dass sie jemanden bräuchten, der Dinge einkaufen geht, die im Vorfeld vergessen wurden. Ich erklärte, dass ich 24/7 arbeiten und gleich anfangen könnte.

Und ist es beim »Runner« geblieben?

Mein Produktionschef wusste, dass ich Designerin war. Zwischen den »Runner«-Aufträgen konnte ich also beginnen, kleinere Design-Sachen zu machen. Meine erste Aufgabe war es, Schaumwürfel zu entwerfen, die man bei den Stones-Konzerten ins Publikum geworfen hat: »Tumbling Dice«. Die habe ich entworfen! Dazwischen habe ich Sushi gekauft, Sachen abgeholt, Gitarrensaiten besorgt: Es war Chaos! Das Gute damals war aber, dass man kein Handy hatte. Dadurch konnte ich im Auto sitzen, Musik aufdrehen und ungestört von A nach B fahren. Das ist inzwischen sicherlich viel stressiger geworden. Jedenfalls war die »Runner« Sache mein Fuß in der Tür! Man brauchte ja nur bei den ganz großen Konzerten »Runner«. Aber sie baten mich bald, ob ich mich auch um die Backstage-Bereiche kümmern, eine Bar, VIP-Räume etc. entwerfen könnte – das hatte ja alles gewisse Vorgaben und Limitierungen, mit denen man improvisieren musste. Und die Haltung, die mir alle Menschen um mich gegeben haben, war so positiv! Obwohl es um so viel Verantwortung ging. Man muss außerdem dazusagen, dass das alles fast komplett männliche Crews waren. Und der gesellschaftliche Sexismus generell war damals schon arg.

Aber dort hast du ihn nicht gespürt?

Nein, es war eigenartig. Ich habe die Pläne gemacht, was die Crew brauchte und angeschafft werden musste. Ich machte außerdem das ganze Budget! Die Organisation war mehr oder minder mein Job. Aber diesen Job gab es in dieser Vielschichtigkeit davor nicht. Der wurde für mich erst geschaffen. Die Idee des Teams war dennoch immer im Vordergrund. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich die Frau bin und mich die Männer deswegen hinterfragen.

Wie lange hast du diese Arbeit gemacht?

Von 1981 bis 1999, also fast 20 Jahre.

Später als Designerin?

Ja, genau. Später habe ich nur Design-Projekte gemacht. Anfangs habe ich allerdings neben dem Design auch mit Hilfe der ersten Apple-Computer die Bühnenarbeiter organisiert und gebucht. Ich war also fürs Scheduling verantwortlich.

Also doch mehr als »nur« Design!

Ja, schon! Ich habe damals den »Babysitter of the year« bekommen, weil ich mit allen Mitarbeiter*innen so viel über ihre Probleme gesprochen habe. Aber irgendwann war das Gewicht dann doch eher auf den Design-Jobs. Ich wurde fix angestellt und hatte das Glück, dass mein Vorgesetzter, Bill Graham, »from the core of his being« soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt gestellt hat. Der war vor seiner Musikkarriere Direktor einer politischen Straßentheatertruppe in San Francisco und bei der Hippieband Grateful Dead vor Ort. Diese Periode der Musik, die sich in San Francisco begründet hat: Er war dabei. Deswegen war er auch später so wegweisend im Entwickeln dieser Großkonzerte – die hohen Bühnen mit den Gerüsten und Sicherheitssystemen, die darauf beruhen, dass sich die Securities nie so benehmen dürfen wie Polizisten, sondern mit Verständnis und Respekt mit dem Publikum mitgehen müssen. Ich meine, es haben damals auch alle Drogen genommen. Vor allem war Marihuana immer groß in Kalifornien. Aber LSD und Mushrooms haben sich genauso verteilt. Darum hatten wir als erste Veranstalter eine Hilfsstation am Gelände, die Haight Ashbury Clinic, falls Leute Hilfe brauchten.

Die Großmutter der Safer-Use-Bewegung?

Ja, genau! Wir haben damals auch mit der Polizei zusammengearbeitet. Immerhin mussten wir Deals aushandeln, dass es in diesem Kontext nicht zu Verhaftungen kam, sondern das toleriert wird. Das sind alles Beispiele dafür, warum diese Aspekte der sozialen Gerechtigkeit und Human Rights für mich Leitmaximen wurden. Obwohl ich nicht seit den 1960er-Jahren voll involviert war, war schon während meiner Studienzeit in Europa und dann in den USA Protestmusik und sozialkritische Literatur vordergründig. Das hat mich ausgefüllt!

Aber du bist nicht im »Kleinen« geblieben.

Bei so Dingen wie »Live Aid« 1985 hatten wir damals Tina Turner, Mick Jagger, Bob Dylan bei uns: Das war ein unwahrscheinliches Ereignis! Meine Firma schickte mich damals nach Philadelphia als Backstage Production Manager. Live Aid war ein Monster! Das lief den ganzen Tag, eine Band nach der anderen. So viele Trailer, dass wir alles ummodeln mussten – Stromzuführungen, Kiesel streuen, Beleuchtung, zusätzliche Toiletten. Das war ein richtiges Unternehmen! Ich war damals ständig unterwegs: Nach Live Aid sind wir 1987 mit einem Friedenskonzert nach Moskau gegangen. Dann bin ich mit Jagger nach Tokyo. Mit Amnesty International bin ich von September bis Oktober eineinhalb Mal um die Welt gefahren: Simbabwe, Argentinien, USA, Indien, Europa. Wir waren mit Bruce Springsteen als Headliner aber auch Sting, Peter Gabriel, Tracey Chapman und Youssou N’Dour in einem Charterflugzeug zusammen. Und das Publikum war so unterschiedlich! In Kanada waren sie total »zivilisiert«. Wenn Springsteen in Afrika nur ein paar Gitarrenriffs gemacht hat, ist das Publikum explodiert. Aber auch die Acts waren so verschieden: Springsteen war jemand der sagte »one, two, three« und everybody loved him! Der hat immer alle mitgerissen, ein »man of the people«, würde ich sagen. Peter Gabriel war eher der Intellektuelle und Philosoph. Sting der Lehrer und Aktivist. Tracey Chapman scheu und still und Youssou N’Dour voll Frohsinn sowie Human-Rights-Aktivist.

Und wo seid ihr da aufgetreten?

Es gab etwa das Glastonbury Festival, wo ich am Bau eines »Amphitheaters« beteiligt war. Man könnte fast sagen, das war eine Subkultur der Architektur! Wenn du die Ringbauten in Wien anschaust, sind das Gebäude, die lange geplant und gebaut wurden. Im Rock’n’Roll hast du den Auftrag bekommen: »In sechs Monaten muss da ein Amphitheater stehen.«

Eine Art Chuck Norris, nur in Architektur: Hier hast du X, Y, Z – bau mir daraus ein Amphitheater!

Der Vergleich passt gut. Wie ein fahrender Zirkus, Volkstheater for the people. Ich kann mich erinnern, wie sie zu mir gesagt haben: »Don’t hem and haw – just do it!« Es lag ein absoluter Pragmatismus in diesen Aufgaben, gepaart mit der Expertise von Firmen, die mit uns arbeiteten: Alles musste Hand und Fuß haben.

Ich denke mir, dass du in diesem Beruf sehr viele verschiedene Menschen gesehen hast.

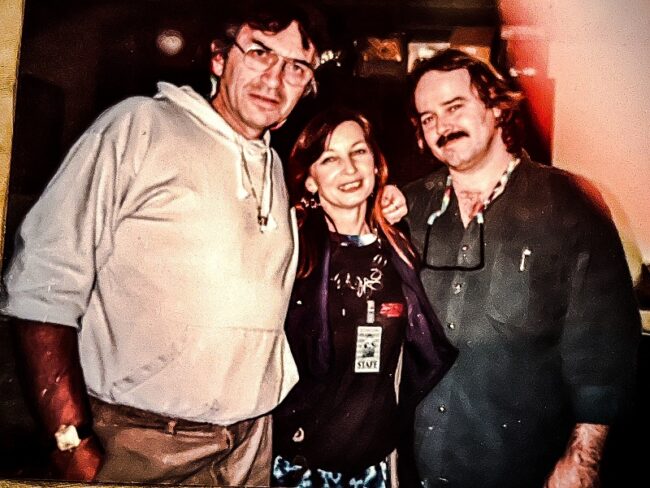

Ja, du sagst es. Menschen aus vielen Kulturen der Welt, unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, jung und alt und jetzt auch noch im Internet! An dieser Stelle mache ich ein kurzes fast forward: Nachdem ich nach der ganzen Action noch vier Monate mit den Stones unterwegs war, war 1990. Die Mauer war weg und wir haben in Ostberlin zwei Konzerte gespielt. Aber auch in Prag. Diese Energie werde ich nie vergessen! Das war für mich persönlich ein völlig anderes Gefühl als für meine US-amerikanischen Kollegen, die diese Geschichte gar nicht erlebt haben! Bill Graham ist dann leider in seinem Hubschrauber verunglückt. Nachdem ich damals aber schon viel selbstständig gearbeitet habe und eine gute Connection nach Los Angeles hatte, bin ich beim Lollapalooza Festival gelandet: ein Festival, wo es auch große Kunstinstallationen gab. Das war dann die Zeit zwischen 1991 und 1999. Da machte ich mein eigenes Studio auf und arbeitete unabhängiger als zuvor. Es gab viel Berührung mit einer kleinen Galerie in San Francisco – da war jede Eröffnung eine große Party! Das war ähnlich den Kellertheatern in Wien. Es kamen Student*innen von der Akademie und die anwesenden Kunstkritiker*innen brachten sie zur nächsten Galerie. Es war ein einziger Rave – und man wurde wirklich hineingezogen. Und mein Mann: Er war einfach der richtige dafür!

Wie?

Weil er nie besitzergreifend war, meine Freiheit respektiert und sogar unterstützt hat. Ich vermisse ihn sehr. Er ist 2011 an Alzheimer gestorben.

Und ihr hattet trotzdem eine enge Beziehung?

Ja, absolut. Er war im Marketing und hat mit einem Developer einen Stadtteil gebaut. Er wollte seine Sachen machen und hat mich gleichzeitig meine Sachen lassen machen. Unsere Kinder waren zu der Zeit schon Teenager beziehungsweise im College. Trotzdem kam auch bei mir irgendwann der Punkt, wo ich diese sehr schnelle und intensive Arbeit nicht für immer weitermachen wollte. Irgendwann hatte ich »alles gesehen«. Trotzdem hat mich mein Leben wieder zurückgedreht in dieses Verspielte, das sich genau aus diesem breiten kreativen Umfeld ergeben hat: Jedenfalls wollte ich wieder mit Kindern sein! Deswegen habe ich dann Pädagogik studiert. Es gab damals in Oakland das »Head Start«-Programm, das in den 1960ern von Kennedy gegründet wurde, als Reaktion auf Sputnik im Weltraum. Das haben die Amerikaner nicht gerne gesehen und sich deswegen gedacht, man sollte auch den Kindern der segregierten Bevölkerungsschichten, die weniger Ressourcen haben, Zugang zu freier Früherziehung und Bildung ermöglichen. Die Lehrphilosophie beruhte auf den letzten Erkenntnissen in der Pädagogik inklusive Multiple Intelligences von Howard Gardner. Also bin ich dorthin und ich habe dann dreizehn Jahre als Lehrerin arbeitet. Davon war ich auch total ausgefüllt!

So sind wir wieder am Anfang des Gesprächs gelandet!

Und das war dann die Gegend, in der ich mich zurechtgefunden habe. Mein Graffiti-Freund hatte den Straßennamen AVOE und ich fragte ihn einmal, was das heiße. Darauf meinte er: »Meine Eltern, genau wie mein Großvater, kommen aus Portugal, dort heißt das Großmutter.« Irgendwie war ich das wohl auch für ihn. Einmal hat er mich abends angerufen und gefragt, ob ich ihn abholen könne. Als da dann zwei schwarze Männer aus dem Haus rauskamen, war die erste Reaktion: »Moment einmal, haben Sie nicht hier im Head Start Center unterrichtet?« Ich fühlte mich immer richtig in Oakland – und immer noch: Ich habe ein Dach überm Kopf. Nicht viel Geld, aber genug, um gut zu leben. Und ich habe Menschen, die mich kennen. Ich bin glücklich dort, wo ich angekommen bin.

Das hast du sehr schön zusammengefasst.

Weil es so ist! Ich fühle mich zu Hause.

Darf ich noch eine Sache nachfragen?

Ja, bitte!

Warum das Snoop Dog T-Shirt?

(lacht) Meine älteste Enkelin lebt in Philadelphia. Sie geht in eine sehr gemischte Schule und hat fast nur Black Boyfriends. Und als sie in Kalifornien zu Besuch war und mit mir in ein Geschäft gegangen ist, war da dieses T-Shirt. Plötzlich sagt sie mir: »Du musst das kaufen!« Und ich frage nach: »Das kann ich tragen?« Woraufhin sie antwortet: »Natürlich kannst du das tragen! You have to wear it!« Zur Sicherheit habe ich aber auch meine afro-amerikanischen Freund*innen zu Rate gezogen.

Also bist du bald auch Snoop-Dog Fan?

Jetzt habe ich die Absicht, einer zu werden!

Dieses Interview entstand aus einer Kooperation mit dem Aktionsradius Wien.