Kenji Tsuda schafft, wovon viele träumen: Das Maximale aus dem Minimalen zu schöpfen. Anders wäre es kaum möglich, die Welt mit Veröffentlichungen nur so zu überschwemmen. Nicht nur die Fülle macht neugierig, auch die Titel der Alben. Zunächst waren es französische, beispielsweise »Le jarret du diable«, »Chocolatier éphémère« oder »Rester bouche bée«; später folgten deutsche, zuletzt »Die Dame ist gestürzt«, »Zu Asche zerfallen« und »Papiertiger«. Die Vermutung, Tsuda würde im deutschsprachigen oder frankophonen Raum leben oder gelebt haben, liegt nahe, ich beschließe nachzufragen. Bei der Gelegenheit könnte man ja auch erfahren, auf welche Weise der Elektroniker an seine Arbeiten herangeht. Schon am nächsten Tag liegt seine Antwort in der Inbox, auf Deutsch: »Zunächst möchte ich erwähnen, dass ich Japaner bin und keine Fremdsprachen verstehe. Die deutschen oder französischen Titel sind lediglich Übersetzungen von Wörtern, die mir in den Sinn kamen und die ich durch KI übersetzen ließ – sie haben keine besondere Bedeutung. Ich finde einfach, dass deutsche, französische oder lateinische Schreibweisen cool aussehen.«

Als Muttersprachler kann ich nur sagen: Sie sehen nicht nur cool aus, sie klingen auch so. Aber es geht ja um Musik, die Titelspielereien sind – wenn auch feines – Beiwerk. Tsuda gibt preis: »Was die Klangproduktion betrifft: Ich verwende einen Software-Sampler auf einem alten MacBook, exportiere die Sounddateien und rekonstruiere sie, indem ich sie mit einer Wellenform-Bearbeitungssoftware fein zerschneide«. Das gibt dem Hörerlebnis einen zusätzlichen Kick. Wer selbst produziert, wird nun gerne ein zweites Mal lauschen. In aller Offenheit ergänzt der Klangkünstler: »Das wichtigste Element im gesamten Prozess ist der Zufall, die Zufälligkeit.« Somit verstehen wir auch, wie er es schafft, diese Vielzahl an Stücken zu veröffentlichen. Und es hilft uns, Tsudas musikalische Arbeit als einen sich auffächernden, organisch wachsenden Gesamtprozess zu begreifen.

Jedes Album erkundet einen eigenen Aggregatzustand und die dazugehörigen Verhältnisse von Bewegung und Ruhe, Kontrolle und Zufall. Tsuda arbeitet an der Grenze zwischen Klangkunst, improvisierter Musik und experimenteller Strukturkomposition. Seine Arbeiten knüpfen an jenen eigenwilligen Idiom-Mix an, den er kultiviert hat, er ist äußerst materialbewusst – das heißt: Er lässt den Klangkörper selbst erzählen, hilft dabei nur ein wenig, sei es über modifizierte Elektronik, präparierte Instrumente oder rohe Aufnahmen. Trotz aller Abstraktion bleiben die Arbeiten nie theoretisch: Sie schwingen, pochen, kratzen, schleifen und atmen.

Irritierend schön, nie bequem

Wir nähern uns exemplarisch dem Track »601« aus dem Album »Krätze«. Schon in den ersten Sekunden zeigt sich Tsudas Gespür für mikrotexturale Dynamik. Ein knisterndes Rauschen, das an zerfallende Membranen erinnert, legt sich wie eine fragile Haut über den Beginn des Stückes. Dazu stoßen spitze, teils metallisch anmutende Impulse, die Assoziationen an präparierte Saiteninstrumente oder granulare Elektronik hervorrufen. Die formale Entwicklung des Stücks folgt keiner konventionellen Bogenstruktur, sondern entfaltet sich in vorsichtig tastender Weise. Immer wieder entstehen Reibungsfelder, Obertöne flirren. Tsuda spielt virtuos mit der Wahrnehmungsschwelle der Rezipient*innen: Seine Musik ist eine des genauen Hinhörens, der minimalen Differenz. Das Stück evoziert ein fragiles Wechselspiel von Zerbrechlichkeit und latenter Bedrohung, das an den Titel »Krätze« anknüpft — irritierend schön, leicht juckend, nie ganz bequem.

Ein Lieblingsstück des Rezensenten ist »658«, Track 3 aus dem Album »Das Seeigelkap«. Assoziationen an stachelige, fragile, gleichzeitig schützende wie wehrhafte Strukturen drängen sich schon durch den Titel auf, wir erleben Klänge, die auf uns wirken wie ein Schutzpanzer mit weichem Inneren. Zunächst denken wir an subkutane Bewegungen, so als würden wir unter eine vibrierende Haut hören. Darauf setzen sich zerhackte Interjektionen, die an elektrische Störungen erinnern, ohne je in konventionelle Rhythmik zu kippen. Im Gegensatz zum fragilen »Krätze« zeigt sich »658« dichter mit Clustern aus mehreren Frequenzschichten, die plötzlich wegbrechen, neue Räume freigeben. Ein beständiges Kommen und Gehen, wie Meereswellen, die aufeinandertreffen, sich kurz vermischen und wieder auseinanderdriften. Stellenweise fühlt man sich an elektroakustische Studien der GRM-Schule erinnert, aber auch an die organisch-atmende Klangwelt von Francisco López oder an die radikale Texturarbeit von Thomas Ankersmit. Doch auch hier bleibt Tsuda seinem eigenen Pfad treu: die Bewegung im Kleinen, das organisch Unberechenbare, das taktile Hören bleibt sein Hauptmotiv.

Impulse – aber »zuck!«

»Schnellender Finger«: Schon der Albumtitel lässt uns an reflexhafte Bewegungen, ruckartige, kaum steuerbare Impulse denken. Ein Bild, das Tsuda im Stück »739« perfekt in Klang übersetzt. Zunächst schnellen kurze Attacken wie Zuckungen durch den Raum. Jeder Impuls sitzt präzise, entwickelt scharf konturierte Nachklänge. Der Raum wird nicht gefüllt, sondern wie mit Nadelstichen getroffen: eine Wahrnehmungsakupunktur. Dann Oszillieren zwischen kühlem, maschinenhaftem Charakter und warmer, körperlicher Energie. Kurze Pausen und abrupte Wechsel halten die Hörer*innen wach und fokussiert. Man mag dabei an Morton Subotnicks frühe modulare Experimente denken, an Glitch-orientierte Ansätze von Ikue Mori oder an experimentelle Perkussionisten wie Eli Keszler. Doch die Vergleiche sind nur Annäherungen.

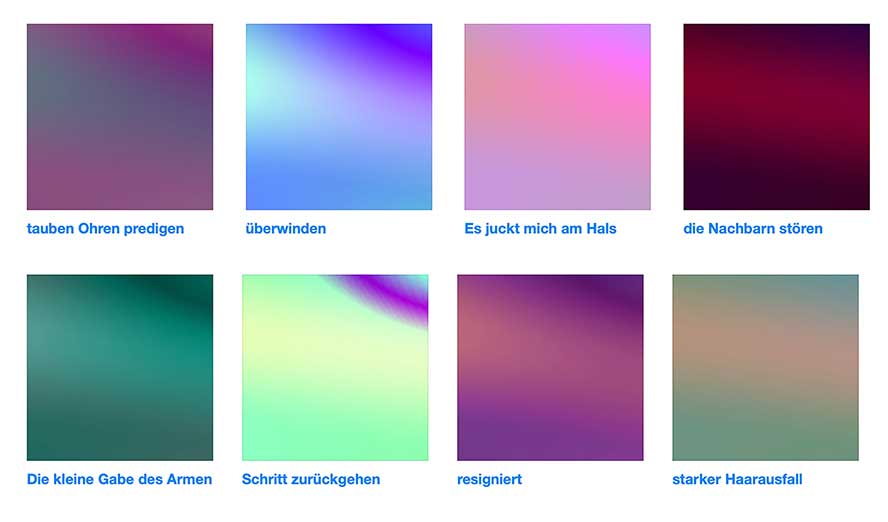

»Die kleine Gabe des Armen« heißt ein weiteres Album. Mit dem Stück »816« öffnet Tsuda einen leicht verschobenen Blickwinkel auf sein Werk. Während viele seiner bisherigen Arbeiten texturale, mikrotonale, zerklüftet-fragile Strukturen erkunden, begegnet uns hier meditative Langsamkeit. Schon der Beginn ist von ritueller Zurückhaltung geprägt: Ein weich oszillierender Ton bildet das Fundament. Darüber setzen sanfte, aber präsente Impulse ein, die an entfernte Tropfen erinnern. Die Wahl der Klänge bleibt sparsam, jede neue Klangschicht wird behutsam gesetzt, so, als wolle Tsuda den stillen Raum nicht unnötig stören. Nichts drängt sich auf, aber alles ist in Bewegung. Dabei schwingen Einflüsse der japanischen Reduktionsästhetik mit, wie wir sie bei Komponisten wie Toshio Hosokawa oder Taku Sugimoto finden. Oder minimalistische Klangflächen westlicher Prägung, wie bei Eliane Radigue oder Bernhard Günter. »Die kleine Gabe des Armen« ist nicht Opulenz, sondern Reduktion, die den Hörraum öffnet. Kein Mangel, sondern die Tugend der konzentrierten Ökonomie des Ausdrucks.

Tsuda denkt Klang nicht als festgefügtes Material, sondern als sich stets wandelnden Zustand. Jedes Album, jedes Stück ist ein eigenständiges Biotop, dessen innere Logik sich erst nach und nach erschließt: ein Hörlabor für neugierige Ohren. Ganz pragmatisch gesprochen: Bei der Fülle an verfügbarem Material könnte es schwerfallen, sich zum Kauf einiger Exemplare zu entscheiden. Daher empfiehlt es sich auch, hier dem Künstler zu folgen und die Entscheidung dem Zufall zu überlassen.