I) 10 auf der nach oben offenen VU-Skala: Noise

Noise war schon immer jener Brennstoff, der gesellschaftliche Verhältnisse vorantrieb: Noise ist weniger ein »Genre« als ein akustischer Blick an die Randbereiche der Soundlandkarten. Ohren aufgesperrt, hier kommt Starkstrom für Birne, Beine und den roten Bereich des VU-Meters.

Sieht man sich skug-Hefte aus den frühen 1990ern an, wird schnell klar, dass Industrial als Genre, Stil oder zumindest Einfluss/Referenz oft vorkommt. Stellvertretend seien hier nur Stories über Survival Research Laboratories, Scorn, Fetish 69, Industrial-Specials und jede Menge »Noise« zwischen Rock, Jazz und Electronica in den Reviews sowie spätere Texte über CCCC, John Duncan, Laton, Sabotage bis hin zu WordSound, Sun Ra, den Melvins oder Rammellzee genannt. Man sieht schon: Die Spannbereite ist ebenso groß wie die Definitionen dessen, was »Noise« sein könnte. »Metal Machine Music« (RCA) von Lou Reed bietet sich dabei als idealer Einstieg, als Aufhänger an: Jene Doppel-LP (inklusive Endlosauslaufrille), die 1975 die diskursive Sprengfalle zwischen Velvet Undergrounds devianten Krachwällen (Drones) und aktueller Noisemusik begründete. Und schließlich wurde das Buch »Noise« von Jacques Attali 1985 veröffentlicht.

Es scheint, »originäre« Industrialmusik würde keine Lücken oder Löcher mehr haben, (Des-)Informationstaktiken muten suspendiert an. Umso mehr, als letztes Jahr ein wahrer Sturzbach an Veröffentlichungen von Throbbing Gristle losgetreten wurde und es 2006 30 Jahre her war, dass diese »Wreckers of Civilisation« sich aufmachten, der Musikwelt einen gehörigen Arschtritt zu versetzen. Der Fokus ist aber eher eingerichtet auf Bands wie Nocturnal Emissions und besonders SPK, deren Platten »Information Overload Unit« (Side Effekts, 1981) und »Slogun« (IR, 1979) Punk in eine bislang nicht da gewesenen Intensität überführten und mit einem dezidiert kruden, bruitistischen und collagenhaften Soundwerk den »Lebensfakten« (Dziga Vertov) mit Low-Fi-Equipment zuleibe rückten. Oft als chaotisch oder nihilistisch verschrieen, führ(t)en diese Attacken auf die Hörgewohnheiten zu einer exzessiv überhöhten Selbstaufgabe, die den bewussten Kontrollverlust als Regulativ auf die Kontrollgesellschaft einübte.

Wie hört sich Musik jenseits von Macht und Kontrolle an? Wie lässt sich Derartiges kippen, wenn sich praktisch alles zu Musik organisieren lässt? Hier nochmals der Verweis auf SPK, deren semantische Verwirrtaktiken v. a. der Lesart »Sozialistisches Patientenkollektiv« zusprachen und sich so – zumindest gedanklich – in RAF-Nähe positionierten: Die Krankheit als Symptom der (faschistischen) Gesellschaft, exemplifiziert an der 1979er-Nummer »Germanik«, in der es heißt: »Die Unschuld ist keine Verteidigung«.

Kampfzone Körper

Wie nicht anders zu erwarten, wird der Körper als Spielwiese, meist aber als Kampfzone territorialisiert. Klar ist Noise »laut«, aber nicht per Definition, sondern verlangt vom verwendeten Equipment und den Musikern maximalste Intensität ab. Wenn die Körpererfahrung im Dance durch das Tanzen passiert, dann im Noise wohl durch das Hörbarmachen der Technologie. Wegen seiner Wiederholung ad infinitum produziert Noise permanent sein eigenes hermetisches Simulacrum und eine »Information Overload Unit«, die die Verschleißteile der postmodernen Repetition lauthals herauskotzt. Noise ist dabei nicht losgelöst von traditionellen Aufführungspraktiken (dem »Spektakel«) zu sehen, sondern dringt im Gegenteil durch seine Affirmation des Primitiven in die Zeit des »Rituals« vor, okkupiert durch den schier permanenten Exorzismus des eigenen bzw. gesellschaftlichen Phantasmas den Körper und etabliert einen sonischen Anschlag auf mittelmäßige Poppraktiken.

Diese Dichotomie aus »Lebensfakten« und mehr oder weniger kompletter Verweigerung »westlicher Errungenschaften« (vom Rhythmus über die Harmonie zur Kadenz) stürzt Musik in eine Krise, weil sie sich als nichts anderes als organisierte Audiophänomene zu erkennen gibt. Oder, wie es Merzbow einmal formulierte, »Noise das Unterbewusstsein von Musik« ist. In einem Interview mit dem österreichischen »Kunstradio« betonte G. X. Juppiter-Larsen (The Haters; li., CTM): »Ich mache Lärm und keine Musik. Bei meinen Arbeiten handelt es sich um Lärmkompositionen, die nichts mit Musik zu tun haben.«

Diese Dichotomie aus »Lebensfakten« und mehr oder weniger kompletter Verweigerung »westlicher Errungenschaften« (vom Rhythmus über die Harmonie zur Kadenz) stürzt Musik in eine Krise, weil sie sich als nichts anderes als organisierte Audiophänomene zu erkennen gibt. Oder, wie es Merzbow einmal formulierte, »Noise das Unterbewusstsein von Musik« ist. In einem Interview mit dem österreichischen »Kunstradio« betonte G. X. Juppiter-Larsen (The Haters; li., CTM): »Ich mache Lärm und keine Musik. Bei meinen Arbeiten handelt es sich um Lärmkompositionen, die nichts mit Musik zu tun haben.«

Liest man frühe Interviews mit diversen japanischen Noisebands – gut kompiliert z. B. in Constantin Casparys Diplomarbeit: »Das japanische Noise-Netzwerk« (2000) – wird deutlich, dass Bands wie Hijokaidan, Merzbow, MSBR, CCCC oder auch Dissecting Table sich gerade dadurch auszeichneten, absichtlich dem »Ding keinen Namen« zu geben, also die »bedeutungsschwere« Musik durch Referenzlosigkeit zu torpedieren. Die modernen »Soundalchemisten« zapfen an eine Art »prä-musiklisches« Verständnis an, das vom Nonsens bis zum mantraartigen »lost in Noise« reicht. »We are the modern Alchemists. Let us demolish stabilty, tradition and security. We will invent new systems, new futures, new languages, new ways of living and thinking.« (Aus dem Gründungsmanifest der englischen Brachial-Band New Blockaders von 1981.)

Exzessive Strömungen wie Futurismus, Wiener Aktionismus und Punk als wahrscheinlich wichtigste Referenzen, diese verkürzt als »Do it yourself«-Strategien benennbaren Entäußerungen, mögen dabei wohl die resistentesten Forderungen gewesen sein, praktisch jene berühmt-berüchtigten »drei Akkorde« mit den Erfordernissen des »industriellen Jetzt« zusammenzubringen und sie in einen eben genau »nicht-musikalischen« Gerätepark zu überführen: Eben gar keine Akkorde mehr verwenden und »Nicht«-Musik zu machen.

Laptopmusik hat den Performancecharakter der Live-Shows ziemlich eingeebnet, ist eher autistisch als haptisch, weswegen die meisten Noise-Bands einen umfangreichen Katalog an Live-Releases aufweisen. So verwendet die US-Soundforscherin Jessica Rylan »no reverb or delay, or anything that messes with time. The music is an intensely personal investigation of being alive in the instant.« Die selbst zusammengekabelten Kisten oder Instrumente ohne Input (Toshimaru Nakamura, Sachiko M., New Blockaders, aber auch Auxpan, Kotra, …) scheinen in der Laptop-Ära höchst regressiv, bedingen aber einen Paradigmenwechsel, nicht nur aus ästhetischen oder praktischen Gründen, sondern wegen der politisch-performativen Aufführungspraxis als prototypische Soundtools.

Laptopmusik hat den Performancecharakter der Live-Shows ziemlich eingeebnet, ist eher autistisch als haptisch, weswegen die meisten Noise-Bands einen umfangreichen Katalog an Live-Releases aufweisen. So verwendet die US-Soundforscherin Jessica Rylan »no reverb or delay, or anything that messes with time. The music is an intensely personal investigation of being alive in the instant.« Die selbst zusammengekabelten Kisten oder Instrumente ohne Input (Toshimaru Nakamura, Sachiko M., New Blockaders, aber auch Auxpan, Kotra, …) scheinen in der Laptop-Ära höchst regressiv, bedingen aber einen Paradigmenwechsel, nicht nur aus ästhetischen oder praktischen Gründen, sondern wegen der politisch-performativen Aufführungspraxis als prototypische Soundtools.

Jessica Rylan (STEIM)

Der Fehler im System

Noise als Lärm zu übersetzen, würde einen Großteil der daraus destillierbaren Konnotationen negieren. Vielleicht so: Noise stellt die maximale Kompression medialer, kommunikativer und sozialer Information dar. Nicht umsonst nimmt Tricia Rose in ihrer bahnbrechenden Studie »Black Noise« (1994) Bezug auf die vom französischen Ökonom Jacques Attali ausgeheckten Thesen des »Noise«. An Rap als der damals innovativsten Strömungen exemplifiziert, nimmt sie den »Riss im sozialen Gefüge« (Attalis »Rupture«) auf und erweitert ihn um den für sie für die populäre schwarze Kultur paradigmatischen »Cut«. Attali entwarf ein vornehmlich sozioökonomisches Framework, bei dem er jedoch nur bis John Cage vorstieß und unterschwellig versuchte, Adorno mit seinen eigenen Waffen zu schlagen.

Allerdings: Jene Musik, die die industriellen Kommoditäten am intensivsten inkorporierte, kommt meist in Auflagen um die maximal 1000 Stück daher. Wiederholung stiftet Stimulation und soziale Sicherheit und schließlich waren die beiden Herren umfassende Beatverweigerer.

Darin liegt vielleicht einer der ersten Versager des Großteils aktuellen Industrials, von dem Noisemusik der Einfachheit halber als übergeordnetes »Genre« fungiert. Die Innovationsschübe der letzten Jahre sind eindeutig in der eher an Rhythmik denn an Abstraktion interessierten Musik zu verorten. Müssten sich Industrial- und Noisemusik nicht mehr mit Rhythmus als solchen auseinander setzen, wenn Rhythmus und Intervall praktisch paradigmatisch für das »Zeitalter der Repetition« gelten können und Zeit als »Kompositions«-Faktor irrelevant erscheint, nachzuhören etwa im Detroit-Techno (UR, Drexciya etc.)?

Aber (reiner) Noise schert sich eben genau gar nichts um Rhythmus, Break oder Beat, höchstens um Sounds, wenn wir uns schon auf diese billige Dichotomie einlassen wollten. Vielleicht lässt sich dieser Transfer auf die verkürzende Formel herunterbrechen: Von der Katharsis zum Genießen. Die Entwicklungen der letzten Jahre, Stichwort »digitale Revolution«, haben Technologie omnipräsent verfügbar gemacht. Wenn aber das kathartische »Tool«, nicht unbedingt seiner Ideologie, aber zumindest seiner Ökonomie nach, mit einer im Supermarkt um die Ecke erwerbbaren »Noise-Generator«-Software-Applikation zu haben ist, wenn also im »Zeitalter der Repetition« das »soziale Gefüge« auf den Status der proklamierten »industrial necesseties« gehoben ist, ist es dann nicht umso notweniger, mit jenem Lancanschen »Mehr-Genießen« zu operieren, um aus dem »Nichts« neue Bedeutungszusammenhänge zu filtern? Die von William Bennett für Susan Lawly kompilierte Serie »Extreme Music« tat sich mit den »diskursiv wertvollen« VÖs »From Africa« und »From Women« Ende der 90er hervor, allerdings erst heuer folgte »From Russia«. Mit der anstehenden Veröffentlichung »From China« hat die Serie an den aktuellen Stand aufgeschlossen.

Es wäre übertrieben, anzunehmen, dass die »digitale Revolution« Noise redundant gemacht hat. Allerdings haben sich nur Wenige bisher Gedanken über politische und ökonomische Neuverortungen von Noise unter den Vorzeichen omnipräsenter Verfügbarkeit gemacht. Das hat nichts damit zu tun, dass die Soundwerke »unzugänglich« sind, denn das ist eine Eigenschaft jeder innovativen Musik, ökonomische und musikalische Errungenschaften erweisen sich seit jeher als simultan. Vielmehr geht es darum, ein adäquates Regelwerk für die neoliberale »Fit-for-Fun«-Informationsgesellschaft zu generieren, deren nihilistisches Chaos und Paranoia mittlerweile in den großen Institutionen nistet, Devianzen als gern gesehene Kollateralschäden firmieren, weg vom individuellen, hin zum kollektiv verstandenen »body as battlefield«. Eine vernünftige Auseinandersetzung über das wie sich die »industrial necesseties« in der post-9/11-New World Order verhalten, steht noch immer aus.

Ressourcen

www.improvisedmusicfromjapan.com

———————————————-

Ohrensausen

Eine unvollständige und willkürliche Liste von Musik für den dunkelroten Bereich der Soundanlage. Verträgt sich sehr gut und ist sozusagen synergetisch zu hören mit dem Artikel »10 auf der nach oben offenen VU-Skala«. Dort gibt es das theoretische Futter für die hier verbreiteten Musik-Wahnsinnigkeiten. Viele der angeführten Titel sind in limitierten Auflagen erschienen: Happy hunting!

Zusammenstellung: Heinrich Deisl

MSBR: V/A: »Noise Progression Vol. 1-6«; Video-Collection (MSBR-Label) 1999-2001. Koji Tano starb 2006 44-jährig. Welch Verlust. Als Artist und Labelbetreiber veröffentlichte er seit Anfang der Neunziger mehr als 200 Titel.

AUBE: »Pole Noir« (Talem, 2005); »Tapes 1992-97« (20CDRs; G.R.O.S.S., 2003). Seit 1991 treibt Akifumi Nakajima sein Unwesen, verwendet jeweils nur eine Soundquelle. Weil Designer von Brotberuf, sind die VÖs auf seinem Label G.R.O.S.S. absolut stilsicher.

EMIL BEAULIEAU: Auch wenn sein eigener Output auf diverse Tapes und sonstige »strange« Formate verteilt ist: Ron Lessard betreibt seit 25 Jahren von Michigan aus RRRecords, die wohl wichtigste Anlaufstelle für Noise überhaupt. Ein Rock’n’Roll-Wrecker, einer der wirklich »Guten«.

CONTAGIOUS ORGASM: »Spill Drop« (Waystyx, 2005). Eines der »neueren« Projekte der japanischen Noise-Szene.

CONTROLLED BLEEDING: »Bladder Bags and Interludes« (Vanilla, 1992). Bezüglich Lärm-Studien war damit der Höhepunkt dieser vielseitigen US-Band erreicht.

FRL. TOST: »I hate you, Laura!«. Beitrag der Wienerin Frl. Tost für den »Extreme Music From Women«-Sampler (SL, 2001) mit der für mich besten heimischen Lärmnummer ever.

FUCKHEAD: »The Male Comedy« (Mego, 1998). So ziemlich das Brauchbarste aus Ö-Landen hinsichtlich Lärm.

HANATARASH: »4: AIDS-A-Delic« (Public Bath, 1992/2001). Yamatsuka Eyes Soloprojekt vor und während Boredoms-Zeiten.

RUSSELL HASWELL/MERZBOW: »Satanstornade« (Warp, 2002). Noise und Blackmetal revisited. Auch wenn das Experiment nicht überzeugend aufging: Metal wurde noch nie so elektronisch vaporisiert.

THE HATERS: »Mind the Gap« (P-Tapes, 2005). »25-Years-Anniversary-Compilation« (Tochnit Aleph; 2004) ist »das« Manifest von G.X. Juppiter-Larsen: 25 Stunden Haters-Krach. Kollaboration mit THE NEW BLOCKADERS (Richard und Philip Rupenus): »Zero Is The Journey« (PsychForm, 2004). »Changez le Blockeurs: 21.st Antiversary Edition« (Vinyl on Demand; 2004) ist Rupenus‘ »Manifest«. Chronisch unterschätzt und sträflich negiert, sind diese beiden Formationen so etwas wie die Quintessenz (anti-)musikalischer Verweigerungshaltung.

HEAD OF YAGAN: »1833« (Trost, 1999). Die einzige mir bekannte österreichische VÖ mit mehr oder weniger nichts anderem als Lärm. Vorarlberg im rotesten db-Bereich. Was ist nur aus ihnen geworden?

HIJOKAIDAN: »The Never Ending Story of the King of Noise« (4CD; 1992). Wem das nicht reicht, sei »Last Recording Album« (2004, beide Alchemy) als Jojo Hiroshiges 25-Jahres-Jubiläumsplatte empfohlen.

ZBIGNIEW KARKOWSKI: »Electro-Statics« (Post Concrete; 2003). Eine MCD, die in gut 20 Minuten klar macht, wie dicht digitaler Noise jenseits der »traditionellen« Japan-Schule sein kann. Schon jetzt ein Klassiker.

MACRONYMPHA: »Intensive Care« (SAD, 1997). Wieder so ein Fall von »chronisch unterschätzt«: Joseph Roemer/Tim Oliveira (USA) zeigen den Japanern, wo der Noisehammer hängt. Veröffentlichten mit Kalibern wie Incapacitants, Smell & Quim und Krang.

MASONNA: »Frequency LSD« (Alien8; 1998), »Shock Rock« (MIDI Creative; 2002) und zur Draufgabe der totale Augen- und Ohrenbeuschlreißer als DVD: »Alchemism« (Teichiku; 2005) mit Incapacitants, Masonna, Christine23Onna, Up-Tight, …

MERZBOW: Favorit aus der langen Liste von Merzbow-Releases: »Venerology« (Releapse, 1994).

GERT-JAN PRINS: »Sub 8&9« (A-Musik, 1999). Eine 12“, die Noise-mäßig keine Wünsche offen lässt. Der Holländer Prins in bester Spiellaune.

RICHARD RAMIREZ/BLACK LEATHER JESUS: »First You Destroy Their Faith« (Splatter Rec.), die erste »offizielle« Release und »Start Again« (beide 2005), Ramirez‘ fünfte reguläre Platte, gleich nachgeschoben. Lärm aus den amerikanischen Höllen-Schlünden.

JESSICA RYLAN: »2673« (Kitty Play, 2005). War 2006 auf Europa-Tour mit diversen anderen RRR-Artists. Mit ihrer Band Can’t (was sich nicht zufällig nach einem bestimmten Körperorgan anhört) macht sie mit Stimme und rudimentärstem Equipment die Bühnen unsicher.

SCHLAUCH: »Eintragung ins Kursbuch« (SBC, 1994). Die Vorreiter heimischer Krach-Kultur aus Graz. Schlauch als Grundsozialisation, aus der Fetish69, Schlund und einige andere Bands hervorgingen.

WHITEHOUSE: The one and only. »New Britain« (SL) definierte 1982 »Power-Noise«. Auch nicht schlecht: »The 150 Murderous Passions« (UD, 1981), eine Kollaboration zwischen COME ORG. und NURSE WITH WOUND.

1BOMB1TARGET: Wiener Krach- und Lärmpartie rund um das sehr aktive Noisecamp mit Formationen wie Eat Dead Gore, Neon Squid Autopsy und Assimilatah.

V/A: »The Japanese/American Noise Treaty« (Release, 1995). Wer sich diese DCD von Anfang bis Ende voll gibt, ist selber schuld. Für jene Zeit ein schlicht und einfach genialer Sampler. Oft kopiert, bis heute unerreicht.

V/A: »An Anthology of Noise & Electronic Music Vol. 1-6« (Sub Rosa; 2001-2010). Zusammenstellung eher »akademischer« Lärmmusik seit 1913 vom Subrosa-Chef Marc-Guy Hianant.

————————————-

II) Lärmende Stille: Ambient

Mit »Ambient« kommt der zweite Teil der Serie, die vor einiger Zeit mit »Noise« als sozusagen offensichtlichstes sonisches Symptom für die aktuelle Musikproduktion begonnen hatte.

Nach dem Krach und Lärm seine Analogie; So zumindest die gängige Meinung über Ambient. Aber wer sagt, dass Ambient etwas mit Stille oder Ruhe zu tun hat? Hier geht es sicher nicht um »Selbstfindungsmusik« und nur in bedingtem Maße um esoterische Ansätze. Vielmehr wird Ambient in ein Ambiente überführt, das von Eric Saties »Musique d’Ameublement« zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis zu aktuellster Digitalmusik reicht. Brian Eno hatte mit seiner epochalen, der ersten auch so genannten »Ambient«-Platte »Music for Airports« (1978, AMB) mit seinem Statement, dass diese Musik »as ignoreable as intersting« sein solle, nicht nur alles gesagt sondern auch für ziemliche Ver(w)irrungen gesorgt. Kaum ein Genre ist so verballhornt und zersetzt worden. Und es ist eines, das durch die Entwicklungen innerhalb der elektronischen Musik wahrscheinlich so präsent wie nie zuvor ist.

In seinem Buch »Noise« hatte Jacques Attali 1985 ein Setting entworfen, in dem der »gesellschaftliche Riss«, der Innovationen zulässt und die morgige Musik für heutige Ohren einfängt, als »Rupture« bezeichnet. Dabei ließ er die kommunikative und technisch vermittelte Komponente etwas außen vor. Sie wird in dem höchst interessanten Kurztext »Aesthetics of Noise« (2002, Datanom) des dänischen Soziologen Torben Sanglind über den Strang Curd Duca hereingeholt. Wodurch gleich mehrere diskursive Brücken geschlagen werden: Mit den Serien »Easy Listening 1-5« (Normal, Plag Dich Nicht) und »Elevator Music 1-3« (Mille Plateaux) zwischen 1992 und 2000 wurde der gesellschaftlich-kommunikative Noise, Attalis »Rupture«, mit beinahe schon transzendenter, innerer Stimmigkeit gebrochen, auf bemerkenswerte Weise den Forderungen Enos entsprochen und schließlich die historische Ebene des Ambient über den Umweg Fahrstuhlmusik und speziell Muzak® miteingezogen.

Noise in Attalis Verständnis steht prototypisch für den Fortschritt, während sein Konterpart, »silence« oder besonders »silencing«, wohl am besten als gesellschaftliche Ruhigstellung begriffen werden kann. Allerdings würde man es sich zu leicht machen, zu glauben, dass Noise die Kampfzone ausweitet und Ambient gesellschaftliche Verhältnisse determiniert. Bruitistische Eskapaden sind praktisch per Definition mit einer nur geringen Halbwertszeit versehen. Die Schlagkraft von Ambient liegt eher in ihrer Ausgewogenheit und innerem Gleichgewicht, darin, dass man sie sich diese Musik erarbeiten muss. Ambient schließt archaische mit ultramodernen Musikpraktiken kurz und berichtet mit den Mitteln des Status quo von der Frühzeit sozialer und technologischer Entwicklungen. Die Unfähigkeit zur Kommunikation und die Suspension der gesellschaftlichen Macht durch mittelmäßige Musik sind durch Stille vielleicht nachhaltiger abbildbar als durch ihre Zerrfratze, den Noise.

Das Unerhörte dazudenken: Ambient als Fährtenleger

Wenn man die Augen schließt, verliert man die Macht der Abstraktion. (Michel Serres)

Es gibt keine absolute Stille. Selbst in einem schalldichten Raum wie etwa einem Deprivationsbad dröhnen noch immer der Blutdruck und/oder das Nervensystem des eigenen Körpers in den Ohren. Stille als solche ist auch eine gefährliche Sache, weil man einen Orientierungssinn verliert, der evolutionär betrachtet überlebensnotweniger erscheint als nichts zu sehen.

Während Noise einen Totalangriff auf die Ohren fährt, fordert Ambient zum »aktiven Hören« auf und lässt dem Hörer Platz, im Hirn das akustische Spektrum zu vervollständigen. Ähnlich wie Techno gehorcht Ambient mehr funktionalen denn kompositorischen Kriterien. Ambient liefert nur Indizien und Settings sind bewusst so aufgebaut, dass die verwendeten Sounds individuell interpretierbar sind und es also kein allgemeingütiges Hörerlebnis gibt. Derartige Taktiken unterwandern das traditionelle Bild der hierarchisch-performativen Ordnung zwischen Musiker und Zuhörer, zwischen aktivem Spiel und passiver Rezeption. Denn Ambient stellt zwar einen Schlüsselreiz bereit, nicht aber das Decodierungsprogramm. Nicht umsonst wird Ambient gern unterstellt, über cinephile Qualitäten zu verfügen.

Der Theoretiker und Musiker Michel Chion spricht in diesem Zusammenhang von einem »cinema pour l’oreille«, einer nur ungenügend als »Kopfkino« zu übersetzenden Herangehensweise. Denn die aus der uns umgebenden Natur destillierten Klänge kartografieren ein onomatopoetisches Abbild oder einen sonischen Text von Welt. Im besten Fall liefert das Musikstück ein »Soundbild«, das über die Beschaffenheit von Situationen Auskunft gibt und akustisch in Regionen vordringt, die nie ein Auge zuvor gesehen hat.

Der Theoretiker und Musiker Michel Chion spricht in diesem Zusammenhang von einem »cinema pour l’oreille«, einer nur ungenügend als »Kopfkino« zu übersetzenden Herangehensweise. Denn die aus der uns umgebenden Natur destillierten Klänge kartografieren ein onomatopoetisches Abbild oder einen sonischen Text von Welt. Im besten Fall liefert das Musikstück ein »Soundbild«, das über die Beschaffenheit von Situationen Auskunft gibt und akustisch in Regionen vordringt, die nie ein Auge zuvor gesehen hat.

Der soziale Hintergrund und die Sozialisation der Musiker stellen einen weitern Gegensatz zwischen Noise und Ambient dar: Ambient war praktisch immer schon eine als »verintellektualisiert« wahrgenommene Musik, die sich nach den kathartischen Exzessen als logische Konsequenz gegen die Selbstzerstörung bei vielen Musikern einstellte. Fakt ist, dass die meisten Ambient-Musiker über einen relativ ausgeprägten Bildungsstatus verfügen und sich vornehmlich aus der Schnittmenge zwischen Akademikern und professionellen Autodidakten rekrutieren.

Für sein bruitistisches Ballett »Parade« (1917) verwendete Eric Satie »außermusikalische« Instrumente wie Schreibmaschinen, Pistolenschüsse, Sirenen oder Schiffmotoren. Wie Satie es audrückte, war seine »Musique d’Ameublement«, als deren Kompression »Parade« dienen kann, eine Musik »zum Weghören«. Allerdings erweiterte er bereits damals das akustische Spektrum um den »trivialen Gebrauchslärm«, der den industrialisierten Menschen umgibt. Anders als der italienische Futurist Luigi Russolo, dessen Klangwerke fast zur selben Zeit in Italien auf ziemliches Unverständnis bei den Fachkollegen gestoßen waren, war Satie in einen Kanon von Künstlern eingebunden, die von Claude Debussy bis Jean Cocteau und Man Ray reichten.

Dieser starke Impetus wurde, von seinen surrealistischen Implikationen entschlackt, nach dem 2. Weltkrieg von Pierre Henry und Pierre Schaeffer in der Musique Concrète weitergeführt. Diverse Arbeiten des spanischen Klangforschers Francisco López können als der Versuch gesehen werden, vor dem geistigen Auge akustische Bilder aus dem Regenwald einzufangen. Bei »The Crackling« (1996, Trente Oiseaux) von John Duncan/Max Springer werden die Sounds aus den Atomkernen eines Teilchenbeschleunigers extrahiert. Im Soundscape für den Film »Eraserhead« (1978) von Alan R. Splet überträgt sich das Rauschen im Kopf des Protagonisten auf die Tonspur. Die Mego-Debüt-12“ »Fridge Trax« von General Magic & Pita machte 1995 mit seinem raffinierten Ambiente von Kühlschrank-Soundaufnahmen die Musique d’Ameublement Techno-kompatibel. Und mit den Klangstudien vom präparierten Klavier auf »Druqks« (Warp) waren Satie und John Cage von Aphex Twin 2001 digitalisiert worden.

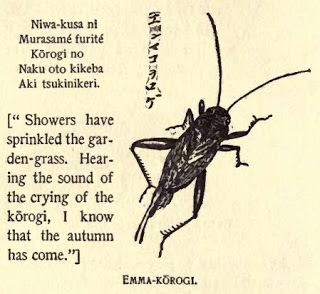

Alan R. Splet: »Eraserhead«-Soundtrack

Durch Ambient haben sich für aktuelle Musikpraktiken wie »Intelligent Dance Music« und »Electronica« Geräusch, Klang und Stille als tonangebende Paradigmen herausgestellt. Mit dem Beat dagegen hat Ambient nicht allzu viel am Hut. Was sie zu einer der modernsten Musiken macht, weil, wie wir von Kodwo Eshun wissen, die Zukunft Beatfrei sein wird. Im Jazz finden sich sporadische Beispiele für eine ambienthaften »Soundozean«, etwa »Goin‘ Home« (1964) von Albert Aylers oder »Venus« von Pharao Sanders‘ Debütplatte »Tauhid« (1967). Die beiden griffigsten Produktionen hinsichtlich der hier vorgeschlagenen Richtung von Ambient finden sich wohl bei »The Insect Musicians« (1986, Musique Brut) des ehemaligen SPK-Masterminds Graeme Revell oder bei »Nunu« (2003, Warp) von Mira Calix. In beiden treten spezielle Insektenarten als »Musiker« auf. Revell analysierte dafür eingehend das poetische »Musik«verhalten von Insekten: »Sie produzieren Geräusche, die weit über die Grenzen natürlicher Wahrnehmung hinausgehen: in ihrer Tonhöhe (meist zu hoch); in ihrem Rhythmus (meist zu schnell) und in ihren Klangfarben (meist zu komplex)«. Die älteste Erwähnung eines Insektensongs stammt aus dem japanischen Sprüchebuch »Manyoshu« aus dem 8. Jahrhundert. Dort heißt es: »Als ich den Gesang des korogi (Grillenart) hörte, wusste ich, dass der Herbst gekommen ist.«

Erinnerungsströme

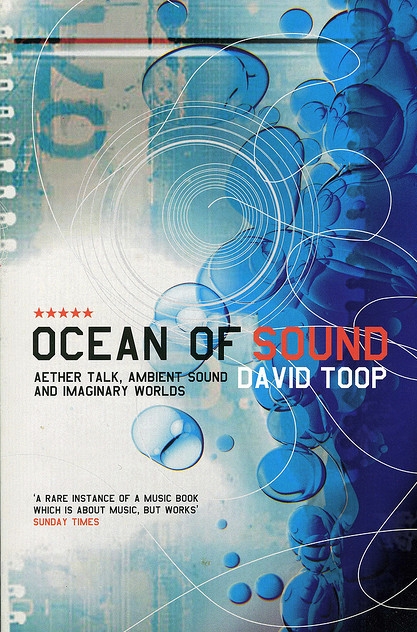

»Ocean of Sound« (1995) von David Toop war eines der ersten Bücher, das sich eingehend mit Ambient auseinandersetzte und das kreative Gewusel am Elektronik-Sektor zu dieser Zeit ein wenig einzufassen und zu verorten half. In der für Toop typischen Manier ging es dabei nicht um nerdige Genre-Spezifizierungen sondern den freifließenden Sounds eine beschreibbare Matrize entgegenzustellen. Diese Ansätze wurden in »Haunted Weather« (2004) um ein Amalgam aus Stille, Erinnerung und Musik im Zeitalter ihrer digitalen Reproduzierbarkeit erweitert: »Digitale Kommunikation hat die Idee von Raum hin zur Konfusion beschleunigt, weshalb die Beziehung zwischen Sound und Space ein immens kreatives Forschungsfeld geworden ist«, schreibt Toop in der Einleitung. Die Natur-Metaphern in den Titeln kommen nicht von ungefähr …

»Ocean of Sound« (1995) von David Toop war eines der ersten Bücher, das sich eingehend mit Ambient auseinandersetzte und das kreative Gewusel am Elektronik-Sektor zu dieser Zeit ein wenig einzufassen und zu verorten half. In der für Toop typischen Manier ging es dabei nicht um nerdige Genre-Spezifizierungen sondern den freifließenden Sounds eine beschreibbare Matrize entgegenzustellen. Diese Ansätze wurden in »Haunted Weather« (2004) um ein Amalgam aus Stille, Erinnerung und Musik im Zeitalter ihrer digitalen Reproduzierbarkeit erweitert: »Digitale Kommunikation hat die Idee von Raum hin zur Konfusion beschleunigt, weshalb die Beziehung zwischen Sound und Space ein immens kreatives Forschungsfeld geworden ist«, schreibt Toop in der Einleitung. Die Natur-Metaphern in den Titeln kommen nicht von ungefähr …

John Cage und besonders sein Stück »Williams Mix« von 1952 werden immer wieder gerne als Grundlagen für Ambient zitiert. In diesem radikalen Stück wurden Klänge aus Fieldrecordings aus der Natur und vom Menschen verwendet und in mühevoller Kleinarbeit aus Tonbandschnipseln zusammengeklebt. Die kompositorischen Entscheidungen wurden mittels des I-Ging getroffen. Somit hatte Cage nicht nur das Sampling, sondern, in diesem Kontext wichtiger, mit der geistigen Erdung in asiatische Spiritualität und Philosophie ein Feld aufgerissen, in dem seit den 1960ern jede Menge drogengeschwängerte Scharlatane Ambient als geeignete Abflugrampe hin gen Selbsterfahrung sehen.

Dass derartige Avancen durchaus berechtigt sind, sieht man an der Rave-Szene der frühen 90er: Bands wie Orbital und The Orb schossen das Publikum in ein Paralleluniversum der Wahrnehmung und dockten so an das Tanzerlebnis des schamanistischen Rituals an. Ein Erlebnis, das den bis dahin eher »bildungsbürgerlich« geprägten Ambient auf den Dancefloor und auf die gesellschaftlichen Notwendigkeiten des Techno-Zeitalters ausweitete. Interessant konnte das ja wohl sein, aber ignorierbar? Wohl kaum.

Dass derartige Avancen durchaus berechtigt sind, sieht man an der Rave-Szene der frühen 90er: Bands wie Orbital und The Orb schossen das Publikum in ein Paralleluniversum der Wahrnehmung und dockten so an das Tanzerlebnis des schamanistischen Rituals an. Ein Erlebnis, das den bis dahin eher »bildungsbürgerlich« geprägten Ambient auf den Dancefloor und auf die gesellschaftlichen Notwendigkeiten des Techno-Zeitalters ausweitete. Interessant konnte das ja wohl sein, aber ignorierbar? Wohl kaum.

An dieser Stelle kommen wieder »Beat« und »Repetition« ins Spiel. Dieser rein elektronische Ambient hatte weit mehr zu bieten als blubbernde oder zirpende Synthesizer-Sounds, die sich nach Wasserrauschen oder Vögelgezwitscher anhörten. Immerhin zeigten sich Einige so naturverbunden, dass sie Raves auf Bauernhöfen oder unter freiem Himmel veranstalteten oder gleich nach Goa auswanderten. Aber war und ist nicht auch im »regulären« Ambient die vermeintliche Natur eine synthetische? Vielmehr geht es darum, technisch induzierte Topografien zwischen Psycho-Geografie und Insektenschwärmen bereitzustellen, die von subliminalen Soundphänomenen herrühren und im kollektiven Unterbewusstsein abgespeichert sind. Das von seiten »klassischen« Ambients eingeforderte »Dazudenken« wurde durch die Tanzerfahrung nicht suspendiert sondern in den Körper rückprojiziert. Denn welche Erfahrung wäre archaischer als eben Tanzen?

——————————————

III) Sonische Schlieren aus dem Unterbewussten: Surrealismus

Ausflüge in musikalische und filmische Gefilde zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen psychologischen und medialen Experimenten, garniert mit krudem Humor. Frage: Gibt es sinnlose Musik, und wenn ja, was muss man dafür tun?

Während sich Noise und Ambient vorwiegend aus einem Technologie-geerdeten Korrelativ ableiten lassen, setzen surrealistische Strategien bei psychologischen Ûberlegungen an. Mittels Audio-Jokes, Palindromen, Montagen und einem gehörigen Prankstertum wird an jene Meta-Ebenen unbewusster Wahrnehmung aka weißen Flecken in den Soundlandkarten angedockt, die zwischen Traum- und Wachzuständen herumgeistern und Träume als Referenzsystem nutzen. Dafür eignen sich komödiantische, burleske und gar abstruse Taktiken besser als eine (offensichtliche) Katharsis; man denke nur an die von Freud recht breit diskutierte psychologische Funktion des Witzes. Indem der Surrealismus Zufall, Ûberraschung und Gleichzeitigkeit propagierte, wurde er über diverse Umwege einer der Wegbereiter aktueller Musikproduktion, wenn es darum geht, plausibel zu machen, welche unterschwelligen Logiken beim Drücken der »Random«-Taste von CD-Player, Sampler oder Synthesizer von statten gehen.

1) Surrealismus, [m.], der -. Kunstrichtung. Fatales psychoanalytisches Objekt künstlerischer Begierde. The »-ism« we love to hate.

2) »Das Unterbewusste ist wie eine Sprache.« J. Lacan.

3) Nieder mit der Rationalität, es lebe die Imagination!

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts standen sich zwei welterschütternde Innovationen gegenüber: das Fließband und die Psychoanalyse. Der Surrealismus kann als recht direkter Nachfahre des Dadaismus gelten, der diesen von seinen destruktiven Konnotationen »säuberte« und an dessen Stelle die »reine Poesie« setzte. Der Vorstellungskraft (»Imagination«) sollte – in diversen Manifesten teils recht revolutionär formuliert – jener gesellschaftliche Platz eingeräumt werden, der bisher der Rationalität vorbehalten gewesen war: Bilder, Musik oder Handlungen sollten bewusst »unerklärbar« bleiben. Während Freud mit seiner wissenschaftlichen Methode des »freien Assoziierens« eine »Rationalisierung des Irrationalen« verfolgte, favorisierten die Surrealisten die bewusste Abkehr von der Rationalität.

Technologies imaginaires

Paris war von Ende des 19. Jahrhunderts bis Mitte der 1930er Jahre das geografische Epizentrum für derartige Avancen. Das Theaterstück »Ubu Roi« kann als eine der Initialzündungen gelten. Der 23jährige Verfasser Alfred Jarry kassierte 1896 dafür Tumulte, die bis in die späten 1920er nachhallten. Wenig Wunder, denn gleich zu Beginn begrüßt Ubu das Publikum mit einem saftigen »MerdRe!« 1948 wurde Jarry zu Ehren und in Anlehnung an die von ihm erfundene »Wissenschaft« der »’Pataphysique« das Collège de ‚Pataphysique gegründet, Mitglieder waren u. a.: M. C. Escher, Marcel Duchamp und die Marx-Brothers. Dabei folgte die Collège-Zugehörigkeit wohl dem bekannten Ausspruch von Groucho Marx, der meinte: »Ich möchte nicht zu einem Club gehören, der mich als Mitglied hätte.« Und Jean Baudrillard, ebenfalls beim Collège, schrieb 2002: »Die ‚Pataphysik ist die höchste Versuchung des Geistes. Der Schrecken des Lächerlichen und der Notwendigkeit führt zur enormen Selbstgefälligkeit, zum enormen Gefurze von Ubu.«

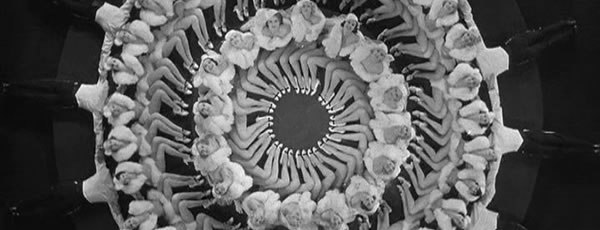

Zufall oder nicht, Jarrys Stück erschien im selben Jahr, als das Kino das Licht der Welt erblickte. Da mag es fast nicht wundern, dass Jarrys Frühwerk eigenen Aussagen zufolge von Henri Bergson beeinflusst war. Das Kino hat sich im Laufe der Jahrzehnte als eines der probatesten Transportmedien des Surrealismus entwickelt, wohl besonders deshalb, weil der Film in ziemlicher Eindringlichkeit genau jene Regionen psychologischer Vorgänge, Zeitsprünge und falscher Anschlüsse abbilden konnte, die den vergleichsweise »abstrakteren« Medien Text und Theater verborgen blieben. Die vielleicht überzeugendste Zusammenführung eines interdisziplinären Ansatzes wurde mit »Reláche« geliefert. Für das 1924 aufgeführte Theaterstück hatte Erik Satie die Musik übernommen, Duchamp und Man Ray waren ebenso mit von der Partie. Dieses burleske Ballett verdankte seine Bekanntheit nicht zuletzt dem in der Pause projizierten Kurzfilm »Entr’act« vom jungen René Clair, in dem sich albtraumhafte Farce, Tanzszenen à la Busby Berkeley und Ballett gekonnt ineinander verzahnen.

Szene aus »42.nd Street« (1933, Busby Berkeley)

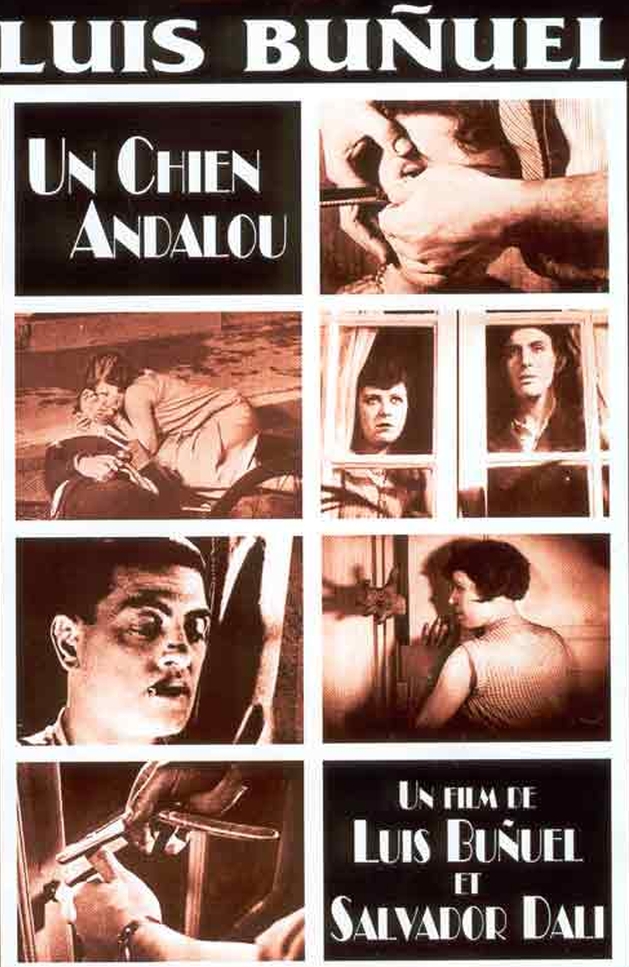

Einigen gingen diese »Kunstexperimente« nicht weit genug, man wollte viel tiefer in die menschliche Psyche eindringen. Weshalb das ausgeprägte Interesse des Surrealismus für alles Mystische und Metaphysische wenig später beispiellos umgesetzt wurde: Wie viele Bücher mag es geben, die sich mit der psychologischen Aufschlüsselung der beiden surrealistischen Hauptwerke »Le Chien Andalou« (1929) von Luis Bunuel/Salvador Dali und Jean Cocteaus »Le Sang d’un Poéte« ein Jahr später beschäftigen und dabei zur Ûberinterpretation neigen, da die Surrealisten genau das erreichen wollten, eben dass das alles keinen Sinn machte. Aber wie hört sich Musik an oder sehen Filme aus, die »sinnlos« sind? Dabei steht eine musikalische Verortung des Surrealismus unter einem vergleichsweise schlechten Stern. So war die Ablehnung von André Breton, selbsternannter »Thinktank« des Surrealismus, praktisch jeder Musik gegenüber hinlänglich bekannt: Ein 1944 publiziertes Essay trug den vielsagenden Titel »Stille ist golden«.

Einigen gingen diese »Kunstexperimente« nicht weit genug, man wollte viel tiefer in die menschliche Psyche eindringen. Weshalb das ausgeprägte Interesse des Surrealismus für alles Mystische und Metaphysische wenig später beispiellos umgesetzt wurde: Wie viele Bücher mag es geben, die sich mit der psychologischen Aufschlüsselung der beiden surrealistischen Hauptwerke »Le Chien Andalou« (1929) von Luis Bunuel/Salvador Dali und Jean Cocteaus »Le Sang d’un Poéte« ein Jahr später beschäftigen und dabei zur Ûberinterpretation neigen, da die Surrealisten genau das erreichen wollten, eben dass das alles keinen Sinn machte. Aber wie hört sich Musik an oder sehen Filme aus, die »sinnlos« sind? Dabei steht eine musikalische Verortung des Surrealismus unter einem vergleichsweise schlechten Stern. So war die Ablehnung von André Breton, selbsternannter »Thinktank« des Surrealismus, praktisch jeder Musik gegenüber hinlänglich bekannt: Ein 1944 publiziertes Essay trug den vielsagenden Titel »Stille ist golden«.

Surrealistische Musik!?

Interessanterweise wird man Compilations über »sinnlose« Musik umsonst suchen. Lobende Ausnahme: »Surrealism Reviewed« (LTM, 2002), das aber auch nur die Periode 1929-63 abdeckt. Diese Lücke wird von der schön aufgemachten und mit reichlich Stoff für die Diskursbirne versehenen Compilation »’Pataphysics« (Sonic Arts Network, 2005) aufgefüllt. Die vom Collège-Mitglied Andrew Hugill zusammengestellten Aufnahmen reichen dabei von Jarry und Boris Vian über »Palindromes Phonétiques« von Luc Etienne bis 2005. Mit darauf auch »Marche Funèbre« von Alphonse Allais, »komponiert« 86 Jahre vor Cages »4’33“« von 1952, eine Partitur, auf der zwar einige Notenzeilen aber keine einzige Note aufgezeichnet sind. Und schließlich verortet Andrew Jones in seinem Buch »Plunderphonics, ‚Pataphysics and Pop Mechanics« (SAF, 1995) die musikalische ‚Pataphysik in »TV, Pop-Tunes, Film Noir, Free Jazz, moderner Kunst, kulturellen Ikonen, Folk Songs, das klassische Repertoire und die Sprache der Straße werden zu einem neuen, surrealistischen Ganzen zusammengefügt, es ist Musik über Musik, eine Metamusik.«

Backflash: Die Cut-Up-Experimente von Brion Gysin/W.S. Burroughs leisteten ein technologisch-mediales Update surrealistischer Montagetaktiken; Nach den Pariser Studentenunruhen 1968 – wo eine Mischung aus Surrealismus und Karl Marx zu Parolen wie »Alle Macht der Imagination« geführt hatte – und den Soundeskapaden auf »Revolver« (1966) von den Beatles oder »Surrealistic Pillow« (1967) von Jefferson Airplane sowie den psychedelischen Blues-Collagen von Captain Beefhearts »Trout Mask Replica« (1969) und dem Jazzkrach von Henry Cow oder Soft Machine war die Zeit reif für eine Verschmelzung aus aktualisierter Psychoanalyse und postindustrieller Musik mit den Film- und Theatercodes des historischen Surrealismus als Bindemittel.

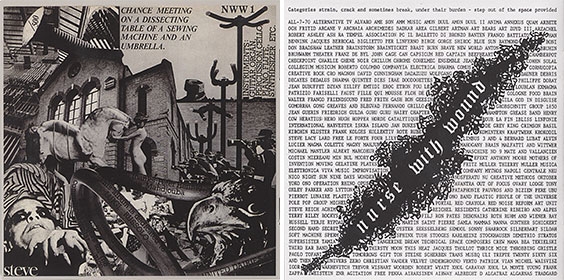

Die frühen Platten des britischen Einmannprojekts Steven Stapleton aka Nurse With Wound (NWW) stellen einige der diesbezüglich eindringlichsten Versuche dar. Die auf seinem eigenen Label United Diaries veröffentlichten Platten »Merzbildschwet« (1980) und »Homotopy to Marie« (1982) sind Hörspielartige Soundtracks für Wachtraumzustände, die mit teils recht kruden Krautrock-Referenzen daherkommen. Das NWW-Debüt »Chance Meeting On A Dissecting Table Of A Sewing Machine and Umbrella« (1979) zitierte einen Slogan aus dem Buch »Die Gesänge des Maldoror« (1869) des Dichters Lautréamont, das die Surrealisten als einen ihrer »heiligen Texte« eingemeindet hatten. NWW erntete bei der Plattenbesprechung im renommierten englischen Magazin »Sounds« anstatt der üblichen Sterne-Bewertung fünf »?«, was ja nicht unbedingt gegen die Platte spricht. Dagegen drehte NWW auf »The Sylvie and Babs High-Fi Companion« (1985) schmalzigen 60s Rock und Jazz derart durch den Reißwolf, dass nach der Zusammenführung von Psychedelic und einer Art Anti-Muzak praktisch nur noch eine Ahnung von Pop übrig blieb.

Die deutsche Collagenband Hirsche Nicht aufs Sofa (HNAS) brachte Platten wie »Im Schatten der Möhre« (1987, DOM) heraus und nannte ihre Stücke »Speck des Jahres« oder »Motorbiene (Du geiles Luder)«. In diesem Fahrwasser finden sich zahlreiche Ûberschneidungen zur experimentellen Tondichtung bei frühen Werken von Asmus Tietchens, P16.D4 oder Rowenta/Khan; In Richtung Pop lassen sich The Tape-Beatles und People Like Us nennen, wobei diese durch exzessives »Cut’n’Paste« Raubbau an der tradierten Musikhistorie betreiben und eine »Musik über Musik« produzieren. Klar gibt es starke Ûberschneidungen zum Ambient: Coil etwa, die auf einigen Alben – z. B. »Horse Rotorvator« (Some Bizarre, 1986) – recht deutlich surrealistische Bezüge anklingen ließen, welche sich aus einer psychologisch aufgeladenen Metaphysik speisten. Nicht umsonst kann »Coil« als »Spirale« übersetzt werden, ein Symbol, das bereits den ‚Pataphysikern als emblematische Denkfigur diente.

Trotz anderslautender Intentionen lassen sich nur wenige wirkliche Ûberschneidungspunkte zwischen surrealistischer und außereuropäischer Kulturpraxis ausmachen. So hat sich die surrealistische Musik praktisch gar nicht z. B. mit den trancehaften Zwischenzuständen afrikanischer oder afro-karibischer Percussion-Rhythmen auseinandergesetzt. Ähnlich wie bei Noise und Ambient bleibt das Transportmedium zum Unterbewussten auf der Soundebene haften.

Dreams are my reality …

Klar sollten derartige Eruptionen nicht nur in das Avantgarde- sondern auch ins Mainstreamkino à la »Hollywood Surrealism« Eingang finden, wobei die Palette von H. C. Potters »Hellzapoppin’« (1941) über Kenneth Angers ziemlich direkt an Cocteaus Bildsprache anknüpfenden Film »Fireworks« (1947) bis etwa »Mulholland Drive« (2001) von David Lynch reicht. Um von den Filmen von Maya Deren, der Komikergruppe Monty Python und den Cartoons von Tex Avery oder Max Fleischer erst gar nicht zu reden. Wie nicht anders zu erwarten, würden sich für diese Künstler genauso viele Argumente dafür wie dagegen finden, dass sie surrealistische Strategien verwendeten: Auffällig ist, dass sich heutzutage die wenigsten Künstler oder Musiker als Surrealisten bezeichnen würden.

Surrealismus, ein weiterer, historischer, überbewerteter »-ismus«? Nicht ganz. So hatte etwa das »Surrealist Movement in the United States« seine Stoßrichtung seit den 1970ern in Richtung Anti-Diskriminierung und Anti-Rassismus erweitert, eingedenk dessen, dass Jarry und später die Surrealisten als eigentlichen ideologischen Kern zum gesellschaftlichen Ungehorsam aufgerufen hatten. Weshalb Hugill in den Linernotes zu »’Pataphysics« schreibt: »Es ist angeraten, während die Musik läuft, alles andere zu tun, als diese Texte zu lesen. Aber wie schon Jarrys »Armee der Freien Menschen« jede Regel systematisch missachtete, besteht kein Zweifel, dass Sie diesen Ratschlag ignorieren werden.«

Ressourcen

www.kunstwissen.de/fach/f-kuns/b_mod/s02.htm

www.surrealistmovement-usa.org

www.college-de-pataphysique.org

——————————-

IV) Futurhythmaschinen: Beat Science

Diesmal: Ûber die sonische Erforschung von Utopien. Oder: Tanz die Rhythmaschine! Während es die letzten Male um ein akustisches Andocken an die Gehirnströme ging, materialisieren sich die sonischen Abenteuer der Beat Science im vegetativen Nervensystem.

To make noise, beat the drum to have arguments. (Marcus Garvey)

Beat als Herzschlag ist die erste Erfahrung im Leben, Beat Science leitet die bewusst herbeigeführte Illogik gesellschaftlicher Systeme ein, wirkt als Befreiungsschlag gegen die Ausbremser des tradierten Raum-Zeit-Kontinuums, ist eine Reise in maritime und kosmische Untiefen. Beat Science kündet von der Lehre der falschen Anschlüssen und den dahinter fröhlich wuchernden Experimenten, deren Theorie in Gedankenzeit entsteht. Sun Ra nannte es »Mythowissenschaft« bzw. »Mathemagic«, ein Diskurs, der die futuristischen Funksignale aus einer vergessenen Zukunft zu einem semantischen Reglement destilliert: Das Vinyl gerinnt zum Kommunikationsträger zwischen der Alien Music der Beat-Wissenschafter und unseren Ohren.

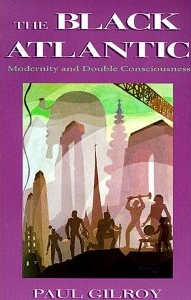

Klar, ohne Kodwo Eshuns »More Brilliant Than the Sun«, Tricia Roses »Black Noise« oder Paul Gilroys »Black Atlantic« würden wir viele dieser Botschaften nach wie vor nur schwer decodieren können. Der in diesen Gedankenexperimenten eingefangene Noise manifestiert sich in einer radikalen Abwendung von sozioakustischen Konventionen: Die Plattennadel taucht in den schwarzen Ozean des Vinyls und mutiert zu einem Sonar, das zukünftige Musiken einfängt. Das Wurmloch in andere Praxen der Wahrnehmung liegt direkt vor uns: Sonische Symptome IV macht sich auf den Sprung durch diesen konzentrischen Spiegel.

Sun Ra: Szene aus »Space Is The Place« (1972)

In Beatopia

Die Suche nach dem Beat ist die sukzessive Annäherung an die Utopie, Beat verdichtet sich via Schallologie zu einer kodifizierten Semantik über utopische Sprach- und Körpersysteme. Transatlantische Diaspora-, Befreiungs- und Kolonisierungsmythen spielen dabei eine genauso wichtige Rolle wie die technische Extension des Körpers in die Maschine. Derartige Mythen reflektieren ein Versprechen auf einen technogesellschaftlichen Idealzustand, in dem Musik a priori futuristisch und Vergangenheit nur noch als akustisch wahrnehmbare soziale Größe gedacht werden können. Genau deswegen bekommt man es dabei mit hochkomplexen Referenzen zu tun, die vom alttestamentarischen Auszug aus Ägypten über die »Back to Africa«-Bewegung von Marcus Garvey in den späten 1920er Jahren und dem Rastafari-Kult um Haile Selassie bis zu Sun Ras Jazz-Klassiker »Space is the Place« (1973, Blue Thumb) reichen.

Rhythmus wird als Kommunikationswerkzeug aufgefasst, als Sprache ohne Schrift, als Himmelsleiter, als universal language, als Hieroglyphen: »Die bemerkenswerte Entwicklung der rhythmischen Qualitäten in der afrikanischen Musik kann vielleicht darauf zurückgeführt werden, dass die Afrikaner Trommeln zur Ûbermittlung von Nachrichten benutzten; und sie benutzten die Trommeln nicht nur, wie man einst glaubte, wie »primitive« Morsecodes, sondern für die phonetische Wiedergabe der Wörter selbst. […] Das komplizierte, harmonische System, das seine Anwendung bei Trommeln oder anderen Schlaginstrumenten unterschiedlichen Timbres zur Erzeugung harmonischer Kontraste fand, war nicht unmittelbar für das Ohr des Abendländers erkennbar und ebenso schwer war es für Abendländer, die an weniger subtile musikalische Mittel gewöhnt waren, die Verwendung zweier oder dreier rhythmischer Muster zur Untermalung derselben Melodie zu erkennen.« (Amiri Baraka aka Le Roi Jones: Blues People, 1963, S. 40f). Der Beat komprimiert die babylonische Sprachverwirrung zu einem egalitären Audiophänomen: one nation under a groove. Wenig Wunder also, dass in Sun Ras Arkestra alle Musiker neben ihren eigenen Instrumenten auch an den Drums fit zu sein hatten.

Der NY-HipHopper und Graffitikünstler Rammellzee rüstet Wörter und das Alphabet zu Schrapnellen auf, »Bi-Conicals of the Rammellzee« (2004, Gomma) entwirft eine abstrakte Anderswelt, die Beats, Comic, Cut-Ups und Consiousness wild durcheinander wirbelt. In Rammellzees Kosmos, dem »Gothic Futurism«, gehen semantische Codes und Mythophysik eine kryptogrammatische Beziehung ein, Beat und Buchstabe verschlucken sich gegenseitig. Rammellzee, der Wissenschafter im Auftrag der Zeichen: Sein Esoterrorismus durchpflügt die Gutenberg-Galaxis auf der Suche nach dem Destillat des Beats.

Utopia, at last

Utopien begleiten die Literatur seit jeher, Platons Atlantis-Entwürfe spiegeln sich in »Neu-Atlantis« (1627) von Francis Bacon und in Jules Vernes »20.000 Meilen unter dem Meer« (1870) und reichen bis zu Scientific-Fiction-Werken wie Alvin Tofflers »The Third Wave« (1980). Letzteres jenes Buch, das eines der theoretischen Fundamente des Detroit Techno darstellt. Von Comics gar nicht zu reden.

In »Neu-Atlantis« lokalisiert Bacon die utopische Insel zwischen Süd-Pazifik und Marianengraben. Bensalem wird von einem gut durchorganisierten Geheimbund regiert, der sich der Wissenschaftlichkeit für jedermann verschrieben hat und diese in bestimmten »Häusern« (Instituten) lehrt. So gibt es dort auch Häuser für Akustik, »in denen wir Töne und ihre Entstehung erforschen und vorführen. Unseren Musikinstrumenten, die ihr noch nicht kennt, entlocken wir Melodien von höchstem Wohlklang, die euch unbekannt sind. Unsere Töne umfassen die tiefen und hohen Lagen in jeder Lautstärke. Wir können den Schall zu Echo machen, wobei aber die Töne nicht nur wiederholt zurückgeworfen, sondern auch nach Belieben verstärkt oder geschwächt werden und wir sind in der Lage, Töne auf weite Entfernungen weiterzuleiten.« Sonische Fiktion vor rund 380 Jahren …

Zeit-Technologien

Rhythmus organisiert Zeit. Die Reggae-/Dub-Scientists King Tubby (der »Godfather of Dub«), Lee »Scratch« Perry, Augustus Pablo und U-Roy, aber auch Adrian Sherwood und Kevin Martin funktionieren ihre Studios zu Echokammern um, indem sie mit ihren Mischpulten das Raum-Zeit-Kontinuum sezieren und mit Zeit das machen, was Eshun »die Ohren hinters Licht führen« nennt. Indem Dub Reggae, eine ursprünglich nur bei rituellen Anlässen intonierte Musik der Rastas auf den Antillen, elektronifiziert, wird der ins Endlose schlingernde Space zusammen mit tiefgelegten Bässen zu einem zeitverzögerten Koordinatensystem des Körpers. Dub betreibt die Verlängerung des Körpers in das Mischpult und der Beat nähert sich dem Herzrhythmus an, während Stereoeffekte und Soundmanipulationen die akustische Orientierung dezentrieren, den Körper ständig verwirren und neu organisieren.

King Tubby

Auch wenn sich der Körper schon stotternd und unbeholfen mit bis dato bekannten und erlernten Verrenkungen zu »neuen Beats« bewegt, gelingt die Transformation erst, wenn im vermeintlich rhythmischen Chaos die Frage »Zu was bewege ich mich?« – Hi-Hat, Snare, Bassdrum, BASS? – zu beantworten ist. Seit Jungle, Digi-R’n’B und aktuell bei Dubstep eine ewige Diskrepanz zwischen Arsch und Hirn. Tanzmusiken als Denkmusiken eben.

Weil primär auf Verfremdung basierend, lässt sich die extrem offene Methode Dub mit einer Vielzahl anderer afroamerikanischer, arabischer und asiatischer Beat-Systeme kreuzen. Bands wie African Head Charge, Suns of Arqa oder Badawi künden von der rituellen Versöhnung zwischen Mensch und Maschine in einer hyperverkörperlichten Zukunft.

Dabei darf man keinesfalls auf jene Revolutionen vergessen, die sich in den letzten Jahren im Hi-End-Pop-Business abspielen. Timbaland, Pharrell Williams, Busta Rhymes, Outkast: Ihr digitaler R’n’B hängt den Techno-Dancefloor um Lichtjahre ab. Hier ist die Utopie nicht nur bereits im Pop angekommen, sondern verortet ihn als logische Konsequenz in einer technosozialen Simulation des Selbst. Mercedes Bunz dazu im von Jochen Bonz 2001 herausgegebenen Sammelband »Sound Signatures«: »Das von Missy Elliot entworfene Künstlerbild rekurriert nicht auf ein authentisches Individuum, sondern auf einen Effekt der Technologie.«

Kolonisierung des Metaraums: Drexciya

Die LP »Grava4« (2003, Clone) von Drexciya kommt als ein sonisches Monster daher. Nachdem die beiden Detroiter mehr als zehn Jahre an ihrer Unterwasser-Techno-Forschungsstation Drexciya gebaut hatten, verwandelt sich ihre Musik nun zu einem Raumschiff mit Destination Planet Drexciya. Plattenuntertitel: »Earth finally has discovered Utopia«.

Die Abschussrampe für »Grava4« befindet sich entlang der Kontinentalplatte unter dem Bermuda-Dreieck. Gleich zu Beginn lauert eine akusmatische Sprengfalle: Bei »Cascading Celestial Giants« kann man den Trommler, der unter Deck des intergalaktischen Sklavenraumschiffs den Rudertakt schlägt, förmlich angreifen. Im weiteren Verlauf der Platte beschwören die extrem trockenen Beats einmal mehr den Maschinen-Funk in seiner reinsten Form. Mit »Harnessed the Storm« (2002, Tresor) oder »The Quest« (1997, Submerge) tauchen Drexciya tief ins Meer ab und machen aus Detroit eine »Bubble Metropolis«, auf »Neptune’s Lair« (1999, Tresor) wird Atlantis, in der altgriechischen Ûberlieferung »Poseidons Sitz«, akustisch kartografiert; Gilroys »Black Atlantic« zum Nachhören. Ihre analog produzierten Tracks rütteln an der Steinzeit von Techno, die Industrial-geerdeten Sounds erweitern den klassischen Motown-Soul um eine retrofuturistische Dimension.

Ringe des Saturn: Sun Ra/X-102/UR

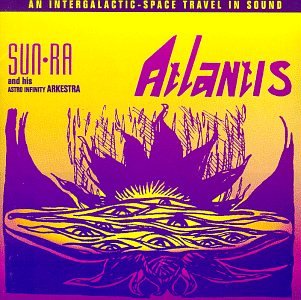

1969 veröffentlicht Sun Ra auf seinem Label Saturn Rec. die Platte »Atlantis«. Der Ûbervater des elektronischen Musikzeitalters legt damit jene Fährte, die vom »lost continent« direkt ins All führt und dort auf »The Rings of Saturn« (1992) des UR-Projekts X-102 (UR-Gründer Mike Bangs/Jeff Mills plus Robert Hood) trifft.

1969 veröffentlicht Sun Ra auf seinem Label Saturn Rec. die Platte »Atlantis«. Der Ûbervater des elektronischen Musikzeitalters legt damit jene Fährte, die vom »lost continent« direkt ins All führt und dort auf »The Rings of Saturn« (1992) des UR-Projekts X-102 (UR-Gründer Mike Bangs/Jeff Mills plus Robert Hood) trifft.

Hier wird eine Futurhythmaschine zusammengefügt, die die Space-Sounds zwischen Sun Ra, Herbie Hancock und Funkadelic/ Parliament für die heraufziehende Technoepoche kompatibel macht. Die Tracks sind wie die Saturn-Ringe in das Vinyl geritzt, enden in Loops, zwischen ihnen gibt es nur blankes Vinyl (das Nichts). Wird die Nadel von einem zum anderen Track verschoben, gilt es erneut aufzupassen: In den Zwischenräumen lauern heimtückische Loops, die, gegeneinander geschnitten, nur all zu gerne Gefangene machen. Eine allumfassende Materialität aus Sound, Science und Vinyl, die zur Bedienungsanleitung für sonische Weltraumreisen wird.

»Interstellar Fugitives: Destruction of Order« (2006) stellt ein Update der Underground-Resistance-Labelcompilation von 1998 dar. UR wirbelt in den Worten des Poeten Atlantis das Konzept von positiver Ordnung und negativem Chaos durcheinander: »A new chaos is coming, threatening past, prestent and future. A future that does not include four fifths of the world’s population must be destroyed. Welcome to the destruction of order«. Dabei territorialisiert UR genau jene Kampfzonen, die sich zwischen sozialem Engagement, künstlerischem Ûberlebenskampf und harschen Electro-/Technoexperimenten manifestieren. Mit jeder Menge referenziellem Rüstzeug zur musikalischen und intellektuellen afroamerikanischer Kultur ausgestattet, funkt UR als Kanalisierungsstrategie dieses Wissen in 33RpM-Geschwindigkeit von interstellaren und maritimen Orten in den Club.

Ressourcen

de.wikipedia.org/wiki/Atlantis

Drexciya: drexciyaresearchlab.blogspot.com

UR: www.undergroundresistance.com

King Tubby: www.roots-archives.com/artist/17

Kodwo Eshun: www.heise.de/tp/r4/artikel/6/6901/1.html

Tricia Rose: www.triciarose.com

Rammellzee: www.gothicfuturism.com

Mercedes Bunz: www.mercedes-bunz.de/index.php/theorie/mensch-maschine

Paul Gilroy: »Black Atlantic«: www.english.emory.edu/Bahri/Gilroy.htm

Dave Sicko: »Techno Rebels«: www.techno-rebels.com

Sun Ra: www.thewire.co.uk/archive/interviews/sun_ra.html

Thomas Meinecke: Hellblau. Suhrkamp, 2001