Der Straßenraum ist ein Markierungsraum. Martin Winkelbauer vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) beschäftigt sich mit sichereren Formen der Straßenmarkierung. Motorradfahrer*innen sollen in Kurven durch zusätzliche Markierungen neben dem Mittelstreifen davon abgehalten werden, gefährlich eng die Kurven zu fahren. Der Straßenstreifen als Lebensretter! Wie es zu diesen Überlegungen kam und was zusätzliche Linien bewirken, führt tief hinein ins Thema der Verkehrssicherheit. Das Interview wird klären können, was »Psychobremsen« sind, wie eine kluge Entscheidung angestoßen werden kann, was eine »selbsterklärende Straße« und was eine »fehlerverzeihende Infrastruktur« ist und warum die österreichische Verkehrssicherheitskultur eine etwas unglückliche Mischung aus nordeuropäischer Verschriftlichung von Regeln und südeuropäischer Laxheit der Einhaltung verbal ausgehandelter Regeln ist. Außerdem: Wie gefährlich sind SUVs und welche Folgen hat die zunehmende Fahrradmobilität? All dies zeigt Wege auf, wie ein besseres und sichereres Miteinander im Verkehr möglich wäre, und gipfelt sogar in der Formulierung eines kategorischen Imperativs der Verkehrssicherheit.

skug: Seit wann gibt es überhaupt Straßenmarkierungen in Österreich?

Martin Winkelbauer: Das habe ich selbst gar nicht gewusst. Ich habe aber den Leiter des Arbeitskreises für Bodenmarkierungen bei der Forschungsgesellschaft Straße, Schiene, Verkehr befragt und der hat mir gesagt, dass wir vor gut 70 Jahren zusammen mit der Idee, Autobahnen zu bauen, auch die Idee, Straße zu bemalen, importiert haben. In einer Zeit, über die viele Österreicher*innen nicht so gerne sprechen …

Nach dem Anschluss also …

Exakt. Die Notwendigkeit oder der Wunsch, Truppen schnell transportieren zu können, kam damals. Deshalb die Autobahnen und die Idee der Bodenmarkierungen.

Aber schon im Kaiserreich und in der Ersten Republik gab es ein hohes Verkehrsaufkommen, insbesondere in Wien, und das ließ sich ohne Bodenmarkierungen lösen?

Offenkundig. Damals stand – laut Kollegen der Forschungsgesellschaft – an jeder Kreuzung ein Polizist und hat den Verkehr mit der Hand geregelt. Die Ampeln waren zwar bereits erfunden worden, aber die erste Ampel in Wien wurde an der Kreuzung vor der Oper erst 1926 angebracht.

Andere Länder beschriften ihre Straßen noch ausführlicher als Österreich (Großbritannien, Japan), wieder andere hingegen beschriften weniger. Lässt sich an »Beschriftungstraditionen« etwas über Verkehrsverhalten, Geschichte des Verkehrs der Länder ablesen?

Verkehrskultur und Verkehrssicherheitskultur sind Dinge, die sich national unterscheiden, beispielsweise die Frage, ob man links oder rechts fährt. Manche Länder haben gewechselt. Schweden hat für fünf Tage den ganzen Verkehr lahmgelegt und dann haben sie alle Straßen von Links- auf Rechtsverkehr umgedreht. Bei den Bodenmarkierungen sind die Kulturen einfach gewachsen. Der Grund, warum in Österreich ein bisschen weniger der Boden beschriftet wird als in anderen Landen, liegt am Schnee. Früher konnte man sich wochenlang nicht auf die Bodenmarkierungen verlassen, weil sie unter Schnee lagen. Halteverbote werden in vielen Ländern durch Bodenmarkierungen gekennzeichnet. Das gib es in Österreich erst seit fünf Jahren. Kein*e Österreicher*in weiß das, es sei denn, er*sie musste schon mal dafür zahlen, das Halteverbot nicht gekannt zu haben.

Wie ist das Kuratorium für Verkehrssicherheit auf das Thema gekommen, neue und sichere Formen der Straßenmarkierung zu entwickeln?

Das waren verschiedene Zufälle. Es begann mit dem bekannten Problem, dass Motorräder in Kurven verunglücken. Dass dies vermutlich vom Kurvenschneiden kommt, war schon nicht mehr so offensichtlich, aber es war eine Idee.

Kurvenschneiden ist das illegale Überfahren des Mittelstreifens?

Genau. Es ist die widersinnige Handlung der Motorradfahrer*innen, die eigentlich ins Gelände fahren, um Kurven zu fahren und die dann groteskerweise abkürzen. Man braucht weniger Schräglage und kann mit höherer Geschwindigkeit fahren. Der zuständige Beamte bei der Kärntner Landesregierung, Gerald Höher, fährt eines Tages auf der Autobahn und sieht die schmalen Tropfmarkierungen, die die Straßenmarkierer anbringen, bevor sie endgültig markieren, und schaut den Verkehrssteilnehmer*innen zu, wie sie diesen skizzierten Linien genau nachfahren. Dann hat Höher sich gedacht, das wäre eine Idee, den Motorradfahrer*innen die richtige Linie aufzuzeichnen. Das hat dann dazu geführt, dass Höher auf der Straße nach Mallnitz mit einem gewöhnlichen Bauspray eine grüne Linie auf die Fahrbahn gemalt hat, dort, wo die Motorradfahrer*innen fahren sollten. Und tatsächlich haben sich viele dran gehalten.

War das nicht illegal? Kann ich die Verkehrsmarkierungen der Republik Österreich einfach nach meinem Sinne ändern?

Nein. Wir haben das natürlich ausführlich geprüft, insbesondere im Vorfeld der Markierung der Großglockner Hochalpenstraße. Das ist eine Privatstraße, die könnten prinzipiell machen, was die wollen. Aber weder dort noch auf anderen Straßen darf man beispielsweise Sperrlinien in Rosa ausführen. Es sollte nichts sein, das mit einer echten Markierung zu verwechseln wäre oder irgendwie gefährlich ist, und es gibt in der StVO auch tatsächlich eine Vorschrift, die es ermöglicht, zu wissenschaftlichen Zwecken experimentelle Markierungen aufzubringen. Hier ist es von Vorteil, mit der Behörde in Kontakt zu sein oder selbst die Behörde zu sein. Und Gerald Höher war zu dem Zeitpunkt die Behörde.

Also die aufgezeichneten Linien bringen die Motorradfahrer*innen auf Linie?

Genau, der nächste Schritt war dann, etwas zu finden, das noch deutlicher sichtbar ist. Das war dann zunächst eine W-förmige Linie, die man entlang der Mittellinien aufgebracht hat. Da hat man sich ein Stereotyp der Motoradfahrer*innen zunutze gemacht. Die lernen in der Fahrschule, alles zu vermeiden, das rutschig ist, und Fahrbahnmarkierungen gelten als rutschig, obwohl sie dies seit Jahren nicht mehr sind. Einzig, wenn alte Markierungen übermalt wurden und die obere griffige Markierung abgenutzt ist, dann kommen die alten, glatten zum Vorschein. Dann ist es natürlich doch gefährlich. Unsere Markierungen werden auf gar keinen Fall rutschig und wir haben das beste Material genommen, das man für Geld kaufen kann. Das klebt sehr gut. Die W-förmige Markierung war nicht optimal, weil sie von manchen Verkehrsteilnehmer*innen mit einer Sperrfläche verwechselt wurde.

Die Markierungen sind immer noch da?

Ja, die halten mindestens drei Jahre, also dort, wo es Winterdienst gibt, sonst halten sie noch länger. Und natürlich ist der Schwerverkehr ein Faktor, die LKW fräsen die Markierungen geradezu weg. Diese Markierungen befinden sich in Kurven, dort gibt es große Scherkräfte, die bei LKW natürlich besonders groß sind. Schweren Winterdienst, also Räumfahrzeuge mit Schneeketten an den Reifen, überstehen die Markierungen auch nicht lange.

Wie lange hat das Forschungsteam dann die neu markierten Straßen beobachtet, um solche Zusammenhänge zu entdecken?

Das sieht man sehr, sehr schnell. Für die Forschungsarbeit haben wir in den Wochen nach dem Markieren Kameras aufgestellt. Extra großer Akku und große Speicherkarte. Die haben wir dann am Wochenende einen ganzen Tag über aufnehmen lassen. Man sieht gleich, was funktioniert. Nicht im Unfallgeschehen, aber bei er Wahl der Fahrlinie. Um Änderungen im Unfallgeschehen zu sehen, braucht man etwa drei Jahre. Bei den ersten W-förmigen Markierungen wurde – wenngleich nur in einer Kurve – mehr als ein Jahrzehnt beobachtet. Immer, wenn die Markierungen frisch gemacht worden sind, waren auch die Unfälle weg, und wenn die Markierungen verblasst waren, wurden die Unfälle wieder mehr. Gerald Höher hat dann noch vorgeschlagen, eine Form zu finden, die mit nichts verwechselt werden kann, und daher stammt die endgültige Form, die Ellipse. Die Balkenmarkierungen wurden von Stefan Maierhofer vorgeschlagen. Sie haben den Vorteil, bekannter zu sein, die kennt man von den Bereichen vor Zebrastreifen. Diese Markierungen sind übrigens in den 1980er-Jahren vom Kuratorium für Verkehrssicherheit entwickelt worden und wurden von den Kolleg*innen in Graz »Psychobremse« genannt. Da darf ich sagen, die haben wir erfunden!

Was genau ist bitte eine »Psychobremse«?

Das sind Linien, die in logarithmischer Art und Weise erstens immer näher zusammengehen und damit eine virtuelle Verengung suggerieren. Sie geben das Gefühl eines Trichters. Und zweitens werden die Abstände immer kürzer. Unmittelbar vor dem Zebrastreifen gibt es dann durchgehende Linien. Das ist wissenschaftlich untersucht worden. Die Psychobremsen haben tatsächlich eine Geschwindigkeitsreduzierung gebracht. Konkret waren das 2 bis 3 km/h. Das ist nicht viel, kann aber über Kollision oder Nicht-Kollision entscheiden.

Das ist ein Nudge-Effekt. Also ein optischer Impuls, der zu einer »klugen« Entscheidung anstößt, ohne dass dies die Angestoßenen bemerken.

Richtig, aber wir nennen es nicht Nudge. Wir nennen es »selbsterklärende Straße«. In Wahrheit gibt es in der Infrastrukturplanung im Augenblick zwei Begriffe, die auf der Modernitätsskala ganz oben stehen. Die »selbsterklärende Straße« und die »fehlerverzeihende Infrastruktur«. Letzteres bedeutet, dass wenn ein Fehler passiert, sich niemand wehtut. Es ist zum Bespiel wenig sinnvoll, Leitwinkel in der Kurve auf Stahlsteher aufzustellen, weil in der »Schusslinie« von gestürzten Motorradfahrer*innen liegen, wenn sie ausrutschen, und dann treffen sie auf Stahlpfosten im Boden. Im Sinne der »fehlerverzeihenden Infrastruktur« sollten diese Steher in nachgiebigem Kunststoff ausgeführt werden.

Die werden doch mit Schaumstoff umwickelt?

Die umwickelten Steher haben sich als wenig wirksam erwiesen, die machen den Unterschied zwischen – das mag jetzt nicht jede*r hören –, also die machen den Unterschied zwischen ausgerissenen Gliedmaßen und so oft gebrochenen Gliedmaßen, dass die nachher amputiert werden müssen. Stand der Technik ist es, Leitschienen-»Unterzüge« anzubringen, die auch die Motorradfahrer*innen zum Abgleiten bringen. Hohes Verletzungspotenzial haben große Steine, die verhindern sollen, dass der Fahrbahnrand zum Parken genutzt wird. Fehlerverzeihende Infrastruktur bedeutet bildlich gesprochen, dass bei einem Sturz des*der Motorradfahrer*in nichts in der Schusslinie steht. Die selbsterklärende Infrastruktur oder das Nudging geht mit Bodenmarkierungen sehr gut, weil man diese genau dahin geben kann, wo man sie braucht und wo auch die Verkehrsteilnehmer*innen hinschauen.

Die Kritik am Nudge ist, dass es sich schnell verbraucht, aber diese Maßnahmen führen dauerhaft zu einer größeren Verkehrssicherheit? Wird nicht das ganze Sicherheitsmobiliar gerne gleich wieder vergessen?

Aber selbst, wenn es vergessen wird, dann heißt das nicht, dass es nicht mehr beachtet wird. Die Stopptafel an der ersten Kreuzung nach meiner Hauseinfahrt brauch’ ich nicht anschauen, ich weiß, dass sie da ist. Die jungen Verkehrsteilnehmer*innen haben ein sehr bewegtes Blickfeld und schauen sich alles an, die erfahreneren Verkehrsteilnehmer*innen haben hingegen einen Tunnelblick nach vorne und somit ein viel ruhigeres Blickverhalten. Dazu wollen wir mit Bodenmarkierungen verhelfen. Die Straßenoberfläche ist der zentrale Sehbereich und der ist nicht groß, deswegen ist es wichtig, was dort zu sehen ist.

Im durchgeführten Zeitraum der Forschungen des KFV stieg weltweit die Zahl der im Straßenverkehr tödlich verunglückten Menschen. Wie ist dieser Trend zu erklären? In den USA vermutet man einen gesteigerten Stress- und Aggressionslevel durch Corona.

Nein, das ist in Österreich nicht so. Im Jahr 2020, im Pandemiejahr, wurden alle Rekorde gebrochen. Im guten Sinn. Wir waren erstmals bei den Getöteten unter 400. Nur die Schwere der Unfälle nahm zu. Die alte Regel, wo gefahren wird, wird gestorben, hat sich wieder gezeigt. Weniger Verkehr während Corona war ein wichtiger Faktor bei der Abnahme. Was sich aber auch gezeigt hat, ist, dass die Ablenkung, die viele Jahre als Unfallursache dominiert hat, wieder von der Geschwindigkeit abgelöst worden ist. Weil plötzlich Platz zum Autofahren war. Das »Power Model« von Nilsson hat herausgefunden, dass sich die Anzahl der Personenschäden mit dem Quadrat der Zunahmen der Geschwindigkeit steigert. Die Anzahl der Schwerverletzten mit der dritten Potenz, die der Getöteten mit der vierten Potenz der Fahrgeschwindigkeit zunimmt. Aber es war so viel weniger Verkehr während Corona, dass es insgesamt doch weniger wurde.

In unserer skug-Serie »Wem gehört die Straße?« behandeln wir den politischen Kampf um den öffentlichen Raum, der auf der Straße geführt wird. In dem Zusammenhang die Frage, ob nicht ein Großteil der erörterten Verkehrssicherheitsfragen und auch die daraus entwickelten Schulungen/Sicherheitsmaßnahmen geflissentlich an dem offenkundigen Hauptproblem vorbeischauen: Automobilisierter Individualverkehr stellt die größte Gefahr dar?

In meinem Forschungsgebiet zeigt sich, dass die Beteiligung von PKW und LKW bei Motorradunfällen nur sehr eingeschränkt ist. 40 % der Unfälle sind Alleinunfälle ohne weitere Beteiligte. Was nicht zwangsläufig bedeutet, dass niemand in anderer Form beteiligt war. Kurvenschneidunfälle enden nur selten in Kollisionen. Viel öfter gelingt es Motorradfahrer*innen, den Autos ausweichen. Dann allerdings müssen sie entweder das Motorrad weiter umlegen oder bremsen. »Schräglagenangst« verhindert oft eine höhere Schräglage, infolge verlässt die betreffende Person die Fahrbahn. Unterschiede gibt es auch zwischen Zweckfahrern und Freizeitfahrern. Erstere haben öfter Kollisionen an Kreuzungen, an denen die PKW schuld sind. Warum? Einspurige Fahrzeuge, bei Fahrrädern ist dies gleich, werden wegen ihrer kleinen Silhouette viel leichter übersehen. »SMIDSY-Unfälle« nennt man sie, nach dem englischen »Sorry, Mate, I Didn’t See You«. Menschen überleben seit Jahrtausenden, indem sie sich um die größte Gefahr zuerst kümmern, die Fahrrad- und Motorradfahrer*innen sind aber immer die kleinsten im Straßenverkehr. Sie sind in der Wahrnehmung sekundär. Autofahrer*innen müssen mit Licht fahren und dann habe sie zwei Punkte, durch die sich gut abschätzen lässt, ob sie näherkommen oder sich entfernen. Das Motorrad hat nur einen Punkt. Bei wissenschaftlichen Untersuchungen zeigte sich, dass ein ähnliches Prinzip beim Motorrad umgesetzt werden könnte: Es wäre am besten, eine Lampe möglichst weit unten am Motorrad und eine am Helm zu montieren, dann hätten man etwa den gleichen Abstand zwischen den Lichtquellen wie bei einem Auto. Dann ließe sich die Geschwindigkeit abschätzen. Bei den Elektrofahrrädern haben wir ein vergleichbares Problem, das haben Schweizer Kolleg*innen herausgefunden: Autofahrer*innen schätzen die Fahrgeschwindigkeit anhand der Geschwindigkeit des Pedalierens. Weil Elektrofahrräder bei langsamerer Tretbewegung schneller fahren, wird ihre Fahrgeschwindigkeit unterschätzt. Wir meinen, dass das eine der Ursachen für die zahlreichen E-Bike-Unfälle ist.

Die Geschichte der Verkehrserziehung zeigt beispielsweise (wir haben dazu später in der Serie einen Beitrag), dass diese erst mit den Autos aufkam und erst durch diese als nötig empfunden wurde. Wir schulen somit Kinder, damit sie die Autos »überleben«, und wenn ein*e »schwächere*r« Verkehrsteilnehmer*in (Fußgänger*in, Radfahrer*in, Motorradfahrer*in) verunglückt, dann scheint dies auch deshalb immer ein wenig seine*ihre »(Mit-)Schuld« durch Unachtsamkeit zu sein. Warum gibt es so eine große Akzeptanz für die Gefahren durch Autos? Wie geht das KFV damit um?

Österreich ist (das ist schwer zu ergründen) in seiner Verkehrssicherheitskultur ein bisschen so: »Wir nehmen’s gern nicht so genau.« Wir haben in Österreich ein hohes Niveau von Geschwindigkeitsüberschreitungen, das in anderen Ländern absurd wäre. In Österreich kann man mit über 100 am Tacho durchs Ortsgebiet fahren, ohne den Führerschein zu verlieren. In Finnland bezahlte der Chef von Nokia 116.000 Euro Strafe wegen 24 km/h Überschreitung. Strafen sind bei uns selten und die Strafen sind niedrig. Österreich ist eine ungute Mischung zwischen dem nördlichen und dem südlichen Ansatz in Europa. Der südliche Ansatz ist, die Menschen leben auf der Straße zusammen. Sie sitzen am Abend vor dem Haus und machen sich ihre Regeln in der Konversation aus. Das Zusammenleben bildet sich auf der Straße und die geschriebenen Regeln sind nicht so wichtig. Um ein plakatives Beispiel zu nennen: In Italien wird gehupt, um zu sagen: »Passt auf, ich bleib nicht stehen«, und das wissen alle. Im Norden hat man dieses Phänomen nicht. Aufgrund der Witterungsbedingungen gibt es nicht diese intensive, häufige Kommunikation, umso wichtiger werden geschriebene Regeln. Österreich ist die milde Mischung, man erwartet sich von den anderen, sich an die geschriebenen Regeln zu halten, man selbst nimmt sie aber nicht ganz so ernst. Das Nicht-Ernstnehmen von Regeln führt zu einer Freiheit, die sich die Menschen nur ungern wegnehmen lassen.

Jetzt müssen wir aber zu Chirac kommen!

Genau, davon habe ich im Vorgespräch erzählt. Es gab diese Chirac-Initiative. Im Verwandten- oder Bekanntenkreis, dazu kennen wir nur Gerüchte, von Jaques Chirac ist eine Person bei einem Verkehrsunfall gestorben. Der Präsident hat sich dann vor das Land gestellt und gesagt, das kann so nicht weitergehen! Dann hat man innerhalb von kürzester Zeit im ganzen Land 1.500 Radarboxen aufgestellt. Ist immer noch im Vergleich wenig zu dem, was wir in Österreich haben. Die haben aber die neueste Technologie genommen und dank zentraler Datenverarbeitung in Lyon hatten alle französischen Verkehrssünder*innen nach zwei Tagen ihre Strafe. In Österreich wartete man zeitweilig sechs bis acht Wochen, bis das Ticket kam. Das hat in Frankreich extrem gut funktioniert. Man lernt daraus: Man muss sich glaubhaft um die Geschwindigkeit kümmern und gleich gibt es weniger Unfälle. Auch wenn es in Österreich keinen Präsidenten mit solcher Machtfülle gibt, dann müsste es einfach mal ein*e Politiker*in wagen und viele Menschenleben wären gerettet. Zur Geschwindigkeit noch ein Gedanke: Kurzfristige Belohnung ist leider sehr stark. Ich erlebe beim Schnellfahren das unmittelbare Ergebnis, schneller da zu sein – oder angeblich schneller da zu sein, vielleicht sind es nur fünf Sekunden letztlich. Das langfristige hypothetische »Es könnte ja mal ein Unfall passieren«, das ist so weit weg aus unserem Erleben, und das Früher-zuhause-Sein ist so nah. Der Unfall ist leider ein abstraktes Konstrukt. Dazu kommt noch der Effekt des Gedankens: »Mir passiert das sowieso nicht.« Fast alle halten sich für sehr gute Autofahrer*innen. Der Nilsson-Effekt ist nicht wahrnehmbar.

Die Geschwindigkeit rausnehmen, das hieße, in der Innenstadt alles zur 30er-Zone zu machen?

Graz hat das schon gemacht, außer auf Vorrangstraßen ist überall Tempo 30 und das funktioniert sehr gut. Die Unfälle sind runtergegangen. Warum ausgerechnet 30 km/h? Es ist die Geschwindigkeit, bei der es rechnerisch keine systemimmanenten toten Fußgänger*innen mehr gibt. Eine Kollision mit 30 km/h ist wie ein Mensch mit Corona-Impfung, es gibt meist milde Verläufe. Das heißt nicht, dass man bei 30 km/h nicht doch sterben kann. Ich habe genug davon gesehen, das waren aber Personen mit Vorbelastung, mit Bluterkrankheit und eben alte Menschen. Ab 70 km/h verlaufen Kollisionen für die Fußgänger*innen in der Regel tödlich. Der Bereich dazwischen ist gut proportional und ist in den letzten Jahren besser geworden, weil die Hersteller durch europäische Konsument*innenschutzinitiativen und später auch durch Vorschriften dazu gezwungen worden sind, die Fahrzeugfronten fußgänger*innenfreundlicher zu gestalten. Du schlägst heute nicht mehr mit dem Kopf auf den Motorblock auf, sondern der Aufprall wird durch die Motorhaube verzögert und gibt bessere Überlebenschancen. Auch sind die »Bullenfänger«-Stoßstangen verboten worden.

Aber die größere Höhe der SUVs, ist das nicht ein Problem, weil die Passant*innen unter das Auto gezogen werden?

Das ist relativ unerheblich. Es gibt keine Zahlen, die durchgängig etwas Eindeutiges belegen. Es ist ein Fakt, dass man als Kind die vordere Kante der Motorhaube trifft, das verursacht höhere Belastungen. Aber summa summarum werden die SUVs ihrem schlechten Ruf nicht gerecht. Das wird oft schlimmer dargestellt, als es ist. Es war schlimm zu der Zeit, als man richtige Geländewagen gehabt hat. Die heutigen SUVs sind PKW gleich, nur stehen sie höher.

Was ich mit Erschrecken in einem SUV sitzend feststellen musste, ist, dass mein 3-jähriger Sohn nicht mehr zu sehen ist, er taucht in der Rückscheibe nicht auf und man kann nicht wissen, ob er hinter dem Auto geht.

Da wird die Fahrzeugtechnik besser und heute gibt fast jedes Auto beim Rückwärtsfahren Alarm. Den Autoherstellern würde ich nicht ausschließlich Böses unterstellen. Die sind auch nicht daran interessiert, Schlagzeilen über Unfälle zu lesen. Mit ihren Fahrzeugen sollen keine Unfälle passieren. Die Hersteller passen auf, dass das nicht passiert.

Ich reite trotzdem noch etwas auf diesem Punkt herum: Wäre es nicht grundsätzlicher dennoch besser, eine Verkehrssituation zu schaffen, in der solche Sicherheitsmaßnahmen nicht nötig sind?

Aus der Sicht der Verkehrssicherheit wäre dies natürlich vernünftig. Mehrere Maßnahmen führen zur wichtigen Geschwindigkeitsreduzierung. Es gibt gerade einen veritablen Trend, mit dem Rad unterwegs zu sein, und damit ist die Geschwindigkeit sofort weg. Radverkehrsplanung ist Angebotsplanung im Augenblick. Ich muss den Menschen gute Angebote machen, um sie dazu zu bringen, diese auch zu benutzen. Jemand, der sich unsicher fühlt, wird niemals aufs Rad umsteigen. Das aber löst mir ganz automatisch einen Teil meiner Probleme. Ich brauch’ weniger Platz fürs Auto und habe noch mehr Platz für Fußgänger*innen. Das wäre eine Schraube nach oben, die sich in die richtige Richtung dreht. In der Verkehrsplanung gibt es ein klares Prinzip: Bis zu einer gewissen Geschwindigkeit darf ich mischen, ab einer gewissen Geschwindigkeit muss ich trennen. Über 50 km/h keine gemeinsamen Wege für Autos und Fahrräder. Wenn man zwei alte Fiat 500 mit 50 km/h kollidieren lässt, dann überlebt das niemand. Die heutige Version der Fiat 500, da steigen die Leute aus, putzen den Staub vom Airbag ab und fangen an, zu verhandeln. Da ist wirklich viel passiert. Aber das Kompatibilitätsproblem ist ungelöst. Autos unterschiedlicher Größe sind ein Problem und hier haben die SUVs ihren schlechten Ruf zu Recht. Masse ist durch nichts zu ersetzen. Wer im schwereren Auto sitzt, überlebt. Daraus resultiert eine gewisse Neidgenossenschaft. Bei Fußgänger*innen und Radfahrer*innen ist dieses Problem der Kompatibilität nun wirklich riesig. Und es wird immer größer, denn früher hat ein Fiat 500 ein Leergewicht von 490 Kilo gehabt, heute sind wir bei 1.200 Kilo.

Also Fahrradfahren würde die Städte sicherer machen und allgemeines Tempo 30?

Wien ist ja über weite Strecke ohnehin schon Tempo 30 und macht es, wo es geht. Nicht überall kann man Autos und Räder trennen, wegen dem beschränkten Platzangebot, und hier entstehen die Verteilungsdiskussionen, die sicherlich für die Politik nicht ganz einfach sind. Man hat ja gesehen, was mit den Pop-up-Radwegen im 2. Bezirk in Wien passiert ist,[i] und nun zeigt sich, dass die Praterstraße doch auf drei Fahrspuren vermindert werden kann und es einen vier Meter breiten Radweg geben wird. Jetzt ist es noch gefährlich, wenn ein*e Autofahrer*in die Tür aufmacht, dann hat man keine Zeit mehr zum Ausweichen. Da sind wir wieder bei der »selbsterklärenden Straße«. Auf der Autobahn laden 3 Meter 50 breite Fahrstreifen zum Schnellfahren ein, in der Novaragasse im Zweiten muss ich aufpassen, dass ich nicht beidseitig an die parkenden Autos streife. Die Straße erzählt mir, wie schnell ich auf ihr fahren darf, und das ist sehr wirksam. Man kann Straßen so umbauen, dass ohnehin alle 30 fahren, so hat man das in der Schweiz gemacht. Das funktioniert gut.

Brauchen wir mehr den inneren Helmi als die äußere Maßregelung?

Ja, sicherlich. Also ein kategorischer Imperativ im Straßenverkehr wäre: »Pass auf!« Würde dies beachtet werden, dann kämen wir mit einer einzigen Verkehrsregel aus. Die Straßenverkehrsordnung stammt aus dem Jahr 1960. Die ist zwar angepasst worden, aber die Grundideen sind die gleichen. Man regelt immer mehr im Detail und man kommt damit von »selbsterklärend« weg. Die Führerscheinprüfung besteht heute aus 2.500 Fragen. Immer, wenn man den »Schilderwald abholzen« wollte, kam man in Österreich zum Ergebnis, dass man noch mehr Verkehrszeichen aufstellen muss, weil gemäß unseren Regeln einfach noch welche gefehlt haben.

Zum Abschluss: Das Erleben des Bewegens, beispielsweise beim Motoradfahren, ist eigentlich sehr schön. Verkehr ist aber fast immer aggressiv-machender Frust. Warum ist das so?

Die Motivationen muss man unterscheiden – denke ich. Die Autofahrer*innen sitzen meist deshalb nicht in den Öffis, weil damit zu viel Zeit verloren wird oder ein Transportbedürfnis besteht, das sich nur mit Auto bewältigen lässt. Wer entspannt im Auto sitzt, ohne Zeitdruck, empfindet den Verkehr vielleicht gar nicht so. »Es stört dich, was dich stört.« Botendienstfahrer*innen sollte man beispielweise nie böse sein, die verdienen schlecht und müssen sich dem System unter Stress aussetzen. Schön ist ja beim Motorradfahren, wenn man fährt um des Fahrens willen. Der Weg ist das Ziel. Da erlebt man außerhalb der Städte auch so eine Gemeinschaft der Gleichgesinnten, die sich wechselseitig grüßen. Man ist Teil eines sozialen Systems und fühlt sich zugehörig. Ich genieße beim Motorradfahren, dass es mir gelingt, an nichts anderes zu denken. Der Flow entsteht, wenn Anforderung und Können übereinstimmen, dann bist du einfach glücklich! Das ist übrigens nicht ganz ungefährlich, weil im Endorphin-Rausch die Gefahren nicht erkannt werden.

Entspannt sein ist immer wichtig.

Genau, das sollten wir dem kategorischen Imperativ der Verkehrssicherheit noch hinzufügen.

Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch.

Martin Winkelbauer ist gelernter Maschinenbauer und hat vor 28 Jahren beim KFV zuständig für Fahrausbildung und Fahrzeugtechnik begonnen. Diese Themen blieben für ihn bis heute im Forschungsbereich Verkehrssicherheit dominierend und haben sich in unterschiedlichen Spezialgebieten materialisiert, wie etwa Autokindersitze, Ladungssicherung, Fahrerassistenzsysteme und natürlich Motorradsicherheit. Technik zu verstehen und den Menschen die richtige Benutzung näher zu bringen, ist das verbindende Element. Praktische Anwendung fanden und finden Wissen und Erfahrung auch als Fahrtechnikinstruktor, als Gerichtssachverständiger für Unfallrekonstruktion und als Lehrender an einer Fachhochschule.

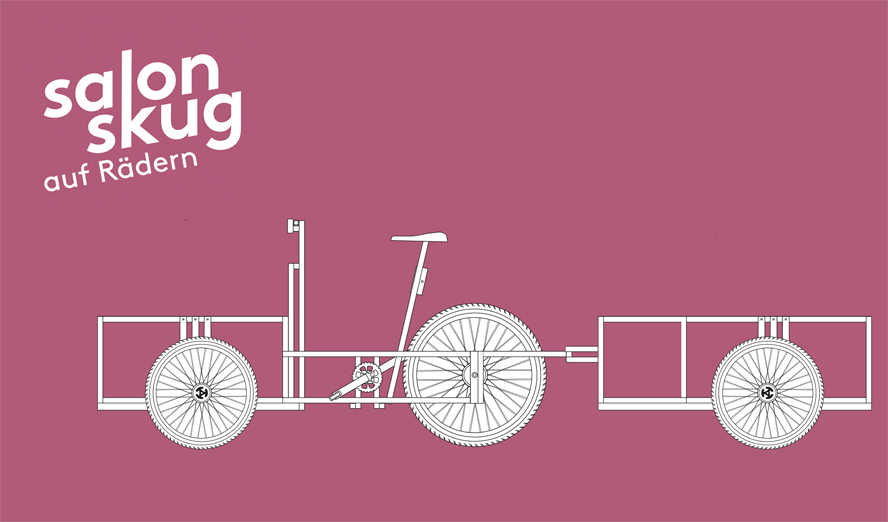

Martin Winkelbauer diskutiert live mit uns beim Salon skug auf Rädern am 25. Juni 2022 beim skug Talk um 18:00 Uhr im Yppenpark, 1160 Wien.

[ii] Sie wurden demoliert.