Es wird ja bereits viel getan in der lebenswertesten Stadt der Welt, Wien. Die Straßenerneuerung hat zuletzt allerdings meist etwas von Sanatorium. Also sofern sie nicht »schiefläuft« und alles fleißig einbetoniert wird, werden gerne Blumenrabatten aufgestellt, weil schön fürs Auge, und auch gern mal ein Bäumchen. Schon mit dem Aufstellen von Bänken und Sitzgelegenheiten tut man sich allerdings schwer, weil ja nie genau vorhersehbar ist, wer sich da niederlassen wird und ob man die da auch will. Die Sommeroase Hasnergasse hat hier einen weitblickenderen Ansatz gewählt. In Zeiten des immer quälenderen Global Warming sollte allen Menschen, insbesondere auch denen, die in kleinen und stickigen Wohnungen leben müssen, der Aufenthalt auf der Straße ermöglicht werden. Die Aktivist*innen wollen nichts »romantisieren«, aber die Begegnung der unterschiedlichen Anwohner*innengruppen hat es in sich. In der Sommeroase könnte zusammenwachsen, was zusammenwohnt und sich vorher kaum kannte.

Das Gebiet rund um die Hasnerstraße ist aufgrund des hohen Versiegelungsgrads und der ansteigenden Temperaturen in den letzten Jahren einer von Wiens Hitze-Hotspots geworden. Bereits 2019 und 2020 wurde die Hasnerstraße zwischen Habichergasse und Haymerlegasse während der Sommermonate als »coole Straße« genutzt. Die von der Stadt aufgestellten Sitzbänke sowie Nebeldusche und Pflanzentröge haben zu einer einladenden »Wohlfühloase« geführt, die von Anwohner*innen intensiv genutzt wurde. Leider wurde das Projekt von der Stadtregierung nicht weitergeführt. Aufgrund des hohen Bedarfs und großen Erfolgs wurde es aber 2021 als Sommergrätzl Hasnerstraße von der Nachbar*innenschaft revitalisiert. Um den Menschen diese kühlende Oase auch 2022 zu ermöglichen, wurde der gemeinnützige Verein O.N.E.16 – Ottakringer Nachbar*innenschafts-Engagement gegründet. Die beiden Aktivist*innen Marlene Wagner und Roderick Martin erzählen im Doppelinterview von ihren Erfahrungen.

skug: Zunächst einmal Gratulation zu eurem Projekt! Das ist wirklich sehr beeindruckend, was ihr in der Hasnerstraße alles aufgezogen habt. Beschreibt einmal kurz den Sommer 2022.

Marlene Wagner: Letztes Frühjahr haben wir parallel zur Organisation der sommerlichen Straßensperre für Autos auf dem Teilabschnitt der Hasnerstraße mit der gemeinsamen Bepflanzung der Baumscheiben begonnen. Das war noch zwischen den geparkten Autos, sollte aber ein erstes Zeichen setzen, dass wir als Nachbar*innenschaft wieder aktiv werden und zum Mitmachen anregen. Es wurde mit lokalen Vereinen genetworkt, wie z. B. mit einer Pflanzentauschbörse beim peppa* Mädchenzentrum, hundert Meter weiter rauf in der Hasnerstraße, ein Antrag bei der LA21 für das Programm Junges Grätzl gestellt, um auch etwas Budget für Aktivitäten mit Künstler*innen zu haben, und viel dem Bezirk und diversen Magistratsabteilungen nachtelefoniert. Auf der offiziellen Eröffnungsfeier am 9. Juli wurden dann gemeinsam zusätzliche Bänke und Sitzmöglichkeiten gebaut, natürlich gab es Musik für die richtige Stimmung, außerdem Essen von Robin Foods, die ja auch in der Nachbar*innenschaft aktiv sind, und einen Infostand vom Mitmach-Supermarkt Mila, ebenfalls ums Eck. Besonders schön fand ich persönlich den mit Mieze Medusa, auch einer Nachbarin, organisierten Poetry-Slam-Workshop. Mit ihr haben wir gemeinsam und kreativ zum Thema Verkehrswende und dem guten Leben für Alle getextet und dann die Reime auf der Straße vorgetragen.

Roderick Martin: Es war bereits der vierte Sommer in Folge, dass dieser kurze Abschnitt der Hasnerstraße für den Autoverkehr gesperrt wurde. Wir haben demnach bereits Vergleichs- und Erfahrungswerte. Wobei gesagt werden muss, dass in den ersten beiden Jahren die Stadt Wien das Projekt als »coole Straße« bespielt hat. Nun sind es eben wir Anrainer*innen, die ohne politische Hausmacht und ohne großes Budget Angebot schaffen wollten. Gerade die Vorbereitungen im Vorfeld, die Besprechungen mit Bezirk und Behörden sowie der Transport von Möbeln waren sehr anstrengend und mehr als einmal stand das Projekt Sommeroase kurz vor dem Aus, bevor es überhaupt begonnen hat. Am Ende haben wir unser Herz in die Hand genommen und es durchgezogen. Darauf können wir stolz sein, denn gerade im vergangenen Sommer gab es besonders viel Partizipation der Anrainer*innen und Veranstaltungen wie Theatervorführungen, Konzerte und Malaktionen. (Nützl malt, theaterwagen etc.) Besonders gut hat mir die Idee gefallen, die Beete um die Bäume (in Wien Baumscheiben genannt) zu bepflanzen. Das Gießen ist zwar anstrengend und noch haben wir nicht überall die perfekt passenden Pflanzen gefunden, doch es macht einfach was her. Die Sommeroase wird vorzeigbar für Menschen, die verweilen oder nur vorbeispazieren.

Das war nicht die erste Intervention und auch schon in den Jahren zuvor habt ihr dort gearbeitet. Was war die Ausgangsidee und was ist eure Motivation?

RM: Der Ausgang war eben eine Aktion der Stadt Wien unter dem Namen »coole Straße«. Nicht nur in der Hasnerstraße, auch in anderen Bezirken wurden Straßenabschnitte während der Sommermonate begrünt und mit Möbeln bespielt, die den Stadtbewohner*innen einen kühlen, schattigen Raum zum Verweilen anboten – ganz ohne Konsumzwang. Ich war ein großer Fan der »coolen Straße« und ziemlich enttäuscht, dass die neue rot-pinke Stadtregierung das Projekt beendete. Meiner Meinung wäre es wichtig, dass gerade eine öffentliche Institution wie die Stadt mit solchen Projekten vorangeht, um aufzuzeigen, was öffentlicher Raum alles sein kann. Einige Ottakringer*innen, darunter ich, wollten sich damit nicht abfinden und haben beschlossen, das Projekt selbst durchzuführen. Denn gerade Ottakring ist ein Ort, wo nicht alle Menschen das Privileg haben, die immer heißer werdenden Sommermonate in gekühlten, schattigen Wohnungen mit Außenjalousien, Klimaanlage und Balkon zu verbringen. Ganz im Gegenteil. Der Bezirk ist dicht verbaut und stark vom Klimawandel in der Stadt betroffen. Hier stöhnen ganz besonders viele Menschen unter der Hitze. Das zeigt auch die Hitzekarte der Stadt Wien. Wir haben deshalb eine Petition gestartet, das war im Frühjahr 2021. Und mit Unterstützung von Stadt und Bezirk hat es geklappt. Über die Monate lernten sich die Anrainer*innen, die sich engagiert haben, immer besser kennen und somit wurde aus der bunten Truppe eine Gemeinschaft. Deshalb war es naheliegend, der Sache einen Namen und eine Form zu geben. Seit Anfang des Jahres 2022 gibt es nun den Verein O.N.E.16 – Ottakringer Nachbar:innenschafts-Engagement offiziell.

MW: Ich würde sagen, es geht uns in erster Linie ums Klima in der Nachbar*innenschaft – ökologisch, aber eben auch sozial. Das Projekt Sommeroase kann als aktives Ausprobieren und Zusammenarbeiten für die Zukunft in der Stadt verstanden werden, als ein gemeinsames Lernen. Es geht darum, Möglichkeiten auszuloten, als Gemeinschaft von Anrainer*innen, bestehenden Vereinen und lokalen Organisationen, aber eben auch mit Bezirksverwaltung und den Magistratsabteilungen der Stadt. Ich denke, es ist im Interesse aller Beteiligten, Wissen durch Beispiele zu generieren. Ohne negativ wirken zu wollen, denke ich, dass Stadt mit den mehrfachen Krisen, deren vermehrte Sichtbarkeit als politisches, ökologisches, soziales und globales Zusammenwirken, nicht mehr als rein von oben geplant, gemanagt und verwaltet verstanden werden kann. Nicht mehr als passiv konsumiertes, selbstverständliches Gut, sondern es bedarf vermehrt alternativer Formen der Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft und Stadt. Mehr Gemeinnützigkeit, nicht Privatisierung. Verantwortung übergeben wie auch übernehmen muss man aber erst lernen und das geht nur gemeinsam. Für die Fragen nach Zugänglichkeit und Nutzung des öffentlichen Raumes bietet die Hasnerstraße mit dem bestehenden Fokus auf Radverkehr und den bereits reichhaltig vorhandenen Bäumen eine gute Grundlage, um Werkzeuge der Stadt auszuprobieren und weiterzudenken. Es braucht positive Inspiration, welche dann vielleicht auch irgendwann über den Sommer hinaus wirksam werden kann, oder an anderen Orten der Stadt.

Bei Aktivismus dieser Art gibt es meist einen Widerspruch. Eigentlich wollt ihr etwas – sagen wir einmal – »Revolutionäres« machen und ein neues Leben auf der Straße ermöglichen. Gleichzeitig ist die Praxis sehr viel Auseinandersetzung mit den kleinteiligen Strukturen der Stadtverwaltung, wo es einfach nur sehr hinderlich ist, wenn ihr wem aufs Fußerl tretet. Wie gelingt euch dieser Spagat?

RM: Tatsächlich ist die Zusammenarbeit mit Stadt, Bezirk und Magistrat herausfordernd. Es war mir überhaupt nicht klar, wie viele Magistrate es für die unterschiedlichsten Agenden gibt, und von allen braucht es am Ende ein OK. Da braucht es manchmal eine große Portion Durchhaltewillen und Ausdauer. Aber ich habe viel gelernt und gehe davon aus, dass sich gewisse Abläufe in Zukunft einspielen werden. Eigentlich alles andere als revolutionär. Eine wichtige Unterstützerin war die Lokale Agenda 21 (LA21) – ein Verein der Stadt zur Förderung von Bürger*innenbeteiligungsprozessen, der uns mit Geld- und Sachleistungen unterstützt hat. Vor allem aber wurden wir von der LA21 beraten und haben das Gefühl bekommen, dass das, was wir machen, wichtig und richtig ist. Das war das Wertvollste.

MW: Aus meiner Sicht ist das Projekt Sommeroase weniger von revolutionärem Denken geprägt, sondern mit dem erlebten, vorhandenen Potenzial entstanden. Wahrscheinlich hat zusätzlich die Pandemie und der Lockdown den Fokus auf die eigene Nachbar*innenschaft und den fehlenden Sozial- und Erholungsraum gerichtet. Bewohner*innen mit durchaus unterschiedlichen Zugängen und Erfahrungswerten zum Thema Stadt haben sich so gefunden. Manche waren schon die Jahre davor aktiv dabei, andere sind erst dazugekommen. Als offene Gruppe haben wir einen Pool an unterschiedlichen Expertisen und Perspektiven. Dabei sind Sozialarbeiter*innen, Künstler*innen, Autofahrer*innen, Eltern, Singlehaushalte, Wohngemeinschaften, Umweltaktivist*innen, Kulturarbeiter*innen, Studierende, Fahrradfahrer*innen, Planer*innen, Bezirksarbeiter*innen usw. Neben dem sichtbar gewordenen Potenzial und Bedarf setzt auch die Neugier Energie frei, da es ja bei Nachbarschaftsprojekten keine bestehenden Regelwerke gibt, aber es besteht ein Vertrauen in die Ressourcen als Gemeinschaft.

Der Stadtraum ist durchzogen von zahlreichen Linien der Zuständigkeit, des Besitzes und der Nutzung. Egal wo ein Projekt wie das eure im Straßenraum interveniert, stoßt ihr auf zuvor meist unsichtbare Claims, denn der Kampf um den Stadtraum ist so alt wie die Stadt selbst. Von den Pflanzungen haben sich Hundebesitzer*innen gestört gefühlt und auch die Straßenreinigung war nicht unbedingt erfreut über die Einfriedungen eurer Aussaaten, weil es ihre Arbeit erschwert. Tragen denn zumindest alle Nachbar*innen das Projekt mit?

RM: Im öffentlichen Raum kommt es zu Begegnungen jeglicher Art und natürlich auch zu Konflikten. Es war uns klar, dass es nicht möglich sein wird, es allen recht zu machen. Es gab auch Gegner*innen des Projekts in der Nachbarschaft. Ich erinnere mich noch an die Monate vor Eröffnung, als immer wieder Informationsaushänge von uns abgerissen und abgeschnitten wurden, Taferl verschwanden und Blumen ausgerissen wurden. Das war natürlich frustrierend, hat sich aber gottseidank gelegt. Ein anderes Thema war die Verkehrssicherheit. Die Hasnerstraße ist sozusagen ein Fahrrad-Highway, der die Vorortelinie mit dem Gürtel verbindet. Im Sommer wird die Straße von tausenden Radler*innen täglich benutzt. Im Jahr 2021 haben wir deshalb Betonwände aufgestellt, um die Fahrradspur von dem Bereich zu trennen, wo beispielsweise Kinder spielen. Das Ergebnis war ein Nebeneinander. Im letzten Jahr wollten wir dezidiert das Miteinander der Verkehrsteilnehmer*innen fördern und siehe da – es hat geklappt. Es gibt genug Platz für alle: für die Radler*innen auf dem Weg zur Arbeit, die spielenden Kinder und auch die Menschen, die sich zum Nachmittagsplausch, zum Lesen oder zum Shisha-Rauchen in der Sommeroase aufhalten. Nicht immer konfliktfrei – aber ganz bestimmt unfallfrei.

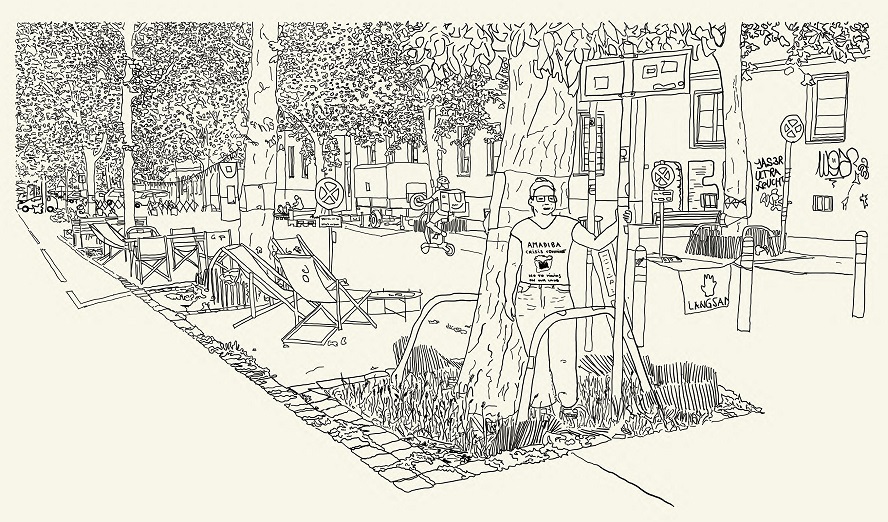

MW: Wie du sagst, wird ja vieles erst durch einen aktiven Eingriff bzw. eine Veränderung, auch in den eigenen Gewohnheiten, sichtbar und spürbar. Auch als Bewohner*innen einer Straße kann man ja nur bis zu einem bestimmten Grad wissen, von wem, wie und wann diese genutzt wird. Wir haben anfangs viel darüber diskutiert, wie wir denn hier überhaupt Besitzansprüche im öffentlichen Raum geltend machen können. Wie und für wen wir das ganze machen, wie divers wir sein sollten und wie wir auch andere Nachbar*innen, besonders hier in der sprachlichen und kulturellen Vielfalt Ottakrings, besser einbeziehen können. Fragen der Gentrifizierung spielen bei Wünschen der Aufwertung ja immer eine große Rolle. Begegnungen und Austausch sind nun mal nicht planbar, aber Räume, in denen diese passieren können, und dies bedingt gewisse Reibungen, wovor die Parteipolitik leider zu oft Angst hat. Auch O.N.E.16 ist sich ja nicht immer einig, aber ohne das jetzt zu sehr zu romantisieren, sitzt in der Sommeroase Hasnerstraße auf einer Bank das alteingesessene Ottakringer Pärchen und daneben trifft sich täglich eine Gruppe Frauen mit Hijab zum Tee, einfach weil viele Wohnungen klein und heiß sind und die Parks der Umgebung nicht genügend Kapazitäten haben. Kinder malen mit Straßenkreide die Straße an, markieren ihren Platz und sorgen somit dafür, dass die Fahrradfahrer*innen langsamer fahren. An der von der Stadt Wien bereitgestellten mobilen Brunnhilde (Trinkbrunnen der Stadt Wien) trinken ständig die Fahrradbot*innen und Essenszusteller*innen und erholen sich zumindest kurz im Schatten der Kastanienbäume.

Ihr habt ja unter anderem, wie die US-Konzeptkünstlerin Agnes Denes auch, Weizen ausgesät? Welche Rolle spielen Kunst, künstlerische Interventionen, Kultur, Programmierung in der Arbeit auf der Straße?

RM: Wir haben uns entschieden, Kunst und Kultur ganz ins Zentrum unseres Handelns zu stellen. Denn Kunst im öffentlichen Raum stärkt die Identität eines Grätzls und lädt die Menschen zur aktiven Partizipation und kreativen Auseinandersetzung zu gesellschaftlichen Themen ein. Wir hatten auch das Glück, Kunstschaffende im Team von O.N.E.16 zu haben, die sich einbringen wollten. Somit wurde die Sommeroase zeitweise zur Bühne, zum Atelier und sogar zum Acker und zur Blumenwiese. Die Hasnerstraße als duftendes, buntes, kreatives und essbares Grätzl ist noch Utopie. Dem näher zu kommen, ist das Ziel.

MW: Ich denke, es ist bei so einem Projekt wichtig, dass sich jede*r auch mit eigenen Interessen einbringen kann. Für mich ergab sich mit der Einladung des Vereins agri_culture, der am Zukunftshof in Rothneusiedl tolle Arbeit leistet, die Möglichkeit, Fragen und Zugänge zu Land und Boden, Gemeinschaft und Arbeit über die Rahmung als Kunstprojekt zu reflektieren. Zu dem vom Künstler Johannes Wiener gepflanzten Weizenfeld und im Rahmen der Wienwoche kuratierten Programm von Lorena Tabares Salamanca am Zukunftshof entstand in der Sommeroase der Hasnerstraße das so titulierte »para-site*«. Die verbundene Nebenstelle und eben eine Baumscheibe, auf der wir dann auch Weizen angebaut haben. Kunst bzw. künstlerische Praxen sind wichtige Anregungen und bieten eine Möglichkeit, kritisch in Austausch zu treten, Verbindungen und Grenzen bzw. den eigenen Verstrickungen durch Aneignungsprozesse nachzuspüren. Es war spannend, Taktiken und Strategien zwischen dem Entwicklungsgebiet am Stadtrand, also einem Ort, wo landwirtschaftliche Flächen und Freiraum verbaut werden sollen, und dem dicht bebauten Revitalisierungsgebiet im traditionellen Arbeiter*innenwohn- und Industriebezirk, wo wir um Grünraum ringen, zu diskutieren.

Man hat euch wegen eurer Arbeit zu »HoodHeros« ernannt. Das hast du, Marlene, etwas unpassend gefunden, warum? Und dann sagt vielleicht noch abschließend, wie die konkrete Zukunft für den nächsten Sommer aussehen …

RM: Wir freuen uns natürlich über positive Berichterstattung und die Bezeichnung »HoodHeroes« – also Nachbarschaftsheld*innen – ist schmeichelhaft und ich habe diese Auszeichnung schmunzelnd zur Kenntnis genommen. Allgemein ist es super, wenn Medien und andere Initiativen auf uns aufmerksam werden. Unser Ziel ist es, möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, öffentlichen Raum und vor allem die Straße neu zu denken und diese Menschen zur aktiven Gestaltung dieser Orte anzuregen. Wir betreiben auch einen Instagram– und Facebook-Kanal unter dem Namen »Hasnerstraße Sommeroase« und freuen uns über den Austausch. Im Winter war es etwas still natürlich. Dennoch gab es offene Treffen für alle Interessierten im Derwisch am Lerchenfelder Gürtel. Es wird 2023 auch weiter gegossen und gepflanzt und wir hoffen, dass die Radfahrer*inne ihren Platz behalten.

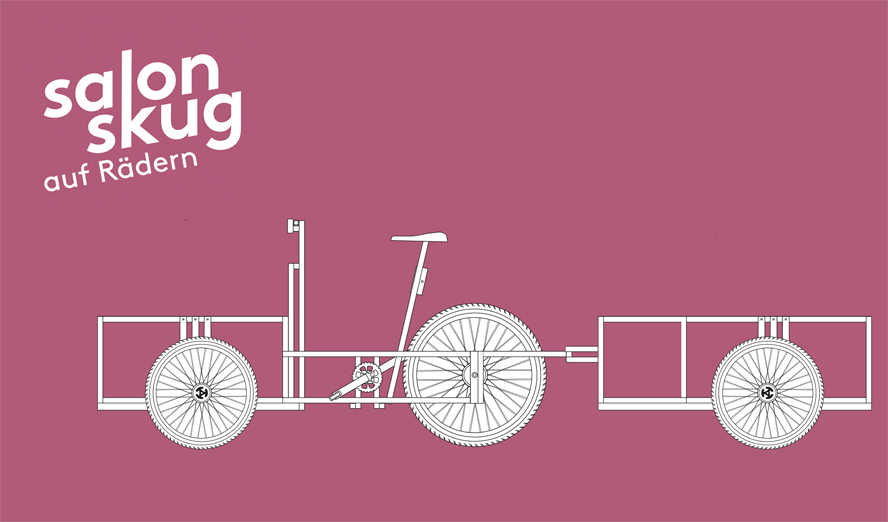

MW: Natürlich freuen wir uns sehr, wenn über unsere unbezahlte Sorgearbeit in der Stadt berichtet wird. Anerkennung gibt Kraft, weiterzumachen, und hilft, sich mit möglichen Unterstützer*innen und Mitstreiter*innen zu vernetzen. Was ich aber, neben zu revolutionären Tönen, auch an der Bezeichnung als Held*innen mit Superkräften etwas schwierig finde, ist, dass wir eben keine besonderen Superkräfte haben oder brauchen sollten, um eine lebenswerte Stadt einzufordern. Es kann doch nicht sein, dass der kühlste Ort mit Baumbestand ganz den Autos überlassen wird, die 98 % ihrer Zeit nur dort stehen, die urbanen Hitzeinseln kühlen sich nicht von alleine ab. Ich hoffe, dass weder uns noch den Bezirk der Mut verlässt, auf weiterhin gute Zusammenarbeit und Unterstützung durch die LA21 und die Magistratsabteilungen. In jedem Fall würden wir uns sehr freuen, in einem der nächsten Sommer einmal den Salon skug zu uns in die Sommeroase Hasnerstraße einzuladen, um weiter zu diskutieren! Aber jetzt sehen wir uns ja erst mal im Zweiten zum Straßenfest.

Marlene Wagner – Architekturschaffende, Lehrende und Forschende mit langjähriger Erfahrung in transnationalen und transdisziplinären Architekturprojekten, Bildungs- und Entwicklungsarbeit. Im Projekt Hasnerstraße Sommeroase in erster Linie eine Nachbarin und Mitglied des Vereins O.N.E.16.

Roderick Martin – Angestellt in der Kunstvermittlung eines großen Bundesmuseums und selbstständiger Tourguide und Stadtvermittler in Wien. Im Verein O.N.E.16 Funktion des Kassiers und daher für die Finanzen zuständig, in der Sommeroase besonders für die Begrünung.

Die beiden trifft man live am Straßenfest »Wir sind der Verkehr« am 10. Juni 2023.