Wien wächst. Das ist zunächst kein Fehler. Wer lebt nicht lieber in einer Stadt, in die viele hinzuziehen wollen, als in einer, die schrumpft? Detroit gefällig? – Nein, lieber nicht. Als Kind einer kleinen Großstadt oder großen Kleinstadt (je nachdem), gibt es eine unverbrüchliche und etwas naive Zuneigung zu Hochhäusern und U-Bahnlinien. Hoch hinaus und tief unter die Erde, so soll Großstadt sein! Baut nur neue Linien und Skyscraper, denn gerade in diesen Zweckbauwerken scheint sich eine Stadt als »groß« und »bedeutsam« zu generieren. Außerdem gibt es diese kindliche Freude an Änderungen im Stadtbild. Baukräne sind immer ein kleines Glücksversprechen. Wie wird die Stadt aussehen und sich anfühlen, wenn die neuen Gebäude in der Silhouette prangen? Nur sollte man den Landmarks besser nicht zu nahe kommen. Sie haben zuverlässig gewisse unschöne Seiten.

Die dunkle Seite der Landmark

Landmark-Architektur hat immer eine Auslage, in der sich die Gebäude selbst inszenieren, und zugleich eine Hinterseite, die baulich nicht ausformuliert wurde. Konkret: Ein Charakteristikum der Investorenarchitektur (aka Oligarchitektur) ist die verpisste Ecke. An einer Stelle sind die Gebäude zuverlässig dunkel und abweisend. Es ist meist jener Bereich, an dem das Gebäude »beschickt wird«. Die Zufahrt zur Tief- oder Hochgarage kann kein Angebot an Passant*innen machen. Hier zeigt sich eine der Auswirkungen der geheimen Herrschaft des Autos. Letztlich muss in den Neubauten Platz für die Fahrzeuge und deren Wege geschaffen werden. Der Trick einer »schnuckeligen Altstadt« liegt genau darin, dass sie nie für Autos gebaut wurde. Weil aber die Autos den Krieg gewonnen haben, stehen heute die hübschen Innenstädte leer.

Wie die Zukunft des Lebens innerhalb von Verkehrswegen aussieht, kann sehr gut im Neubauareal Landstraße beobachtet werden, in das sich der nächste Salon reinsetzt. Übrigens ist hier, wie überall, die Welt nicht schwarz und weiß, sondern betongrau. Dies ist bekanntlich die Farbe der verbauten Widersprüche. Das Streben der Architekt*innen und der »Immobilienentwickler*innen« darf zunächst durchaus als aufrichtig betrachtet werden – mögen sie auch von Ego und Investor*inneninteressen geplagt sein. Sie wollen schöne und angenehme Lebensräume für Menschen schaffen. Und immer wieder zeigt sich, wie schwer dies ist. Es müssen die Interessen großen Kapitals über jene des kleinen und wuseligen Arbeitslebens gestellt werden. Ersteres wird poliert, letzteres verbannt. Am Ende frisst dann die Einöde den Ort.

Sicherlich, alle wollen sinnvollen Raum schaffen, wollen »Leben und Arbeit verbinden«. Tatsächlich sind Hochhäuser gut, weil sie in vielen Beziehungen ökologisch sinnvoll sind, indem sich viele Menschen eine Infrastruktur teilen können. Von den gemeinsamen Steigleitungen bis hin zur geteilten Wärmedämmung, weil die Abwärme aus der einen Wohnung nicht den Kosmos, sondern die Nachbar*innen wärmt. Das ist sicher besser als eine Reihenhaussiedlung. Auch kann der Blick aus dem 30. Stock »Wagemut« verleihen, wie es sich ein gewisser Walter Benjamin einmal vom zukünftigen Wohnen erwartet hat. Zur Verdichtung durch die Bebauung gesellt sich der effizientere Verkehr. Der U-Bahnbau in Wien ist doch einfach herrlich. Die Stadt wird großstädtischer, wilder und demokratischer. Jede*r kann sich überall wie ein Projektil hin schießen lassen. Der Soziologe Eugen Rosenstock-Huessy meinte, der »Himmel auf Erden« sei leicht zu erreichen: Alle haben eine Gesundheitsversicherung und es gibt ein gutes Bahnnetz, mit dem jeder Ort günstig zu erreichen ist. Prima.

Unser Panel

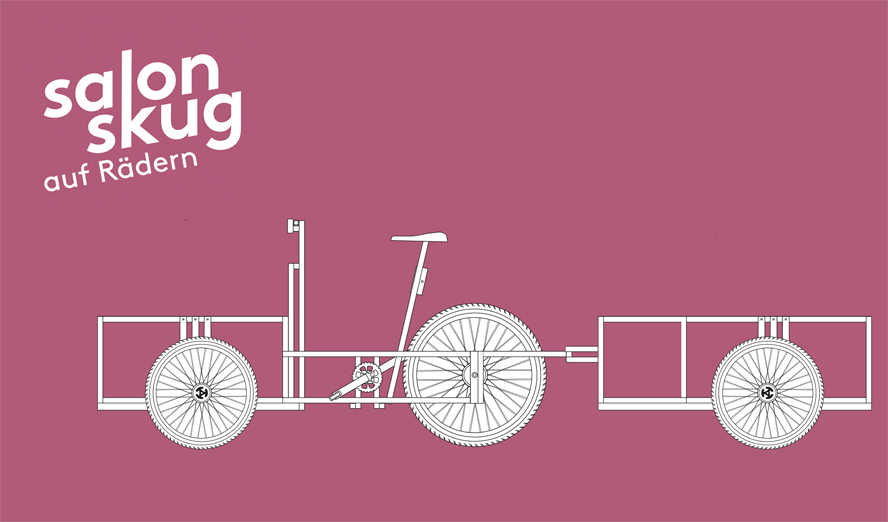

Und doch kommt nicht die richtige Stimmung auf. Lassen sich gesellschaftliche Probleme mit Bauen lösen? Können wir uns die urkapitalistische Problemlösung »alles dauernd wegreißen und neu bauen« auf Dauer leisten? Wird nicht längst schon der Sand knapp und liegt im Beton nicht eine der größten Umweltsorgen verborgen, weil dieser Stoff mehr Energie frisst als aller Transport? Wird am Ende nur behauptet, man wolle soziale Errungenschaften durch besseren Nahverkehr und mehr Wohnraum erreichen? Bedient dies nicht immer vornehmlich die Interessen eines kleinen Kreises? Die großen Vermögen stehen unter Investitionszwang und sie lieben es, ihre Moneten in Betongold zu gießen. Dabei wird die Stadt mit Linien durchzogen, die fein, aber doch, den Besitz vom Plebs zu trennen trachten. Es liegt hierbei nicht überall böser Wille verborgen. Manchmal wird sich die Schlinge auch unbewusst um den Hals gelegt, wenn etwa die neuen Bauten eine solche Fülle an durchdachten und effizient durchgeplanten Elementen aufweisen, dass das Publikum sich den gerade nicht ausdefinierten »Altbau « wünscht. Gerade die Plätze zwischen den Neubauten versagen zuverlässig, wie uns der Ort des kommenden Salon skug auf Rädern belegt. Viele Ideen, viele Treppe und viele Plateaus, aber alle Menschen gehen nur dran vorbei. Grund genug, die Widersprüche des neuen Stadtraums einmal zu ergründen.

In der Expert*innenrunde dürfen wir den Historiker und Künstler Tomash Schoiswohl begrüßen, der zu einem anderen Verkehrsknoten Wiens geforscht hat, dem Matzleinsdorfer Platz. Hier zeigt sich sehr schön, was Stadtentwicklung auch ist: Bäume umhauen, Kleingewerbetreibende vergraulen und die Mieten raufsetzen. Ursprünglich sollte unser Salon auch dort stattfinden, nur ist der Platz nicht nur ein klassischer Wiener Unort, sondern im Moment tatsächlich de facto verschwunden, weil Bagger dort ein Loch bohren. Schoiswohl beobachtet genau, wer, wie und wo die Stadt baut (und damit verdient) und hat die Initiative matz*ag gegründet.

Die Urbanistin und Künstlerin Theresa Schütz forschte an Universitäten in Wien, Basel und Berlin zur Politik des öffentlichen Raums. Mittels transdisziplinärer Projekte setzt sie sich seit vielen Jahren mit öffentlichen Räumen auseinander. Dank ihrer Aktionsforschung und einem aufrichtigen Blick auf das, was »Zukunftsfähigkeit« sein könnte, ist sie ein lebendiger Wissensquell dafür, was Orte zu lebbaren Orten machen kann.

Ein Spaziergang zum Salon

Um zu zeigen, wovon wir überhaupt reden, hier nun ein bebilderter Spaziergang vom Wiener Prater im 2. Bezirk hinüber in das Neubau-Cluster des 3. Bezirks. (Gehfaule kommen aber auch per U-Bahn zum Salon: Einfach den Vorderausgang der U3 Erdberg nutzen und über die unten zu sehende »Bim-Brücke« direkt in den Innenhof der Erdbergstraße 202 flannieren.)

Der Spaziergang beginnt am Donaukanal, an dem die Investor*innen der Stadt eine Wand aufgestellt haben. Eingebettet zwischen zwei der verkehrsreichsten Einfallsstraßen Wiens und ausgerüstet mit einer U-Bahnstation, soll der angepriesene Reiz der Wohn- und Geschäftsgebäude darin liegen, dass man leicht wegkommt. Aufs Dach wurden zwei Bäume gehievt, um eine Kontinuität zum bewaldeten Prater am anderen Kanalufer anzudeuten.

»Wo wir uns finden, wohl unter Linden«. Etwas stocksteif genießen die Endverbraucher*innen ihr neues Leben auf der Terrasse. Sie haben Aussicht auf jene Stadt, in die hinabzusteigen sie nicht mehr gezwungen sind. Die Natur wird den Kampf gegen die Plakatwand gewinnen, aber nicht jenen gegen den Beton.

Wien baut sich seine erste Straßenschlucht. Bislang waren Hochhäuser weitgehend Solitäre (Millennium Tower) oder Ensembles (Uno-City/Wienerberg). Hier waren die Hochhäuser als ein nicht wirklich notwendiges Geprotze konzipiert, denn niemand »muss« in Wien hoch hinaus. In Erdberg wird jetzt ein erstes Gässlein zur Schlucht. Anders als in NYC wird der Sidewalk allerdings grabenstill bleiben, denn auch mit großem verbautem Volumen stellt sich – seltsamerweise – nie Stadtleben ein.

»TownTown« wurde das Neubauareal (aka Cluster) neben unserem Salon-Hinterhof getauft. Das Konzept lautete »Design Your Own Company-Building«. Der Einladung zum Mitmachtheater ist anscheinend kein*e Investor*in gefolgt. Die Stadt schickte eigene Institutionen, um dem Leerstand zuvorzukommen.

»We built this city on broken hearts«. Im Sonnenlicht fahren die LKWs über die Stadt hinweg. Unten in Schatten und Feinstaub gehen jene, die die falsche Abfahrt im Leben genommen haben. Wer immer auf die Idee kam, Hochhäuser unmittelbar neben Autobahnen zu bauen, verband das Folgerichtige: Jenes Betonband, das das Land verschnürt, führt von Landmark zu Landmark.

So sieht der Wirtschaftsweg der Großstadt aus. Der Zwischenraum, den Autobahn und Parkhaus lassen, erlaubt es den Menschen, sich zu ihren Aufgaben zu schleichen, die der Erhaltung des großen Apparates dienen. Wohl denen, die hier nichts zu tun haben. Und doch, den Schlüssel zum verborgenen Verlies zu besitzen, hat immer einen gewissen poetischen Reiz.

Wer genau hinschaut, erkennt, dass das Hochhaus seinen glänzenden Sockel über einem anderen, älteren Gebäude errichtet hat. So geht Hochstapelbau. Einfach noch eines obendrauf. Davor im Schatten jener Würstelstand, der am Salon gegrillte Stärkung liefert.

Faszinierend, so sieht Architektur aus, die lediglich Punkte miteinander verbinden will. Praktisch. Ein Rest von Kunstwille hat zum Abkanten der Ecken geführt, damit das Auge diese staubige Pille leichter schlucken kann. Der Überweg im Gewand einer Straßenbahn wird nur wenige Betrachter*innen täuschen oder faszinieren. Der gewisse Schick des Entwurfs liegt darin, dass alles ewig in Auf- oder Abbau befindlich zu sein scheint.

»This chamber of so many doors«. Die Passage ist das Grundphänomen der modernen Großstadt. Immer bewegen wir uns in Städten durch etwas hindurch und gelangen in den nächsten Hinterhof. Hier sind sogar unzählige Türen in die Wand eingelassen, die sich sicherlich nicht den Besucher*innen des Salons öffnen werden. Der Blick auf jenen Ort, der zum Vorbeigehen gemacht war, aber schon.

Willkommen! Hier ruhen die wahren Herrscher*innen der City. Das Bürogebäude in Erdberg ist ein Anbau der Park-and-Ride-Anlage, die hunderten Autos Warteraum ist. Das Blech muss gestapelt werden, bevor es sich am Abend über die Einfahrten Niederösterreichs verteilt. Ein Parkhaus ist ein Haus, das alle brauchen und niemand mag. Es ist der ewig eingesaute Betonklotz, der den mühsam erarbeiteten Blechschatz schützt.

»Welcome to the machine«. Wir sind da, der Innenhof des Bürogebäudes der auf verschieden Plateaus (tausend sind es nicht) Raum gibt für den Salon. Rund um uns herum wurde und wird eine neue Stadt gebaut, mit vielen zusätzlichen Verkehrswegen, Arbeits- und Schlafräumen. Heiner Müller hielt diese Art Wohnbauten einst für »Fickzellen mit Zentralheizung«. Eine historische überkommene Schmähung, denn die Kabinen sind heute vornehmlich Zugang zum Internet. Aus dem Fenster braucht keine*r mehr zu schauen.