»Wir Juden dürfen nur eine bestimmte Zeit trauern, dann muss man wieder leben und fröhlich sein«, erklärt Roman Grinberg am Telefon. Die Frage war, warum er in seinem Konzert beim Afrika Shoah Memory Festival drei Lieder mit dem Titel »Frejlech« (Anm.: Jiddisch für»fröhlich«) brachte, obwohl es doch eigentlich ein Gedenkfestival sein sollte? Grinberg forderte die Zuschauer sogar auf, mitzu- klatschen. Erstaunlich. Selbst zur Shoah darf man nicht länger trauern? »Nein, auch wenn wir des Holocausts gedenken, gibt es eine bestimmte Zeit der Trauer und dann muss man wieder leben, dem Leben zugeneigt sein. Dieses Leben ist schließlich das einzige, das wir haben. Wir leben für das Leben und nicht für das Paradies nach dem Tod. Das Paradies ist bei uns eine ganz andere Geschichte. Ja, das Judentum besitzt eine Religion mit sehr viel praktischen Aspekten«, meint er.

Das Bild wird mir bleiben: Roman, der schlaue jüdische Auswanderer aus Moldawien, der nicht nach Amerika emigrieren wollte (seine Eltern und er gaben die Greencard zurück), der aufmunternd ins Publikum blickt: Schaut Leute, die Trauer ist vorbei, amüsiert euch wieder. Macht mit, nehmt teil am Leben, beeilt euch und lebt wirklich!

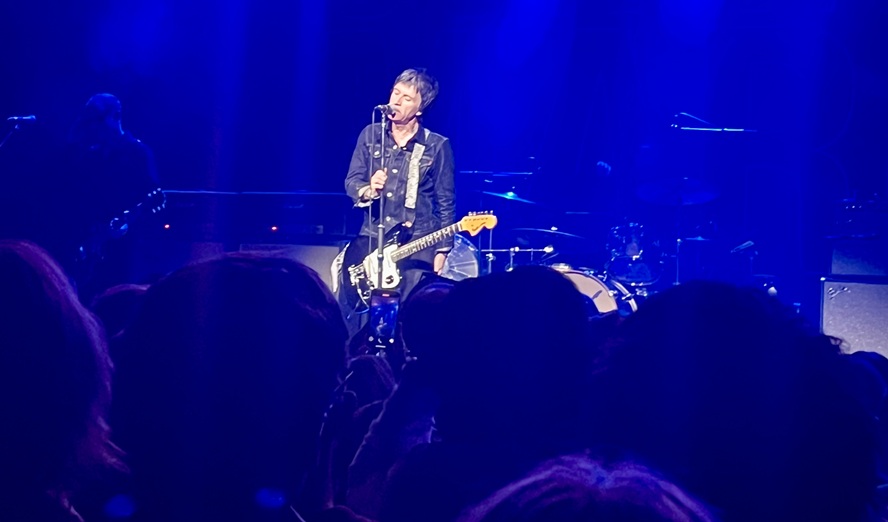

Beim Konzert – Roman Grinberg, Sasha Danilov und Jon Sass waren die letzte Band am zweiten Festivalabend – saß der riesige Jon Sass mit seiner Tuba dem Klarinettisten zugewandt. Und beinahe auf seinem Schoß, immer horchend, was die Klarinette an Melodiebögen produzierte, was den zu- meist gefassten Danilov auf seinem Barhocker zum Lächeln brachte. Sehr schöne Melodien, die tief klingende Tuba, die Klarinette ein bis zwei Stockwerke oben drüber. Grinberg spielte am elektro- nischen Klavier dazu, da das fluc keinen Flügel besitzt. Eine Gruppe junger Frauen tanzte fröhlich, verrenkte und verneigte sich vor der Bühne, spielerisch und leicht. Sie brachten eine feine, lockere Atmosphäre in das schön beleuchtete fluc, durch dessen Glasdach die obere Hälfte vom nächtlich strahlenden Riesenrad »reinschaut«.

Schreiende Seele und Erinnerungstänze

Der erste Abend des Festivals war vergleichsweise heftig gewesen. Er begann zwar gemächlich mit den äthiopischen Tänzerinnen Bisrat Melaku-Wolde und Netsanet Girma, die extra für das Festival die Tänze der äthiopischen Juden, der Falasha, einstudiert hatten und diese ebenso leb- wie ernsthaft aufführten. Für den in Oslo lebenden Sänger Endale Getaneh, der aus familiären Gründen nicht nach Wien fliegen konnte, war Desta Alemu von der Österreichisch Äthiopischen Gesellschaft eingesprun- gen. Statt Falasha-Liedern, die »Memories« genannt werden, waren nun Erzählungen über die Juden Äthiopiens zu hören. Angefangen von der Königin von Saba bis zur Auswanderung der äthiopischen Juden nach Israel in den 1980er Jahren.

Alemus Interpretation wich von der israelischen Version einer Rettungsaktion durch eine Luftbrücke ab, er sprach sogar von einer »Entführung«. Shimon Perez hatte 1984 und 1985 aus den Flüchtlings- lagern im Sudan 7000 Falasha nach Israel einfliegen lassen, nachdem ungefähr 4000 äthiopische Juden auf dem langen Fußmarsch in den Sudan durch Krieg und Hunger umgekommen waren. Es war interessant, einmal eine äthiopische Meinung zu hören, die aber auch nicht der offiziellen Version der Auswanderung entsprechen muss. Der Vortrag des mit weißem Hut und Anzug auftretenden Alemu geriet zur spannenden Performance, begleitet von Bisrat Melaku-Wolde auf der äthiopischen Leier (einem traditionellen Instrument, das sich ebenfalls Krar nennt).

Beinahe unglaublich war die Präsenz der Sängerin Linda Sharrock im nächsten Act. Für manche waren die Schreie schwer auszuhalten. Viele hingegen fanden die afroamerikanischen Sängerin großartig. Sharrock hatte schon in Vorgesprächen angekündigt, nicht nur das Nationalsozialismus-Trauma, sondern auch persönliche Traumata auf diese Weise auszudrücken, Leid öffentlich zu machen, sich von der Seele zu schreien. Sharrocks Vokalattacken klangen aber nicht wirklich nach Leid sondern mehr nach Protest. Ihre kräftigen Rufe und ihr energetisches Brüllen sorgten mit den spontan erzeugten Sounds der Elektronikerin Zahra Mani und E-Violinistin Mia Zabelka, die familiär vom Holocaust betroffenen ist, für einen mächtigen Drive. Eine äußerst starke Performance der Improvi- sationskunst, die vielen Besuchern nachhaltig in Erinnerung bleibt.

Knallrote Krar und Zauberin

Am zweiten Festivaltag erschien Mamadou Diabate viel zu früh, eifrig baute er sein Balafon auf und wartete freudig auf seine Mitspielerin JUUN, die noch vor kurzem eine Kammeroper zu drei »Judith«- Figuren im Tanzquartier Wien realisierte. Gleich einer Zauberin, voll konzentriert, erzeugte JUUN eigenwillige Geräusche und Klänge auf ihren selbst gebauten »Piano Guts«. Mamadou spitzte die Ohren, folgte ihr aufmerksam, auf seinem Balafon improvisierend. Eine instrumentale, magische Interpretation des Afrika Shoah-Themas. »Das ist Zuhörmusik«: Diabate forderte zweimal die Zuschauer auf, sich zu konzentrieren und ruhig zu bleiben. Riskant schien diese Kombination von atonalen mit melodischem Instrumentarium, doch schienen die beiden völlig aufeinander eingespielt zu sein, obwohl sie anlässlich des Festivals erstmals live aufeinandertrafen.

Vorher hatte Gere Teklay, ein Flüchtling aus Eritrea, leider etwas verkühlt, gesungen. Teklay selbst wurde an der Grenze zum Sudan geboren, wohin seine Mutter geflüchtet war. Vor einigen Jahren ist er selbst über das Mittelmeer nach Österreich emigriert. Zu seinem Gesang spielte Okbay Abadi auf einer knallroten Krar, einem eher eintönigen aber lautstarken Zupfinstrument aus Holz, auf dem man Melodie und Rhythmus zugleich spielen kann. Seine Krar hatte das Kraftbündel (er tanzte nach dem Konzert noch bis in den frühen Morgen) in Tel Aviv gekauft, wo sein Bruder lebt. Schade, dass man die Texte der alten Lieder, u. a. aus Eritreas italienischer Kolonialzeit (1890-1941), nicht verstehen konnte.

Riesenrad, Oud und Insaniya

Der erste Festival-Tag verlief auch deswegen heftig, weil Stargast Ravid Kahalani aus der yemen- itischen Community in Israel nach einer Taxifahrt im Wiener Prater verloren gegangen war. »No street names, no cars … It seems to be a lunapark«, sagte Kahalani am israelischen Handy auf die Frage, wo er sei, und ging brav in seinen spitzen Krokodillederschuhen Richtung Riesenrad, wo wir ihn Gott sei Dank wieder fanden.

Keine fünf Minuten später war Kahalani auf der Bühne, und sofort voll konzentriert. In Interaktion mit Maria Petrova, Didi Kern und Franz Hautzinger, mit denen er am Nachmittag einige Stücke geprobt hatte. Laut Ravid war es das erste Mal, dass er ohne seine Band Yemenblues auftrat und sich auf andere Musiker einließ! Insaniya! – Menschlichkeit! Maria Petrova liebte den Style auf ihren Trommeln, Didi Kern schaute hingegen etwas verzweifelt, brachte aber ebenfalls Speed ein, und wirklich groß- artig amüsierte sich Franz Hautzinger auf der Trompete. Ravid handwerkte auf seinem seltsamen Bass, den ihm ein Argentinier aus Holz gebaut hat – nach dem Vorbild einer Oud, der arabischen Kurzhalslaute, aber elektrisch. Auf diesem Unikat realisierte er flottest seine yemenitischen, jüdisch-arabischen Lieder in neuer Besetzung.

»Look at the people with blood / Of their children on their hand / Looking for more revenge / You can never kill to create good / But you can change life with passion. Humanity is soul like language/ Humanity is love and peace. Insaniya!« (Aus: Yemen Blues: »Insaniya – Humanity«, Inzima Publishing 2015, produziert von Bill Laswell.)

AFRIKA SHOAH MEMORY FESTIVAL – FOTOSTRECKE

Bisrat Melaku-Wolde/Nahom/Netsanet Girma © Heiko Kilian Kupries

Gere Teklay/Okbay Abadi © Heiko Kilian Kupries

Roman Grinberg/Sasha Danilov/Jon Sass © Heiko Kilian Kupries

Mia Zabelka/Linda Sharrock/Zahra Mani © Heiko Kilian Kupries

Mamadou Diabate/JUUN © Heiko Kilian Kupries

Ravid Kahalani/Franz Hautzinger © Heiko Kilian Kupries

Bisrat Melaku-Wolde/Desta Alemu © Heiko Kilian Kupries

Linda Sharrock/Zahra Mani © Heiko Kilian Kupries

Maria Petrova/Ravid Kahalani © Heiko Kilian Kupries