Raus aus dem Asphalt hier, Ideenwettbewerb da, Wiener Klimateam jetzt auch in deinem Grätzl. Man möchte fast meinen, in Wien bliebe kein Stein auf dem anderen. Zumindest dann, wenn es darum geht, möglichst vieles versteinert zu halten. Wien ist eine der europäischen Städte, die sich unter dem voranschreitenden Klimawandel am stärksten erhitzen wird und erhitzt. Die Stadt lechzt nach Freiraum und Abkühlung. Eine naheliegende Lösung dafür: Entsiegelung von Asphaltflächen und Erhöhung des Grünraumanteils.

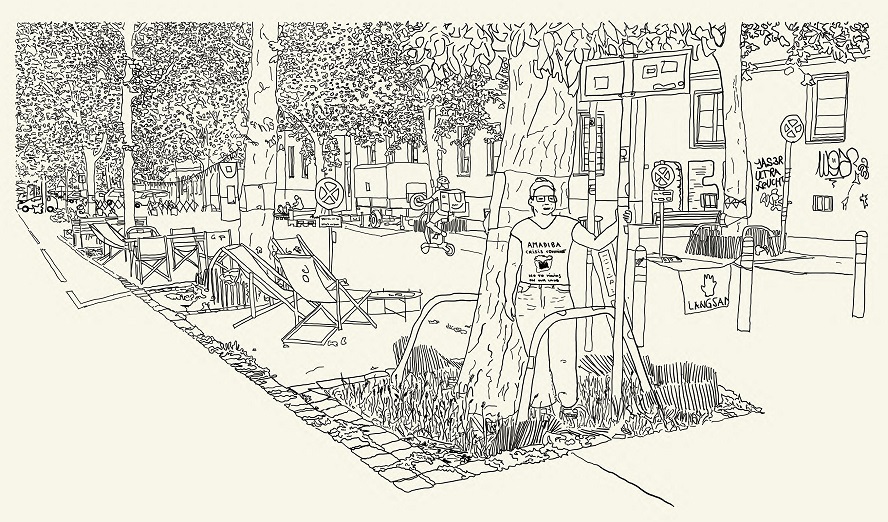

Die Wiener Sukzession setzt mit einem transdisziplinären Forschungsprojekt genau da an: Wie kann mit künstlerischen, wissenschaftlichen und letzten Endes auch politischen Mitteln Bewusstsein für die Alternativen geschaffen werden, die durch die Löcher und Spalten in der sonst so glatten Asphaltoberfläche unserer öffentlichen Räume durchscheinen. Rainer Stummer (ehemals »Platz für Wien«, nunmehr »Wir machen Wien«) hat sich anlässlich des skug Straßenfests am 10. Juni 2023 mit drei Mitgliedern der Wiener Sukzession für ein ausführliches Gespräch über die Stolpersteine am Weg zur Begrünung getroffen.

skug: Stellt euch mal vor – wer seid ihr und was ist eure jeweilige Rolle in Bezug zur Wiener Sukzession?

AB: Mein Name ist Alfons Bauernfeind. Ich bin Soziologe und Musikschaffender. Ich bin Vorstand und Mitbegründer des Instituts für Partizipative Sozialforschung. Hier sind wir spezialisiert auf soziale Wirkungsmessung, soziale Wirkungsanalysen und begleiten viele sozial-innovative Projekte. Partizipative Sozialforschung als Leitgedanke meint: In der traditionellen konventionellen Forschung leiten sich die Forschungsfragen üblicherweise ausschließlich aus der Forschungsliteratur ab. Uns ist wichtig, die Betroffenenperspektive stark einzubeziehen und das auch schon bei der Forschungsthemafindung, der Forschungsmethodik bzw. bei den Forschungsfragen und im gesamten Prozess mitzudenken. Meine Rolle im Sukzessionsprojekt ist einerseits, sozialwissenschaftlich begleitend dabei zu sein. Gleichzeitig wird es aus bestimmten Gründen, zu denen wir nachher noch kommen werden, einen Switch in meiner Rolle im Projekt geben, wo ich dann auch künstlerisch im Projekt aktiv werde.

CF: Mein Name ist Cordula Fötsch. Ich bin ursprünglich Agrarwissenschaftlerin, bin jetzt seit zehn Jahren beim Verein Gartenpolylog aktiv. Wir beschäftigen uns mit gemeinschaftlichem Gärtnern, Landwirtschaften, Begrünen und machen auch Netzwerkarbeit, initiieren und forschen zu Gemeinschaftsgärten und machen Bildungsangebote zu diesem Themenfeld. Für uns ist natürlich die Beteiligung von Menschen in Begrünungsprozessen und in Stadtgestaltungsprozessen ganz wesentlich. Und so sind wir auch in die Sukzession gekommen.

KD: Karl Michael Drohsel mein Name. Ich bin von der Ausbildung Stadt- und Regionalplaner und hab mich recht früh im Studium schon mit Partizipation beschäftigt, weil mich das sehr gestört hat, wie das damals in Berlin – wo ich studiert hab – und in Deutschland generell gehandhabt worden ist. Auch aus einer Kritik an der Stadtplanung, die ja von vielen Studierenden und Lehrenden als Anordnung und Herumschieben von Objekten definiert wird und nicht so sehr als das, was diese Objekte auslösen, was um die Objekte herum passiert. Meine Auseinandersetzung mit der Partizipation war und ist vor allem spielerisch, und das ist der Link zu dem Projekt. Ich kooperiere sehr eng mit SoHo in Ottakring und habe im Sandleitenhof einen Verein für kulturelle und soziale Stadtentwicklung gegründet: das Produktionskollektiv Wien. Unser Fokus liegt darauf, Menschen mit reinzubringen in Prozesse, an denen sie normalerweise nicht teilnehmen, weil es oftmals auch nicht so sehr gewünscht ist. Mit diesem Anspruch ergänze ich das Projektteam.

AB: Vielleicht nur kurz ein paar Sätze noch zu den weiteren Partner*innen, die im Konsortium sind. Es ist wichtig, zu wissen, dass die Wiener Sukzession nicht nur wir drei sind, sondern dass sie das Produkt aus Gedanken vieler ist. Und eine ganz wesentliche Kraft ist Johannes Posch vom Büro PlanSinn, die auch ganz viel Stadtteilmanagement und Bürgerbeteiligungsprojekte vorantreiben. Entscheidend mitgeprägt hat das Projekt auch Marlene Posch, die mit Beton und Asphalt künstlerisch arbeitet. Und das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FIBL) in Person von Susanne Kummer ist auch noch vertreten.

CF: Und Dorothea Ziegler von United Creations, die im Bereich Transition aktiv sind.

KD: Und dann noch Marian Rudhart vom Büro PlanSinn, der sich jetzt auch ganz stark engagiert, wie jetzt zum Beispiel bei dem Straßenfest am 10. Juni.

AB: Kurz zur Finanzierung des Projekts: Wir haben beim Call des ASF hub der Universität für Angewandte Kunst und der Ludwig Boltzmann Gesellschaft eingereicht. Da geht es um transdisziplinäre Projekte, die künstlerisch und wissenschaftlich und zivilgesellschaftlich die SDGs, also die Sustainable Development Goals, adressieren.

Erzählt doch mal von der Praxis der Wiener Sukzession. Was ist es, das da voranschreitet? Und steckt vielleicht in der Sukzession auch ein Stück weit Sezession? Wo ist eure Praxis künstlerisch, wo ist sie politisch?

AB: Ich denke, die ursprüngliche Idee beim Schreiben des Antrags war, eine Anlaufstelle für Entsiegelung zu bilden.

CF: Ja genau. Dieses Thema »Raus aus dem Asphalt« und Entsiegeln, das ist ja inzwischen relativ groß und in der Stadt Wien angekommen. Und für uns war es wichtig, jetzt nicht einfach zu sagen: So, Asphalt weg und was Neues her, sondern sich mit diesem Moment des Entsiegelns auch zu befassen und da viel tiefer reinzugehen und mal zu schauen, was denn da überhaupt drunter ist, unter dem Asphalt. Wie funktioniert das, wenn man ihn aufbrechen möchte? Was passiert dann auch drumherum, wenn man so ein Loch macht? Was macht es mit den Menschen rundherum? Wie verändert sich da was, ohne jetzt da sofort wieder neue Tatsachen zu schaffen? Und vielleicht auch noch zur Entstehungsgeschichte: Was bei unserem Vorgängerprojekt »Essbare Seestadt« ein ganz massives Thema war, waren diese vielen Quadratmeter an Asphalt, die dort neu ausgegossen wurden – wieso macht man das noch immer so? Und jetzt muss der Asphalt dort wieder weg, zumindest zum Teil, weil es aufgrund des Drucks der Bevölkerung nachträglich wieder begrünt wird. Und aus dem heraus ist auch die Sukzession entstanden. Wir wollten uns mit diesem Asphalt beschäftigen und mit dem Aufbrechen.

AB: Und deshalb haben wir seit dem Vorgängerprojekt auch am Radar, dass eine Bewegung von engagierten Menschen vor Ort, die letztendlich jetzt einen Verein gegründet haben und weiterhin aktiv sind und Druck ausüben, sehr wichtig ist.

Und wie gestaltet sich nun das Spannungsverhältnis aus Sukzession und Sezession?

CF: Die natürliche Abfolge von Pflanzen, die sich irgendwo ansiedeln, nennt man Sukzession. Dieses Sukzessionsthema war in unserer Praxis schon da. Und andererseits war da diese Idee des Abspalterischen, das die Anlehnung an die Wiener Sezession ja in sich hat, dass man sich von dem, was normalerweise passiert und was regelkonform ist, distanziert und auf das Thema Entsiegeln anders eingeht, als das jetzt im normalen Stadtvokabular passiert.

KD: Ja und auch die etablierten Institutionen mal ein bisschen herauszufordern, ein Stück weit, was ja auch nur ein Teil der Sezession war. Und Sezession war ja auch ein Aufbruch: Da bewegt sich was, da bricht was auf und die Frage ist, was kommt denn dann? Und das ist ja, wenn man das so als Bild sieht, nichts anderes als das, was wir hier machen wollen. Also aufbrechen, reingucken, mal schauen, auch Zeit vergehen lassen, nicht, so wie du, Cordula, es ja vorher auch schon gesagt hast, einfach gleich so zum Nächsten und weitermachen, sondern mal eine Zäsur haben und einen Raum öffnen, der es ermöglicht, mal drüber nachzudenken, was an diesem Ort vielleicht eine bessere Antwort wäre auf die lokalen Fragen. Und dafür müssen wir natürlich auch die lokalen Fragen erst mal kennen. Und das braucht einfach Zeit. Da steckt eigentlich im Prinzip alles drin, was einfach so ein Schwerpunkt ist oder was uns einfach auch wichtig ist. Nämlich Zeiträume zu schaffen, in denen es möglich wird, eben auch in einem anderen Tempo drüber nachzudenken, Fragen zu finden, Fragen aufzuwerfen, Antworten zu skizzieren.

Ja, dann bleiben wir vielleicht gleich beim Aufbrechen und Reinschauen: Im Zentrum eurer Philosophie befinden sich also Löcher und Spalten als Möglichkeitsräume. Welche Vorstellung von öffentlichen Räumen scheint bei euch durch die Löcher und Spalten hindurch? Und was ist eure Auffassung und Kritik des öffentlichen Raums diesseits des Lochs?

KD: (lacht) Da rauschen jetzt 12 bis 17 Sachen so durch meinen Kopf, was das betrifft. Ich versuche mal, aus einer künstlerischen Perspektive drauf zu antworten. Also da, wo etwas in einer vermeintlichen Unordnung ist, muss ich darauf reagieren. Wenn ich jetzt als Beispiel so über die Straße lauf und da sind überall Risse, aus denen irgendwas raussprießt und wächst, und es kümmert sich dann niemand drum, dann ist das etwas, das mich herausfordert auf eine Art, und dieses Herausfordern ist ja vielleicht auch schon ein Keim von etwas, das man dann irgendwann mal Kreativität nennen kann. Denn es wirft die Frage auf: Wie könnte es hier anders sein? Also entweder kommt der Asphalt ganz weg und nur noch Rasen oder halt eben einfach wieder zubetoniert, also in Ordnung gebracht sozusagen. Es gibt da ein normatives Momentum, wo unterschiedliche Leute unterschiedliche Vorstellungen darüber haben, wie Stadt oder Gehweg auszusehen haben. Wenn der Gehweg schön glatt ist, dann werden wenige Leute Anstoß nehmen, darüber nachzudenken, sag ich jetzt mal. Wenn da aber ein Loch drin ist, wo jetzt eine Pflanze raus wächst, gibt es vielleicht irgendwie auch so eine Idee: Das könnte ja eigentlich überall so sein, oder das muss man sofort kaschieren oder maskieren.

CF: Aus der Perspektive des Teilhabegedankens: Wenn da ein Loch ist im öffentlichen Raum oder in der Oberfläche des öffentlichen Raums, dann regt das dazu an, sich damit auseinanderzusetzen und sich vielleicht auch drum zu sorgen. Unsere Vorstellung war auch, dass Menschen rundherum bewegt werden, sich mit diesem Loch auseinanderzusetzen, und möglicherweise auch miteinander in Kontakt zu treten. Wir wollen versuchen, die Funktion des öffentlichen Raums ein bisschen wegzubringen davon, dass man ihn nur benutzt als Von-A-nach-B-Raum, und stattdessen sich mit dem Raum dazwischen auseinanderzusetzen und dort auch neue Beziehungen entstehen zu lassen.

Das heißt, das Loch versammelt?

CF: Genau, das Loch kann ein Kristallisationspunkt sein für neue Interaktionen, für ein neues Gemeinsam-Tun.

AB: Eine Gestaltung des öffentlichen Raums abseits der städtischen Behörden ist ja nicht vorgesehen. Die Handlungsmacht der Bewohner*innen ist sehr eingeschränkt. Das heißt, wenn der Raum geplant ist und dann gebaut ist, ist nicht vorgesehen, dass eine Änderung stattfindet. Der Raum ist dann gesetzt. Das ist eigentlich wenig verhandelbar. Und wie schwer verhandelbar dieser Raum ist, das haben wir im »Essbare Seestadt« Projekt kennengelernt und auch jetzt im Sukzessionsprojekt wiederholt sich das. Der Raum ist bottom-up eigentlich so gut wie gar nicht verhandelbar. Also es war und ist ein sehr interessanter Prozess, zu sehen, wie langwierig es ist, zu einer Gestaltungsmöglichkeit zu kommen, und wie langsam diese Mühlen mahlen. Und ich weiß nicht, ob es bewusste Strategie ist oder Behörden einfach so arbeiten, ob es üblich ist, dass man ein halbes Jahr auf eine Antwort wartet. Wir kommen damit schon zu einer Pointe und das ist auch eines der Forschungsergebnisse: Wir kommen ganz schwer oder wahrscheinlich gar nicht zu den Löchern. (lacht) Weil eben – und das ist eigentlich das zentrale Element, finde ich – es nicht vorgesehen ist, dass jetzt Bürger*innen, die in diesem Raum leben, auch den Raum gestalten. Der Raum ist gegeben; er ist fertig geplant und er ist fertig gemacht. Hier gilt es ganz harte »Betonbretter« durchzubohren.

KD: Ich glaube, da kommt eben auch der künstlerische Prozess der ganzen Sache zugute. Wenn wir das alles auf einer technischen Ebene betreiben würden, dann wären wir wahrscheinlich am Ende sehr frustriert und sehr erfolglos, weil es wahrscheinlich nur eine begrenzte Anzahl von Löchern geben wird. Und das, obwohl die Stadt Wien ja schon ein sehr großes Bewusstsein hat für die Notwendigkeit der Entsiegelung. Also diesen Spruch »Raus aus dem Asphalt«, das höre ich in Deutschland in keiner Stadt, das muss man auch sagen. Und wenn das jetzt hier schon mit diesem Bewusstsein, mit erprobten Formaten, so ein Aufwand ist, dann mag ich mir das gar nicht hochskalieren, wie das woanders ist. Deshalb versuchen wir mit unserem Projekt Räume wieder zu eröffnen und ich glaube, das Potenzial ist, dass wir durch die Unterschiedlichkeit der Projektmitglieder, die teilweise technische Bereiche, wissenschaftliche Bereiche, aber eben auch die Ebene des künstlerischen Arbeitens abdecken, potenziell etwas sichtbar machen können. Wir können Schwellen eröffnen und einfach mal ausprobieren.

Ja, ich glaube, das ist ein guter Moment, um zu fragen, was genau ihr bei dem skug Straßenfest macht. Ich hab’ gehört, ihr werft die Bohrmaschine an?

KD: (lacht) Oh ja das wäre ja – praise the Lord – das wäre ja genau das gewesen, was wir wollten. Aber es hat sich sehr verändert. Und das hat sich vor allem deshalb verändert, weil wir ein agiles Team sind und einfach umdenken und irgendwie versuchen, schmissig zu sein. Jetzt können wir da nicht de facto entsiegeln. Wie tun wir denn dann?

AB: Genau, vielleicht machen wir ganz kurz eine Klammer zum Verständnis auf: Wir haben versucht, drei verschiedene Standorte für Löcher zu bekommen, mit drei unterschiedlichen Besitzer*innentypen. Der erste Standort war tatsächlich ein öffentlicher Raum, der zweite ein privater Raum von Wiener Wohnen und ein dritter Raum ein privater Hinterhof. Aber an keinem der geplanten Standorte wird es Löcher geben. Und deswegen brauchen wir andere Strategien. Ursprünglich dachten wir, wir beforschen: Was tut das Loch? Okay, blöd. Es kommt aber kein Loch. Also was müssen wir tun? Wir wissen jetzt, offenbar muss man erst das Bewusstsein dafür schaffen, dass es Löcher braucht. Und wir brauchen Aktivitäten und Aktionen, die es schaffen, das Bedürfnis nach Löchern im Asphalt zu wecken. Und da setzen wir jetzt an.

KD: Wir respektieren die Regeln und versuchen eben innerhalb dieses Regelwerks die Spielräume auszuloten. Und dafür braucht man eben Durchhaltevermögen und Geduld und letztlich ist das auch bei dem Straßenfest so. Also das war natürlich für uns alle frustrierend, dass wir dann nicht mal einen Stein rausnehmen dürfen aus dem Pflasterstreifen. Wir hätten dann untersucht, wie die beschaffen sind, was unten drunter ist etc. Stattdessen werden wir jetzt ein großes Stück essbaren Asphalt gießen aus einer Zuckermasse und diesen essbaren Asphalt als künstlerische Skulptur auf den de facto Asphalt in der Straße auflegen und dann aufbrechen und fragen: Wie könnte ich denn Teil sein von einer Sukzession? Damit wollen wir die sinnlichen Qualitäten von diesem Entwicklungsprozess bearbeiten. Heißt: Wie fühlt sich das an, was kann ich damit noch machen? Das ist Marlenes Teil, die sich sehr mit der taktilen Sinnlichkeit und visuellen Sinnlichkeit von Abbruchstücken beschäftigt. Und da gibt es noch das Thema Sound.

AB: Genau. Also ich mache Audio-Sampling und habe schon begonnen damit verschiedene Asphalt-Soundquellen, zu recorden und das werde ich auch am Straßenfest tun und das ganze versuchen in einem Musikstück zu formen. Das wird dann später fertig produziert.

An dieser Stelle möchte ich zurück zur Philosophie und die Grundfrage stellen: Befindet sich wirklich unter jedem Pflasterstein der Strand und unter jeder Asphaltdecke die Natur? Ist ein Zustand der vollständigen Loch- und Spaltwerdung, der flächendeckenden Entsiegelung, möglich und sinnvoll? Schafft man damit das richtige Klima für Demokratie?

CF: Man kann das schon mal aus einer rein ökologischen Perspektive betrachten und sagen, wenn man den Asphalt entfernt, ist nicht automatisch drunter Natur oder irgendwas, was dann wächst und grünt, sondern erstmal ein Raum, der wieder besiedelt werden kann. Und je nachdem, wie schnell ich eine Besiedelung haben will, muss ich noch etwas beitragen. Aber grundsätzlich ist es so: Wenn ich jetzt den Raum wieder durchlässig mache für Wasser und auch für Wurzeln, dann gibt es Pionierpflanzen, die sich diesen Raum wieder aneignen und den besiedeln.

Kurze Zwischenfrage: Was sind Pionierpflanzen? Welche gibts da so?

CF: Das sind Pflanzen wie Mohn, Vogelmiere oder Ehrenpreis, die mit sehr wenigen Nährstoffen auskommen, die jetzt auch nicht den tiefen Halt und einen weichen, tiefgründigen Boden brauchen. In der Natur wären es Pflanzen, die sich einfach ansiedeln, nachdem entweder was abgebrannt ist oder ein Steinrutsch stattgefunden hat. Die kommen mit diesen Bedingungen aus, wo keine wahnsinnig gute Wasserversorgung herrscht und steiniger Boden vorliegt. Die haben meistens keinen wahnsinnig langen Lebenszyklus, gehen schnell in Blüte und streuen schnell wieder ihre Samen aus, verrotten dann auch wieder und setzen dadurch diesen Prozess in Gang, in Kooperation mit Bakterien und diversen Tieren dort Humus zu schaffen, der dann für andere Pflanzen das Leben wieder ermöglicht. Das dauert natürlich alles recht lang. Das ist der Prozess der Sukzession, dass sich diese Pflanzen ansiedeln und den Boden bereiten für andere Pflanzen. In unseren Breiten endet das normalerweise im Wald. Das ist das Endstadium einer Sukzession. Aber das ist sicher nichts, was ich jetzt total für die Stadt sehen würde. Es hat ja durchaus einen Zweck, dass manche Flächen versiegelt sind. Also es ist jetzt nicht so, dass das nur einem Beton- und Asphaltfetischismus folgt, sondern Themen wie Befahrbarkeit, Barrierefreiheit, von A nach B kommen mit gewissen Verkehrsmitteln – das ist alles daran gebunden, dass es verdichtete Oberflächen gibt. Ob die jetzt unbedingt asphaltiert sein müssen oder nicht, sei dahingestellt. Aber es gibt auf jeden Fall viele, viele Flächen, die das nicht brauchen und wo man sich überlegen kann, sie umzunutzen, neu zu gestalten und zu bepflanzen.

KD: Und ich finde auch wichtig, zu sagen, dass das jetzt nicht um so eine generelle Idee, die ganze Stadt müsse jetzt grün sein, geht, sondern um die richtige Antwort auf die wichtigste Frage an einem konkreten Ort. Und das wiederum ist dann der Moment, wo dann die Demokratie mit ins Spiel kommt oder wo es politisch wird, weil wir dann natürlich drüber nachdenken müssen, was die drängende Frage ist. Und dann vielleicht einfach zu versuchen gemeinsam mit den Menschen, die dort leben, de facto dort ihren Alltag verbringen und unterschiedliche Bedürfnisse haben, wie Zugänglichkeit oder frische Luft oder weniger Lärm. Und dann müssen wir eben schauen, wie wir mit den Mitteln, die uns wiederum zur Verfügung stehen oder der Verwaltung zur Verfügung stehen, eine adäquate Antwort drauf geben können.

AB: Asphaltierter Boden ist toter Boden. Also grundsätzlich ist der Boden dann kaputt und tot, aber wie gesagt, es gibt Pioniere, die da nochmal anfangen und dann dauert es halt, bis da tatsächlich wieder belebter Boden ist.

CF: 100 Jahre für einen Zentimeter gewachsenen, belebten Bodens. Und das ist ja auch das, was wir total außer Acht lassen in unseren gängigen städtischen Praxen. Dann wird halt einfach mal hingeschüttet, weggetan, zubetoniert, aufgerissen. Und das passt ja zeitlich überhaupt nicht zu dem, wie lebendiger Boden entsteht und funktioniert.

AB: Genau, das ist das eine. Und das andere ist, wie die Cordula richtig gesagt hat, dass es auch viele Gründe gibt, warum Böden so verdichtet sind. Aber das Hauptargument der Verdichtung ist in der Regel eine Kostenersparnis- und Kosteneffizienz-Rechnung. Asphaltierter Boden ist billiger Boden. Ich muss nichts pflegen, ich kann den Schnee leicht wegräumen. Es kann niemand über irgendetwas stolpern, das zufällig daher wächst. Wir brauchen kein Personal, das sich drum kümmert, all diese Dinge. Das heißt, es ist in erster Linie eine ökonomische Fragestellung, die dahinter steht. Und es ist halt die Frage, ob uns das genügt. Wir würden antworten, dass in der Politik auch dieses Bewusstsein erlangt werden muss, dass man mit Versiegelung verantwortungsvoll und sehr bewusst umgehen muss, auch wenn nicht alles Versiegelte schlecht ist.

Dann lasst uns doch zum Abschluss noch einmal konkret werden und auf die Politik der Stadt Wien schauen. Hier begegnet uns in jüngster Zeit Partizipation oft in der Form des Abfragens von Ideen. Doch wenn man sich die Ideen ansieht, die im Rahmen dieser Prozesse generiert werden, so stellt man fest, dass sie einerseits dazu neigen, hyperlokale Minimaleingriffe zu wünschen (etwa ein »Wurmhotel« oder einen Bienenstock), oder andererseits dazu tendieren, große Schnittmengen mit den längst artikulierten Forderungen der Klimabewegung zu haben. Wir scheinen uns gegenwärtig in einer Situation zu befinden, in der das Abfragen von immer mehr Ideen die Umsetzung realer Maßnahmen ersetzt. Dieses Problem kennen wir aus der Forschung über Klimaschutz-Verschleppungsdiskurse als »Policy Perfectionism«, demgemäß immer mehr Daten gesammelt werden, um die perfekte Lösung zu finden, mit der wirklich alle zufrieden sind – was natürlich in einem umkämpften Feld voller Machtverhältnisse und Profitinteressen nicht möglich ist. Seht ihr eine Gefahr der Verzögerung von breit eingeforderten, aus klimapolitischer Sicht sinnvollen Umgestaltungsmaßnahmen, aufgrund von so etwas wie »Partizipations-Perfektionismus« – also einer Strategie vorzugeben, ein Maximum an Einbindung oder Zustimmung aller erreichen zu wollen, bevor eine Entscheidung getroffen wird, wodurch die Entscheidung ewig verzögert werden kann?

KD: Ich bin da durchaus gespaltener Meinung, weil ich sehe es schon ein Stück weit so, wie du es eingeführt hast. Wenn man zum Beispiel, wie wir mit dem Produktionskollektiv, Multiplikator*innen im Gemeindebau sind, dann trifft man ja dort in der Regel nicht auf eine Initiative, die vielleicht auch weiß, was wir jetzt aus unserem professionellen Arbeitsfeld wissen, dass man nämlich für Dinge auch mal Geduld haben muss, dass Planung oder Veränderung nicht unbedingt eine Art Wunschliste sind, wo ich alles drauf schreibe und dann macht es halt jemand. Sondern da würde ich schon das unterstreichen, was schon gesagt wurde, dass es nämlich ein Stück weit Bewusstseinsbildung braucht, um überhaupt mal drüber nachzudenken, wie die Welt, in der wir leben, auch anders vorstellbar wäre. Das machen ja viele Leute nicht, stattdessen schimpfen sie und meckern rum. Und hier in Wien ist es ganz extrem, dass so eine unsichtbare Entität adressiert wird: »Das müsste mal jemand ändern« und »das müsste mal jemand anders machen« und »da müsste sich mal jemand drum kümmern«. Und ich bin dann immer derjenige, der sagt: Okay, und wer ist denn jetzt diese geheime Macht, die das machen soll? Also es geht schon auch zurück auf eine falsch verstandene Idee von Sozialdemokratie. Das ist hier sehr präsent. Und ich glaube, da ist es dann eben sehr schwer, einen anderen Rhythmus reinzubringen. Es muss ja auch die Stadt merken, dass sie das gar nicht mehr leisten kann. Sie braucht die Zivilgesellschaft und wir brauchen auch die Ideen der Zivilgesellschaft für diese konkreten Orte. Ja und – das geht jetzt auch in die Richtung der Tendenz der Frage, die ich da so herausgehört habe – wenn ich jetzt da einen Bienenstock aufstelle und da ein Wurmhotel aufstelle, heißt es nicht, dass ich das Stadtklima wirklich verändere. Um das Stadtklima wirklich zu verändern, brauche ich die Bienenstöcke – sehr viele –, man braucht aber auch die große Maßnahme, wie zum Beispiel an bestimmten Stellen zu entsiegeln. Und wenn die Maßnahmen zusammenkommen, also die kleinen Maßnahmen der Leute, die dann eine Freude daran haben, sich mit einem Bienenstock auseinanderzusetzen, und die große Maßnahme, dann passiert wirklich was, das wirklich relevant sein kann.

CF: Ja, das sehe ich auch so ähnlich wie du. Und ich sehe es auch durchaus problematisch, dieses Abwälzen. So nach dem Motto: Wir haben zwar eine große Strategie, aber letzten Endes müssen wir dann leider doch wieder irgendwo Bürger*innen einbinden. Finde ich eh super, dass wir involviert werden, aber es braucht viel mehr als nur das. Und das andere, was ich sehr problematisch sehe: Dort, wo Partizipation oder der Wunsch, sich zu beteiligen, nicht in irgendwelche vorgefertigten Schubladen passt, ist es einfach extrem schwierig. Und da legt sich die Stadt Wien selber so viel Steine in den Weg, weil wir wollen innovativ sein, wir wollen partizipativ sein, wir wollen ich weiß nicht was alles einbinden, aber wenn dann wer daherkommt und sagt: Ich habe jetzt ein »Gießrad« und ich will das dort hinstellen und ich will da rundherum die Baumscheiben damit gießen, dann ist das so schwierig, dass ich, wenn ich nicht einen wahnsinnigen Dickschädel oder eine unglaubliche Motivation habe, das alles wieder fallenlasse. Dafür braucht es bei der Stadtverwaltung auch noch Dreh- und Ankerpunkte, damit solche Dinge funktionieren können und wo sie lernen, flexibler mit diesen Dingen umzugehen.

AB: Genau. Und so wie Karl gesagt hat – weil du aus Deutschland bist und diese deutsche Brille hast und du siehst dann Wien ganz anders –, das mit der unsichtbaren Entität, das hat nämlich die Stadt Wien selbst ja auch so stark. »Wir sind die, die sich kümmern um euch. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass es euch gut geht. Wir liefern euch, ohne genau zu wissen, ob das passend oder nachgefragt ist.« Sie haben eine starke Kümmerer-Funktion und sind dann fast brüskiert, wenn es Menschen gibt, die sagen: Wir wollen selber gestalten, wir haben den Anspruch, selber zu verändern, wir wissen, was gut für uns ist, und wir wollen es so. Also das ist auch ein extremer Kulturclash, nämlich auch mit dem Selbstverständnis der Wiener Sozialdemokratie. Vielleicht braucht es zum einen Sensibilisierungskurse für die Stadt: Wie gehe ich mit engagierten, selbstbestimmten, empowerten Bürger*innen um? Zum anderen bräuchte es das Angebot für engagierte Bürger*innen: Wie kommuniziere ich und verhandle ich mit der Stadt, wie laufen die Prozesse und was sind die Rahmenbedingungen?

Also ich glaube, das führt jetzt perfekt zu meiner letzten Frage zu dem Verhältnis aus Teilhabe und Konflikt: Die Forderungen nach mehr Partizipation kämpfen regelmäßig mit der Problematik der Substanzlosigkeit. Der Begriff der »Wallpaper Democracy« zum Beispiel beschreibt im übertragenen Sinn ausgeklügelte Beteiligungsprozesse für die Entscheidung über die Tapetenfarbe eines Zimmers, während Bürger*innen wenig bis gar nichts dabei zu sagen haben, wie das Haus gebaut wird …

KD: Ob ein Haus gebaut wird!

(lacht) … ob ein Haus gebaut wird. Der »Particitainment«- Begriff des Stadtplaners Klaus Selle wird in letzter Zeit auch an der Stadt Wien als Kritik vorgebracht. So etwa, wenn, wie vor Kurzem bekannt wurde, die Stadt Wien eine Studie zur Umsetzung eines sogenannten Superblocks in Auftrag gab, die u. a. ein Beteiligungsformat (»Straßenlabor«) enthielt, an dem sich über 100 Personen beteiligten, das dann jahrelang unter Verschluss gehalten wurde – mit haarsträubender Argumentation seitens der Stadt. Beteiligen wir uns da nicht zu Tode? Oder anders gefragt: Kann es sein, dass grundlegende Änderungen des Status Quo – in diesem Fall in der Stadtplanung – immer noch erstritten werden müssen und nicht durch die Teilnahme an von oben verordneten Beschäftigungstherapien erwirkt werden?

KD: Das ist natürlich jetzt wieder eine sehr komplexe Frage, wo man natürlich vielleicht auch nur Teilaspekte irgendwie beantworten kann. Beteiligung finde ich schon mal grundsätzlich nicht mehr zeitgemäß, weil wir einfach nicht mehr in diesen Hierarchieverhältnissen leben und leben wollen. Also: da die Stadt und da ich. Wir sind die Stadt, weil wir machen diese Stadt ja auch einfach. So, Punkt. Und Beteiligung ist für mich in dem Moment gescheitert, wo ein Nein ausgeschlossen ist. Nach dem Schema: Wir haben hier etwas für euch vorbereitet und jetzt können wir gemeinsam weiter vorwärts gehen. Aber ich habe kein Recht zu sagen: Nein, ich will nicht dieses Haus an diesem Ort. Dann ist Beteiligung für mich gescheitert. Wenn es keine Möglichkeit eines Neins gibt oder des Nicht-Bauens oder des Nicht-Umsetzens ohne zumindest mal darüber nachzudenken, ob das wirklich die richtige Antwort am richtigen Ort auf die richtige Frage ist. Dann nehme ich schon gar nicht mehr teil und dann beteilige ich mich auch nicht zu Tode. Wenn es schon ein konkretes Bild gibt und Beteiligung ist dann ein Moderationsprozess hin zu diesem Bild, dann heißt Spielraum nur noch: Die Straße wird so oder so gebaut und wir entscheiden jetzt halt nur noch darum, wie die Tapete, sprich, das Pflaster nachher aussieht oder ob es ein Parkettboden wird oder nicht. Dann ist es Unsinn im Endeffekt. Ich glaube, wir müssen die Frage danach, wie wir unsere Lebensräume produzieren, wirklich neu denken, auch als Stadt, und die Stadt muss sich in ihrer Rolle neu verstehen. Wie will ich das verwalten? Was ist meine Rolle in dem Ganzen? Was sind meine Ressourcen? Wo hole ich andere mit rein? Wen hole ich mit rein? Aber wenn von vornherein schon vorgegeben ist, hier wird jetzt ein Stadtteil entwickelt, wie es ja jetzt passiert, um den Zukunftshof herum in Rotneusiedl zum Beispiel, dann zeigt das, dass man gedacht hat, es besser zu wissen als die Bewohner*innen. Das ist dieses klassische Ingenieursdenken, wo man technische Lösungen für soziale Fragen anbietet, und das kann nicht funktionieren. Ich muss soziale Fragen sozial beantworten und technische Fragen technisch. Alleine das ist schon bei vielen Städten einfach das Problem, dass sie das mixen. Ich würde mir wünschen, dass das jetzt endlich mal ankommt, dass die Technokratie jetzt gescheitert ist und wir einfach für soziale Fragen keine technischen Lösungen brauchen.

AB: Man muss eben unterscheiden, um welche Ebene der Partizipation es überhaupt geht: Geht es um Vorstufen der Partizipation? Geht es um Anhörung, Information, Einbeziehung? Oder geht es tatsächlich um Mitbestimmung? Und wenn Mitbestimmung, nach welchem Regelwerk und was ist verhandelbar? Aber oft reicht schon ernsthaftes Zuhören, nicht dieses Pseudoaktivieren und Pseudogestalten. Also: »Bringt eine Idee ein! Wir lieben Ideenwettbewerbe!« Klar. Aber es gibt auch gewählte Bezirksvertreter*innen und ich will auch nicht alles als Bürger*in entscheiden. Ich habe nicht die Expertise, ich habe keine Zeit, ich habe andere Dinge zu tun. Es gibt Leute, die sind gewählt und machen diesen Job. Die Frage ist aber, ob es Möglichkeiten und Wege gibt, einen Prozess zu finden, wo man einfach substanzieller als mit frisierten Meinungsumfragen (lacht) Leute einbinden kann und eine Kultur entwickeln kann, dass man Menschen ernst nimmt und ihnen gut zuhört.

CF: Es gibt ja zusätzlich eine ganz klare Kritik daran, wer sich beteiligen kann.

AB: Richtig! Das sind die Bedenken von Bezirksvertreter*innen. Es kommen zu solchen Projekten immer Menschen mit viel Tagesfreizeit, engagierte Pensionist*innen, Studierende oder gut gebildete und organisierte Bürger*innen, die ein Anliegen haben. Aber es kommen nur sehr wenige Migrant*innen oder schlecht ausgebildete Menschen. Es kommen keine Menschen, die sich schlecht artikulieren können. Wie kann ich als gewählte*r Repräsentant*in gewährleisten, alle Menschen zu repräsentieren und Entscheidungen in ihrem Sinne zu treffen? Warum sollte ich jetzt auf die gut Gebildeten hören oder auf die, die besonders gut organisiert sind?

KD: Mir wäre wichtig, an dieser Stelle nochmal zu betonen, dass ich die Gesellschaftsordnung der repräsentativen Demokratie schon gut finde. Ich bin kein Umstürzler, das ist nicht mein Interesse. Und deshalb finde ich das auch gut, worauf ihr da jetzt noch mal hingewiesen habt. Ich finde das wirklich wichtig, das einfach zu setzen und zu sagen: Okay, wir haben die repräsentative Demokratie, aber die Frage ist, wen oder was repräsentiert diese Demokratie und in welcher Form? Und ich bin einfach jemand, der dann Wortklauberei betreibt. Ich finde nämlich »Bürger*innenbeteiligung« schon mal problematisch. Ich würde eher über Einwohner*innen sprechen, weil nicht jede*r den Pass hat und einfach nicht jede*r die gleiche Machtposition mit einbringt oder einbringen darf. Und ich glaube, wichtig wäre auch, sich mal zu fragen, warum diese Gruppen nicht teilnehmen. Das hat nicht nur mit der Ansprache was zu tun, wenn etwa die Plakate nur auf Deutsch geschrieben werden. Ich habe es erst kürzlich erlebt, bei einem Beteiligungsverfahren in Stuttgart: Da hat das Amt etwas vorgestellt mit technischen Plänen. Dann hat jemand gesagt: »Ich kann diese Pläne nicht lesen, ich kann dazu nichts sagen.« So, und dann gab es keine anderen Pläne und die Antwort, man könne nicht für jede kleine Maßnahme Aquarellzeichnungen herstellen. Okay, tschüss, Nächster. Es gibt viele Leute innerhalb der Verwaltung, die einfach überfordert sind, weil – und ich wiederhole mich jetzt an dieser Stelle – es Techniker*innen und Ingenieur*innen sind, die sozusagen jetzt versuchen, aus ihrem ingenieurwissenschaftlichen Bereich soziale Fragen zu beantworten. Und das ist ein Problem. Und ich glaube, da kommen wir dann langsam der Sache näher, warum es problematisch ist. Oftmals zieht sich ja die Verwaltung zurück und sagt: »Na ja, wir sind Verwaltung und keine Politik.« Ja, aber die Grundlage und die Konsequenz dieser Arbeit ist ein politisches Medium. Wir arbeiten am offenen Herzen der Gesellschaft und das muss uns klar sein.

Link: Wiener Sukzession