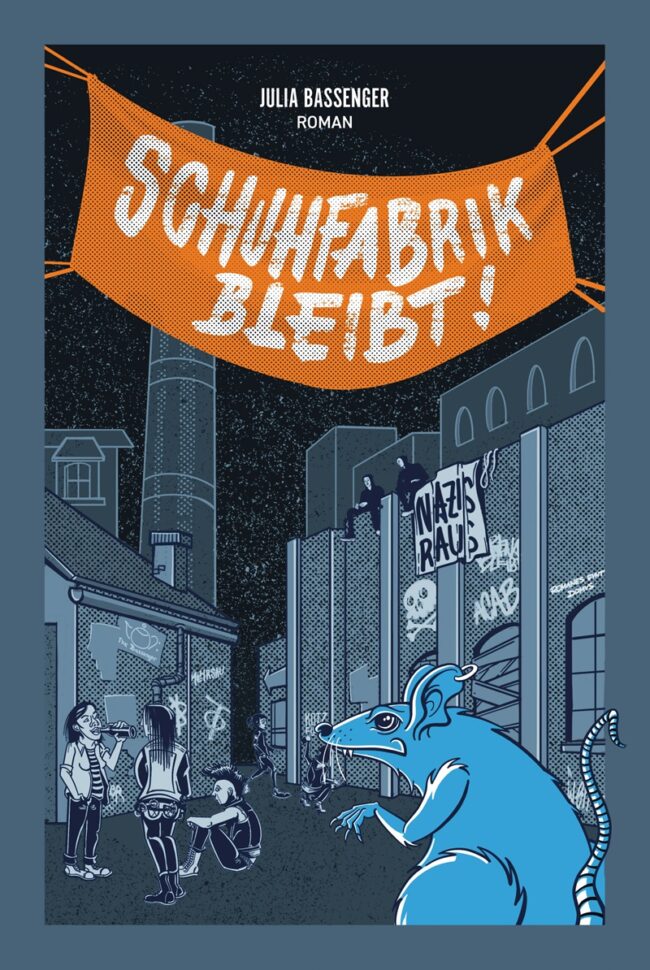

Julia Bassenger, bekannt als Bassistin mehrerer dem Punk/Noise/Underground verhafteter Wiener Bands, hat ein Buch geschrieben. Wie anzunehmen, geht es in »Schuhfabrik bleibt« dementsprechend viel um derlei musikalische Derivate, um Schall und Rauch, und schmauchende Pistolen auch. Tatsächlich ist dieses Werk mehr Film als Buch, obschon es in Seiten gewandet gekauft werden kann. Das Kopfkino – samt Soundtrack – wird mitgeliefert und rumpelt irgendwo zwischen Arthouse und Western von Absatz zu Absatz. Am Ende bleibt man, etwas aus der Puste, zurück mit der Frage: Und jetzt?? Wie man ausgehend von den geheimsten Orakelsprüchen der Autorin annehmen darf – Fortsetzung folgt. Nun also eine Annäherung ans Geschehen im Buch, Kontext zur Person und zu allgemein wichtigen Themen. Nach kurzer Besprechung beim letzten Konzert der Temporären Objekte, einer von Julia Bassengers Bands, am 7. März 2025 in Wien, kam man überein, dass dieses Interview schriftlich geführt werden soll …

skug: Gleich zu Beginn poppte folgende Frage auf: Du bist Musikerin, Mutter und hast einen Vollzeitjob als Fachkraft im pädagogischen Bereich. Wie hast du es da geschafft, auch noch ein Buch zu schreiben?

Julia Bassenger: Meine Kinder sind mittlerweile ausgeflogen und ich arbeite derzeit gesundheitsbedingt nur Teilzeit. Kreativität ist heilsam für mich.

Der Name Bassenger, sagtest du, bezieht sich auf Iggy Pops Song »The Passenger« – er kommt auch in deutscher Form kurz im Text vor … »Passagier« sein im Leben – trifft dieses Gefühl auch auf dich zu?

Ich war in meinem Leben oft auf Reisen und das bildet sich in meinem Schaffen ab. Ich folge zum Beispiel der Einladung einer Band, bei ihnen Bass zu spielen. Wenn es mich interessiert, steige ich ein, und alle haben hoffentlich eine schöne Zeit. Wenn sich unsere Ziele ändern, steige ich auch wieder aus. Das war schon ein paarmal so. Den Ausdruck »nur noch Passagier sein« kenne ich aus Erzählungen von Ärzten, die mit erstickenden Menschen zu tun hatten, die in der Situation eben nicht mehr Herr der Lage, sondern nur noch Passagier ihrer Reflexe sind. Er beschreibt totale Ohnmacht.

Kannst du kurz erklären, was du bei unserem Gespräch meintest, als du sagtest, die Worte sind dir wichtiger geworden als die Musik, im Hinblick auf die Ausdrucksmöglichkeiten?

Es beschäftigen mich derzeit einfach oft Inhalte, die ich – wie im Fall dieses Romans – so nicht vertonen kann oder will. Aber ich liebe meine Tiefsaiter und bleibe ihnen treu. Ich finde es jetzt gerade aber auch interessant, mich bei meinen Vocal-Impros zwischen Sprache und Musik zu bewegen und die Musikinstrumente anderen zu überlassen.

Was war der Stein des Anstoßes für den – pardon – teils anstößigen Text? Ist dir die Verwendung derber Sprache als Stilmittel wichtig für das Setting oder wegen der »Punk-Panache«? Gerade wegen des Disclaimers am Anfang – übrigens ein Novum, danke für die Vorwarnung – fühlte sich das an wie: »Ja, ich hab’ draufgespuckt, wos is? Schlag ein!«

Ist das Buch derb und anstößig? Und wenn ja, im Vergleich zu was? Es hat einfach irrsinnig Spaß gemacht, die Sexploitation- und Hardboiled-Parts zu schreiben, vor allem die Dialoge. Und Funfacts über das Paarungsverhalten von Limax maximus (Anm.: Tigerschnegel) sollten alle kennen, die Natur heteronormativ denken. Außerdem ist der Text zum Laut-Lesen konzipiert, bei meinen Lesungen werden die Charaktere mit ihren Stimmen, Worten und Dialekten lebendig. Und die reden und denken, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Aber das muss einem nicht gefallen, ich will niemandem weh tun, und deshalb die Trigger-Warnung. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es für einen manchmal besser ist, wenn man bestimmte Sachen nicht liest oder anschaut – vor allem wenn es einem gerade eh schon nicht gut geht. An diese richtet sich der erste Teil der Trigger-Warnung. Mich macht zum Beispiel Gewalt an Frauen und Kindern fertig, das mag ich mir nicht zur Entspannung und Unterhaltung geben, es tut mir nicht gut. Der zweite Teil richtet sich vor allem an Leute, die die autonome Szene gar nicht und das Landleben anders kennen, sowie an alle, die ein konservatives Weltbild haben. Ich habe keine Lust, mit denen herumzustreiten. Respektvoll diskutieren, ja. So gesehen: »Take it or leave it!«

Apropos Sprache – bist du zweisprachig aufgewachsen? Oder haben deine Eltern, wie bei so manchem Kind mit Migrationshintergrund, darauf bestanden, dass du Deutsch sprichst, der Integration wegen?

Integration ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Meine Eltern waren Kosmopoliten. Vielsprachigkeit, Belesenheit, Interesse an Politik und Naturwissenschaft waren uns wichtig. Aber als tschechische Naturwissenschaftler hatten sie auch eine sehr direkte, oft erdige Ausdrucksweise. Vor allem mein Vater fluchte und schimpfte sehr analfixiert, aber nicht so grindig wie ich.

Was war dein erstes Erlebnis mit Musik?

Ich erinnere mich an Mamas Plattensammlung: Yma Sumac, ein großes Idol von mir. Janáček, Smetana, Dvořák, Rimski-Korsakow, aber auch die »Rhapsody in Blue«. Außerdem hatte sie Tonbänder und Platten tschechischer Künstler, die man in etwa mit Qualtinger, Bronner und Kreisler vergleichen könnte, beispielsweise Jan Werich, Jiří Voskovec, Jiří Suchý & Jiří Šlitr. So gesehen ist es nicht verwunderlich, dass ich Kontrabass spiele. Ich trällerte als Volksschulkind auch die berühmte Arie der Königin der Nacht aus der »Zauberflöte« herum und wollte damals Opernsängerin werden. Über meinen großen Bruder kam ich mit Streetband, den psychedelischen Beatles, The Flying Lizards, Jean Michelle Jarre, Pink Floyd und NDW in Berührung. Ich lag auf seinem Bett, las »MAD«, »U-Comix« und »Freakbrothers«, und er legte für mich Trio auf – das erste Album. In Feldkirch gibt es immer noch den großartigen Musikladen, wo ich später meine ersten Platten kaufte. Um 200 Schilling gingen sich zwei »Nice Price«-LPs aus. Die Dämme brachen, als ich in Wien die Plattenläden entdeckte: Why Not, Ton um Ton, Rave Up, Dum Dum Records, beim Rathaus, am Schwedenplatz … Meine ersten Gigs hatte ich als 10- bis 13-Jährige. Ich sang und spielte Tambourin bei einem Ensemble von Musikschüler*innen, das für eine Packung Mannerschnitten Messen musikalisch untermalte. »Heilig ist der Herr«, »Halleluja« und »Laudato si« waren unsere größten Hits und wir bespielten die Brutalismuskirchen. Und ich war nicht getauft. Also, sie hat schon wirklich sehr versucht, mich in ihrem Schoß aufzunehmen, die katholische Kirche, aber ich agnostisches Hussitenkind hatte lieber »o. B.« im Zeugnis stehen, als diesem Verein beizutreten. Später trat ich mit einer Freundin der West Austrian Musical Company als Dritte von Links bei und es machte mir Spaß, »Jesus Christ Superstar« zu proben und aufzuführen. Ich hoffte, dort auch einen Freund zu finden. Der Jesus hätte mir ur getaugt, aber der war schon verheiratet.

Was mich als Frau zudem interessiert: Wie steht’s deiner Einschätzung nach um den Feminismus?

Es ist eine Katastrophe. Allein die Tatsache, dass ich als 53-jährige Musikerin so ein Buch schreibe, ist für viele schon feministisch. Der Verlag Glitzer & Grind geht ein beträchtliches finanzielles Risiko ein, weil ich eine Frau bin. Im Proberaum und Backstage-Bereich bin ich oft die einzige Frau unter Männern, meine schiere Existenz auf einer Bühne ist schon ein feministischer Akt. Dabei wollte ich eigentlich immer nur ganz normal in einer Band spielen, schreiben, Platten auflegen, ohne Feminismus-Mascherl, aber dieser Wunsch war wohl auch schon feministisch. Wir müssen dranbleiben.

Siehst du dein Buch als feministische Lektüre? Als eine Art Brandrede?

Wenn es eine Brandrede ist, dann über die Wichtigkeit von niederschwelligem Zugang zu DIY und Safe Spaces. Für lustvolle künstlerische Entfaltung aller Art abseits vom Markt und eine Gemengelage, wo man einfach in Ruhe etwas ausprobieren kann. Diese Orte spielen auch eine wichtige Rolle als Hafen, wo Reisende anlegen können, für eine Weile oder für immer. Als Tageszentrum, Spielplatz, Dorfwirt, Lagerfeuer, aber auch als gesellschaftliches Versuchslabor. Ist das Buch feministisch? Holistisch gesehen ja. Antifaschistisch ist es allemal.

Was möchtest du den Leser*innen mitteilen? Insbesondere jungen Frauen?

»Scheißts euch nix, aber schauts aufeinander!«, würde ich gerne raten. Aber so zu handeln, kann sehr gefährlich sein, speziell für Frauen.

Warum rauchen die Protagonist*innen dauernd?

Erstens, weil ich selber starke Raucherin bin, und zweitens, weil man mit Schilderungen von Zigarettenwuzeln, Anrauchen, Rauch ausatmen et cetera Zeit verstreichen lassen kann, um Tempo rauszunehmen. Und ich lasse am Anfang Marianne lieber hektisch Tschick suchen, als ihre Gefühlswelt mit Adjektiven zu beschreiben.

Wie schon mal angemerkt, scheint mir der Text wie eine Art Sargnagel-Buch der Punkszene/des Underground, sprachlich und von den Sujets her – auch ein bisschen wie Lydia Haiders epische Ekeltexte – siehst du dich da in einer Art Tradition oder hinkt der Vergleich deiner Meinung nach?

Der Gedanke ist sehr schmeichelhaft und das Kapitel »Maria Menarche« verhandelt feministische Kunst wie sie auch Lydia Haider macht. Es spielten glaube ich auch Manhattan Transfer, Il Decamerone, Ulli Lust, Bulgakov, Karel Čapek, Karel Michal sowie Texte aus allen möglichen Fanzines eine Rolle. Ich glaube, dass österreichische Filme und Serien wie »Kottan«, »Braunschlag«, »Bad Fucking« und »Blue Moon« mich inspiriert haben, und Tarantino sowieso. Lydia Haider und Stefanie Sargnagel sind auch ganz wichtige Künstlerinnen, die ich sehr schätze. Lydia Haider war sogar so großzügig, für Phal:Angst mit Gebenedeit einen Remix zu machen. Mit »Dicht« hat Stefanie Sargnagel eine wichtige Geschichte genau so erzählt, wie sie erzählt gehört. Tolle Frauen.

Zweite, persönliche Connection, als ich das Kapitel mit dem Huhn las: Christine Nöstlingers »G’schichten für Erwachsene«, die der Rabaukenzeit noch nachhängen – was hast du als Teenager gerne gelesen?

Seit meiner Kindheit liebe ich die »Mumins« von Tove Jansson. Arthur Ransome schrieb starke weibliche Charaktere, zum Beispiel »Seeräuberkönigin Li«, und George Bernard Shaws »The Adventures of the Black Girl in Her Search for God« finde ich immer noch großartig, auch B. Traven, Michael Ende und viele mehr. Ja, und ich hatte meine Enid-Blyton-Phase. In der Schule haben wir übrigens kein einziges Buch von einer Frau gelesen.

Gibt es Texte oder Bücher, zu denen du immer wieder zurückkommst, um wieder in deren Welt einzutauchen, dort spazieren zu gehen, sozusagen?

»The Sandman« von Neil Gaiman hat es mir jetzt leider verdorben, weil der Autor mit schlimmen Vorwürfen konfrontiert wird. Ausgerechnet.

War der Roman ein Langzeitprojekt mit Planung über Monate hinaus oder ein spontaner Entschluss – musste der Text raus, so wie es in deinem Buch vorkommt, mit dem »Pepsistischen Prozess«?

In den 1990ern habe ich eine Novelle mit Mixtape geschrieben, für die sich damals kein Verlag fand. Vor einiger Zeit habe ich das wieder gelesen. Einiges ist schlecht gealtert, aber der Strang mit Peter Fanta und Fiffi gefiel mir noch immer. Dann hatte ich in den 2010ern die Idee für einen Stadtroman, und da entstand, basierend auf einer Tratschgeschichte, der »Dienstag ist Reggae«-Teil sowie der Einstieg mit dem Hirn auf dem Teppich. So richtig wollte das Projekt aber nicht abheben und ich ließ es liegen. Dann surfte ich im März 2024 auf Facebook rum und sah, dass Glitzer & Grind Manuskripte suchten, und die mussten nicht einmal fertig sein. Der Aufruf war so freundlich formuliert, dass ich mich traute, ein paar Textproben zu schicken, und Alfred (Anm.: Wihalm) von Phal:Angst hat dankenswerterweise beide Seiten ermuntert, zusammenzukommen. Das Interesse von Glitzer & Grind zündete den Funken, den Roman binnen ziemlich kurzer Zeit zu schreiben. Der Gedanke, dass mein Buch als Hardcover, so liebevoll gesetzt und gestaltet, von so einem lässigen Verlag veröffentlich werden würde, war ungemein beflügelnd.

Der »Pepsistische Prozess« beschäftigt sich mit der Verarbeitung des Erlebten zu künstlerisch mehr oder weniger interessantem Output. Wieviel Autobiographisches hat sich in dein Buch geschummelt (hoffentlich was von den schönen Dingen)?

Wenn man über die Jahrzehnte im DIY-Bereich tätig ist, sammelt man ganz unweigerlich Geschichten, und die wollte ich erzählen, wobei mir wichtig ist, niemanden persönlich bloßzustellen. Deshalb hat es auch keinen Sinn, zu versuchen, irgendwelche Charaktere mit realen Personen abgleichen zu wollen, auch wenn man so etwas Ähnliches schon mal gehört haben mag, aber halt doch anders. Ich war Glautsch, die Püppi einen Iro schnitt aber sie nicht retten konnte, ich war Kiwi mit der urinierenden Frau, ich rezipierte feministische Kunst, die mich zu »The Unstoppable Sex Machine« inspirierte. Ich musste mit meinem Vater (ohne Schusswaffen) darum kämpfen, in Wien studieren und dort bleiben zu können. Ich kenne aus Feldkirch so etwas wie die Spina und lernte früh, dass ältere Brüder und Väter mancher Schulkolleginnen nicht safe sind. Ich bekam mit, wie Heroin den beliebten Schulsprecher aus guter Familie zum Stricher machte und meine Schulkollegin in den Suizid trieb, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Aber ich genoss im Jugendzentrum Graf Hugo auch meine ersten Live-Konzerte, ich liebte die bunt bemalten Wände und freundlichen Menschen dort, die so ganz anders tickten. Und ich erlebte später in Wien auch viel Magie und Freundschaft in diversen Proberäumen, in der Arena, im g7, und, und, und. Und es gab tatsächlich eine liebenswerte Ratte, die Lenin hieß und in der Brusttasche einer Lederjacke vergessen wurde. Blau war hingegen eine andere Ratte, die ein paar Punks bei sich hatten, die in den 1980ern auf der Durchreise durch das Feldkircher Einkaufszentrum schlurften.

Du erwähnst im Nachwort dankend den Staat Österreich. Mich interessieren die Verbindungen zur Migrationsgeschichte deiner Familie. Deine Eltern kommen aus der ehemaligen ČSSR, korrekt? Und wie kam es zur Kindheit unter anderem in Chile, seid ihr in den 1980er-Jahren dorthin gezogen? Das war doch damals sicher keine ungefährliche Zeit dort?

Meine Eltern waren tschechische Geologen, die 1960 schon in Afrika gearbeitet hatten und sehr unter den im Ostblock üblichen Repressionen und Reisebeschränkungen litten. Als sie 1968 eines Morgens plötzlich die Panzer vor dem Haus sahen und im Radio hörten, dass der Prager Frühling ein blutiges Ende gefunden hatte, flohen sie mit meinem damals achtjährigen Bruder nach Wien. Sie erlebten hier in Österreich viel Hilfsbereitschaft und Mitgefühl. Wildfremde Leute luden sie ein, in ihrem Gästezimmer zu schlafen, gaben ihnen etwas zu essen, spendeten Trost. Meine Mutter, die eine HTL-Matura in Geologie hatte (die in Österreich nicht anerkannt wurde), bekam eine Stelle in einer Putzerei und dazu eine kleine Dienstwohnung. Ein erstes Zuhause. Ihnen wurde sogar ein Christbaum geschenkt! Mein Vater, ein international gefragter Geophysiker und Prospektor (Anm.: sucht nach Bodenschätzen) machte eine steile Karriere und arbeitete jahrelang für die IAEO, und so kam es, dass unsere Familie oft umzog. So ergab es sich, dass ich 1971 in Radstadt geboren wurde, obwohl wir eigentlich in Wien lebten.

Gerade hatten wir die Staatsbürgerschaft bekommen, da ging es schon wieder weiter: 1974/75 lebten wir in Santiago de Chile. Also begannen wir, Spanisch zu lernen, hoch oben in einem Wolkenkratzer, der immer wieder wegen der Erdbeben wackelte. Vom Fenster aus konnte man das Regierungsgebäude sehen, einen unheimlichen schwarzen Block mit einem Hubschrauberlandeplatz auf dem roten Dach. Ich habe viele Erinnerungen an Chile, obwohl ich noch sehr klein war, und fühle mich dem Land auf eine sentimentale Art verbunden. Es war die Zeit der Massenmorde, der Folter und des Grauens, aber mein Vater suchte Uran für Pinochet, der ja – wie man damals befand – einer von den Guten war. Unglaublich. Meine Eltern und ich entkamen einmal nur sehr knapp der Ermordung durch einen Soldaten, weil wir die Ausgangssperre wegen eines Missgeschicks verletzt hatten. Unsere Familie ging bald wieder nach Wien, wir schauten uns auf dem Heimweg aber noch ein paar südamerikanische Länder an.

Zurück in Favoriten besuchte ich die Vorschule und war das einzige Kind, das Deutsch nicht als Erstsprache hatte. Ich wurde während meiner Schulzeit generell sehr gefördert und bin dankbar, dass ich so viel Bildung genießen durfte. Das versuche ich, auch in meinem Beruf zurückzugeben. Dann zogen wir der Braunkohle wegen nach Saarbrücken und ich kam in die erste Klasse Grundschule, wo ich liebevoll als »Wiener Würstel« gehänselt wurde. Also lernte ich Saarbrückner Deutsch. Meine Eltern beschlossen aber, dass es wohl besser wäre, wenn wir uns wieder in Österreich niederlassen würden. Wien kam nicht mehr in Frage, das hassten sie, also studierten sie die Karten und Wetterdaten, stellten fest, dass das Vorarlberger Rheintal eine Gunstlage, herrliche Berge, gute Fahrradinfrastruktur, mittelalterliche Städte und sogar den Bodensee hat, und entschieden sich nach einem Sommerurlaub im Ländle für Feldkirch.

Man kann sich als Außenstehender nur schwer vorstellen, welches Hochgefühl sie als ČSSR-Emigranten verspürten, wenn sie einfach so, völlig legal und nur mit einem Personalausweis, über die grüne Grenze nach Deutschland, in die Schweiz oder nach Liechtenstein radelten, um Schokolade oder Zigaretten zu holen. Und es ist auch für viele schwer zu verstehen, warum mein Vater zeitlebens immer den einen Koffer griffbereit hatte, falls es – wie 1968 – wieder einmal schnell gehen musste. Ich wuchs also mit dem Trauma der Repression und Emigration, aber auch mit einer anderen Lebensgeschichte und einem anderen Blick auf die Welt als mein Umfeld auf, das seit Menschengedenken in Vorarlberg lebte.

Man sieht die Welt nun einmal durch andere Augen, wenn man beispielsweise 1980 ein paar Wochen als weibliche Person in Libyen gelebt hat. Meine Mutter und ich besuchten den Vater dort in den Sommerferien. Uns stand zwar ein sehr schönes und komfortables Haus zur Verfügung, aber es war ein Gefängnis, weil es für uns schlicht lebensgefährlich war, ohne männliche Begleitung hinauszugehen. Die einheimischen Frauen gingen immer ganz in Schwarz verhüllt hinter ihren Männern. Wenn mein Vater frei hatte, gingen wir einkaufen, machten Ausflüge und er zeigte uns die Stadt. Aber meine Mutter und ich konnten sie nicht wie sonst auf eigene Faust entdecken. Und ich konnte nicht mit den Kindern draußen spielen, die antiwestliche Propagandalieder sangen. Meine Mutter und ich wurden krank und wir flogen vorzeitig wieder nach Österreich, um uns behandeln zu lassen. Ja, wir konnten raus, und diese Reise- und Bewegungsfreiheit ist so unglaublich kostbar, deshalb bedrücken mich zum Beispiel Nachrichten aus dem Iran und Afghanistan so sehr.

Bis heute nervt mich das reflexartige Deutschen-Bashing, das auch in der Antifa so verbreitet ist. Ich hatte in Vorarlberg mit meinem Saarbrücknerisch eine schwierige Zeit als Piefkesau und deutsche Hure. Kein Vergleich mit der Toleranz in Deutschland, also musste ich mich integrieren, wenn ich nicht dauernd gefetzt werden wollte, und schnell Vorarlbergisch lernen, auch um dem Unterricht in der Volksschule überhaupt folgen zu können. Manche Gymnasiallehrer fühlten sich bemüßigt, sich zur Sudetenfrage und zur slawischen Seele zu äußern, aber ich fühlte mich bei der Notengebung nicht diskriminiert. Interessanterweise hatte ich auch einen Mitschüler, dessen Eltern mit ihren drei kleinen Kindern auf Skiern aus der ČSSR geflohen waren. Aber wir Akademikerkinder waren wohl bessere Ausländer als Mustafa und Dragica, die in den 1980ern natürlich nicht aufs Gymnasium gingen. Der Lehrkörper war uns sogar wohlgesonnener als den Vorarlberger Arbeiterkindern, die bis zur Matura allerlei ertragen mussten. Aishes, Justins und Tamaras weiterzubringen, ist deshalb mein Beruf. Und Sprache zu vermitteln, damit man sich versteht, wenn man es will. Ich bin jedenfalls froh, dass ich seit 1990 in Wien leben darf.

Du hast ja lange mit Phal:Angst und diversen anderen Bands gespielt, bist jetzt aber in einer neuen Band, ich möchte fast sagen »Ensemble«, die deutlich mehr swingt – trotz düsterer Texte. Im Down Under fand am 7. März 2025 das Debütkonzert von Temporäre Objekte statt. Bekommt das geneigte Publikum bald einen Nachschlag?

Am 3. September 2025 spielen wir im Arena Beisl, bis dahin schauen wir, dass wir an neuen Songs arbeiten.

Julia Bassenger lebt und arbeitet in Wien, sie liest an mehreren Terminen aus ihrem neuen Buch vor, u. a. am 22. April 2025 in Hartliebs Bücher, 1180 Wien.