Der ganzheitliche Ansatz des Komponisten und Elektronik-Performers Karlheinz Essl führte ihn im Laufe seiner Karriere geradezu folgerichtig immer wieder zur Orgel. So auch bei seinem aktuellen Werk »ORGANO/LOGICS« (col legno). Was sich so manche traditionellen Organist*innen nicht erlauben würden, erprobt Karlheinz Essl mit dem kongenialen Partner Wolfgang Kogert, indem z. B. durch die halbgezogenen Register ein feinnuancierter Wind den Pfeifen unharmonische Zwischentöne entlockt. Die Arbeit von Karlheinz Essl ist zuweilen überraschend handwerklich, wenn er Tonbänder zerschneidet, um eine aleatorische Klangauswahl zu betreiben, oder wenn er seine Notenblätter selbst zeichnet, damit er meditativ vorbereitend seine »Leinwand« selbst grundiert. Gleichzeitig arbeitet und experimentiert er seit Langem mit dem Einsatz von Computern und erkundet deren Grenzen. So viel vorweg: Auch ChatGPT kann nicht Anton Webern und Franz Kafka zusammenführen. Überhaupt hat Artificial Intelligence vom Komponieren keine Ahnung. skug traf den an der mdw unterrichtenden Komponisten im Future Art Lab zum Gespräch.

skug: »ORGANO/LOGICS« steht in der Tradition des Aufgreifens und Weiterentwickelns früherer Werke. Eines der Stücke heißt »WebernSpielWerk«. Im schmalen Werkkatalog von Anton Webern finden sich auch Bearbeitungen von Bach und Schubert. Webern selbst suchte in seinen Kompositionen eine Synthese zwischen Beethoven und Bach. Worin liegt für dich der Reiz und Sinn, traditionelle Werke neu zu bearbeiten?

Karlheinz Essl: Es ist der Versuch, Dinge aus der Vergangenheit lebendig zu machen und in die Gegenwart zu bringen. Ich nehme dazu auch eine Haltung ein und liefere eine Interpretation. Webern verfolgt mich schon seit langer Zeit, ich verdanke ihm auch, dass ich ein Komponist geworden bin. In meiner Jugendzeit war ich sehr beeindruckt von klassischer und kontrapunktischer Musik und habe die sogenannte Neue Musik total abgelehnt. 1983 habe ich anlässlich des 100. Geburtstags von Anton Webern seine »Orchesterstücke op. 6« – aufgeführt vom London Symphony Orchester im Wiener Konzerthaus und dirigiert von Claudio Abbado – gehört. Diese sechs kurzen Orchesterstücke sind unglaublich farbig und sehr intensiv. Alles, was ich davor gemacht hatte, empfand ich nach diesem Damaskus-Erlebnis als wertlos. Ich erkannte, dass ich mein ganzes kompositorisches Leben ändern und neu ausrichten müsste. Insofern ist Webern für mich ein enorm wichtiger point of departure. Er hat mich auch dazu gebracht, meine Dissertation in Musikwissenschaft, die ich ursprünglich über die Streichquartette der Wiener Schule machen wollte, über sein Spätwerk zu schreiben. 2005 wurde ich angefragt, zu seinem 60. Todestag – er ist bekanntlich 1945 in Mittersill von einem amerikanischen GI in vermeintlicher Notwehr erschossen worden – einen Beitrag für das Komponist*innen-Treffen Kofomi von Wolfgang Seierl zu liefern. Meine Idee war ein Glockenspiel, das Anton Webern gewidmet ist und das man alle 15 Minuten in der ganzen Stadt hören soll. Man kennt diese sogenannten Carillons aus Holland und Belgien. In Österreich gibt es sie – mit ein paar wenigen Ausnahmen – leider sehr selten. Mein elektronisches Glockenspiel bestand aus einem Lautsprecher, den wir in das Dachgeschoss des Rathauses gestellt haben. Ein Dachfenster wurde aufgemacht und der Lautsprecher hat den Hauptplatz beschallt. Alle 15 Minuten wurde mit Hilfe eines selbstgeschriebenen Computerprogramms aus einer von Webern hinterlassenen Zwölftonreihe ein immer neues, kurzes Stückchen algorithmisch komponiert und abgespielt.

Du sprichst einen interessanten Punkt an: Die erste Generation der Zwölftonkomponist*innen hat ja noch gedacht, dass eines Tages selbst die Gassenhauer oder die Glockenspiele auf Zwölftonmusik basieren. Warum hat sich diese Musik nicht durchgesetzt?

Die Melodien wären zu schwer, um sie sich zu merken und in unserem Gehör zu verankern. Aber man muss sie ja nicht in der Gasse pfeifen. Die Idee, dass man nicht mehr der Hierarchie von Tonstufen und harmonischen Funktionen folgt, sondern Töne frei setzen kann, egal in welcher Konstellation – das finde ich einen äußerst interessanten Zugang. Dieses Konzept wurde übrigens gar nicht von Arnold Schönberg allein erfunden, sondern von drei oder vier Personen mehr oder weniger gleichzeitig. Auch der ukrainische Komponist Jef Golyscheff war darunter, oder auch Josef Matthias Hauer. Hauer und Schönberg kannten sich, aber von Golyscheff wussten sie nichts. Schönberg hatte eine völlig andere Methode als Hauer. Dieser formulierte sogenannte Tropen – melodische Formulierungen, Pattern und Floskeln. Bei Schönberg ging es um eine Art von abstrakter, wenngleich melodisch gedachter musikalischer DNA, aus der er eine ganze Komposition entwickelt. Webern hatte einen völlig anderen, mehr strukturellen Zugang und war sehr am Klang orientiert; er hat – wie man auf alten Fotos sehen kann – am Klavier sitzend mit seinen Zwölftontabellen komponiert. Das würde man gar nicht vermuten.

Darf ich bezüglich lebensverändernder Aspekte noch einmal nachhaken: Du warst ja Anfangs auch ein Rockmusiker. In dem Moment, wo man sich Anton Webern und der Zwölftonmusik zuwendet, trifft man bewusst oder unbewusst die Entscheidung, »fringy« zu werden. Als Fringe-Musik bezeichnet man Musik im Randbereich mit einem relativ kleinen Publikumssegment.

Mich hat nie interessiert, ob etwas fringy ist oder nicht. In meinem kurzen Leben als Rockmusiker stellte 1975 das Live-Konzert von Roxy Music ein einschneidendes Erlebnis dar. Meine Cousine hat mich zu diesem Konzert in der Kurhalle Oberlaa in Wien mitgenommen. Das hat mich total umgehauen. In Folge habe ich das Klavierspielen aufgegeben und mir mit selbstverdientem Geld eine E-Gitarre gekauft. Mein Vater war empört. In der Schule habe ich dann mit Gleichgesinnten eine Band gegründet, wir haben allerdings nur Songs von den Doors, den Rolling Stones und auch King Crimson’s »21th Century Schiziod Man« nachgespielt. Ich wollte auch Eigenkompositionen spielen, bin aber bei meinen Bandkollegen auf Widerstand gestoßen. Mit 19 Jahren hat mich die Rockmusik nicht mehr interessiert. Ich habe mir einen ausgedienten Kontrabass aus einer Kirche organisiert, ihn selbst restauriert und als Jazzbassist mit verschiedenen Leuten gejammt. Mit der Neuen Musikgruppe 1070 haben wir unter anderem dodekaphonen Cross-Over-Jazz gespielt. Neben meinem 1979 begonnenen Musikwissenschaftsstudium habe ich an der mdw Kontrabass und Tonsatz studiert und war später Kompositionsschüler von Friedrich Cerha. Ihm verdanke ich die Begegnung mit der Musik Anton Weberns und die Beschäftigung mit elektronischer und serieller Musik. Mit 40 habe ich dann wieder die E-Gitarre für mich entdeckt und eine Reihe von Stücken dafür komponiert, die ich zum Teil selber gespielt habe. So gab es in meinem Leben immer wieder Brüche, aber wenig Linearitäten.

Auf dem kommenden Album »ORGANO/LOGICS« gibt es den Bonustrack »Orgue de Cologne«. Die ursprüngliche Komposition stammt noch aus den 1980er-Jahren?

Es ist mein erstes elektronische Stück. Ich habe damals bei Friedrich Cerha Komposition studiert und auch den Lehrgang für elektroakustische Musik, den Dieter Kaufmann geleitet hat, besucht. So hatte ich die Möglichkeit, mich in einem Studiokontext zu bewegen. Auch unterschiedlichste Künstler*innen aus anderen Lehrgängen haben diesen Kurs besucht, der allen Interessierten offenstand. Computer gab es aber zu dieser Zeit noch nicht. Alles wurde noch analog auf Tonband aufgenommen. Mich hat das Bandschneiden sehr begeistert. Für dieses Orgelstück bin ich in die evangelische Kirche nach Klosterneuburg gegangen: dort befand sich eine neue Orgel mit mitteltöniger Stimmung. Mit einem Tonbandgerät habe ich dort einen Orgelcluster auf den schwarzen Tasten des Pedals aufgenommen, als Ausgangsmaterial für dieses Stück. Dann habe ich ganz »klassisch« mit einem Terzbandfilter gearbeitet, den man auch in den 1950er-Jahren in Köln beim WDR verwendet hat. Und die verschiedenen Ergebnisse wieder auf Tonband gespeichert. Diese Bänder habe ich dann in unterschiedliche Längen zerschnitten und in einen Hut gegeben. Meine Kolleg*innen habe ich gebeten, Tonbandschnipsel herauszuziehen. In der Reihenfolge, in der ich sie bekommen habe, wurden sie neu zusammengeklebt. Diesen Cut-up habe ich wieder zerschnitten und den ganzen Prozess mehrmals wiederholt. Am Schluss hatte ich dann dieses Stück, das zwar durch Zufall entstanden ist, aber geklungen hat wie frühe serielle elektronische Musik des Kölner WDR Studios aus den 1950er-Jahren. Daher der Titel »Orgue de Cologne«. Die Coda des Stückes ist ein sphärischer Orgelklang, nachdem ich den Motor der Orgel abgedreht hatte. Das klang so, als ob der Orgel die Luft ausgehen würde.

Die ursprüngliche Form dieser Komposition ist aber nicht auf der CD »ORGANO/LOGICS«?

Das Besondere an diesem Stück ist, dass diese Version erst während der Aufnahme-Sessions zum Album »ORGANO/LOGICS« in der Wiener Hofburgkapelle entstanden ist. Nachdem wir alle zehn Stücke aufgenommen hatten, habe ich dem Organisten Wolfgang Kogert von diesem alten Stück erzählt. Es war allerdings in Mono und hätte vom Klang her nicht zu den anderen Stücken gepasst. Da kam mir die Idee, die Originalaufnahme des Stücks von einem Lautsprecher aus der Empore der Kirche abzuspielen. Den Lautsprecher habe ich während der Wiedergabe wie ein Tänzer bewegt und damit eine Art analoges Echtzeit-Panning performt. So konnte sich dieses alte Tonbandstück schließlich in den Sound der CD integrieren, da nun alle Stücke im gleichen Raum der Wiener Hofburgkapelle aufgenommen wurden.

Springen wir nun zum Anfang des Albums, zum Stück mit dem Titel »vingt secondes«. Lässt sich das Konzept in 20 Sekunden erklären?

2020 gab es einen Open Call eines amerikanischen Musikers und Komponisten, ein 20-sekündiges Stück für Melodika zu schreiben. Da zu diesem Zeitpunkt alle Konzerte abgesagt waren und ich plötzlich viel Zeit hatte, habe ich mir eine Konzertharmonika gekauft und damit experimentiert. So fand ich zu einem »atmenden« Orgelklang. Ich habe das Stück damals Wolfgang Kogert gezeigt, der meinte, dass das ja ein richtiges Orgelstück sei, dass man mit auf dem Schwellwerk spielen könnte. Wir haben das dann in der Wiener Hofburgkapelle ausprobiert – es hat fantastisch geklungen! So ist aus der Melodika-Miniatur ein klitzekleines Orgelstück geworden. Darin kommen übrigens alle 12 Töne vor.

Die »Ausweitung des Orgelklanges« ist auf dieser Platte zu spüren: Es gibt die Orgel als Objekt, und man experimentiert, welche zusätzlichen Klänge sich diesem Instrument noch entlocken lassen. Ich fand auch das Stück »unbestimmt« sehr stark. Man hört quasi einem Maschinenlebewesen beim Atmen zu.

Ich hatte das Glück, dass Wolfgang Kogert mich unglaublich befeuert und mir Inspirationen und Ideen gegeben hat und wir auch sehr viel gemeinsam ausprobieren konnten. Als ich noch Tonsatz bei Alfred Uhl an der mdw studierte, hat mich die Orgel als Kontrapunktmaschine fasziniert. Ich war zu dieser Zeit sehr oft im Stephansdom und habe mir die legendären Orgelkonzerte von Peter Planyavsky angehört. Aber dann habe ich mit der Zeit das Interesse an der Orgel verloren: Das Repertoire war mir zu konservativ und die zeitgenössische Orgelmusik hatte oft einen sehr akademischen Touch. Sie wird ja zumeist von Organist*innen – und nicht von Komponist*innen – geschrieben, die in ihrer Praxis gefangen sind. Dadurch, dass ich kein Organist bin, kann ich mir Sachen erlauben, bei denen jede*r Organist*in nur den Kopf schütteln würde.

»Gradus ad organum« … so eine Überschrift auf deiner Website zum Orgelprojekt mit Wolfgang Kogert. Ein schrittweises Sich-dem-Instrument-Nähern. Du hast ja auch mit Studierenden Orgelmusikexperimente durchgeführt. Was habt ihr da ausprobiert?

2017 haben ich gemeinsam mit Wolfgang Kogert ein ganzes Jahr lang das Projekt »Orgel und Elektronik« mit meinen Studierenden an der mdw veranstaltet. Die Orgel ist ein sehr altes Instrument, das schon in der Antike bekannt war. Die Anordnung der Pfeifen ist klug organisiert. Bei einer chromatischen Tonleiter wandern die Töne ständig hin und her, um die Räumlichkeit der Klänge auszubalancieren. Wir haben sehr viel ausprobiert, mit verschiedenen Arten der Klangerzeugung experimentiert und uns gefragt: Wie kann man den gewohnten Orgelklang »aushebeln«? Das geht am besten auf Orgeln mit mechanischer Traktur, bei denen man direkt mit den Registern und den Tasten in den Wind eingreifen kann. Auf den Tasten ist es zwar schwer, aber durch eine sehr feine Nuancierung des Tastenanschlags durchaus möglich. Bei den Registern geht es viel leichter. Wenn sie nur halb oder verlaufend gezogen werden, dann sprechen die Pfeifen mit unharmonischen Zwischentönen an, die sehr elektronisch klingen. Damit haben wir viel experimentiert. Aber auch mit der Aufnahme von Orgelklängen. Wie nahe kann man rangehen? Mit welchen Mikrophonen? Wir hören die Orgel ja meist von der Ferne und dann vermischen sich die Klänge im Raum.

Man könnte die Orgel ja auch als Computer des Barock bezeichnen – unglaublich viel Technik für die damalige Zeit. Und daraus wurden weitere Dinge entwickelt. Ein gewisser Herr Jethro Tull, ein englischer Agronom, hat eine Orgel umgebaut, Saatgut eingefüllt und die einzelnen Samenkörner mit der Orgelmechanik in das Feld aufgebracht … Mit dieser historischen Anekdote haben wir eine unmittelbare Überleitung zurück zum Album: War das Stück »HerrGott!« die erste Auftragsarbeit für ein Orgelstück?

Ja, dieses Stück war das Resultat eines Auftrages für ein Orgelstück, den ich vom Wiener Domorganisten Konstantin Reymaier erhalten habe. Er war maßgeblich an einem langen Forschungsprojekt beteiligt, bei dem überlegt wurde, was man mit der nicht mehr spielfähigen Riesenorgel im Wiener Stephansdom anstellen sollte. Kann man sie noch retten? Diese Orgel, die 1955 nach der Bombardierung eingebaut wurde, war klanglich sehr unausgewogen und ist auch immer mehr verfallen. Zuletzt wurde dann nur mehr auf der Chor-Orgel gespielt. Bei der Restaurierung wurde dann möglichst viel von der alten Orgel verwendet und sie wurde auch durch neue Register ergänzt. Die Orgelbaufirma Rieger aus Vorarlberg hat die Orgel stark erweitert, unter anderem auch mit einem 64-Fuß-Subbass-Register, das Töne unter 20 Hertz erzeugt, die man zwar nicht mehr hören kann, sehr wohl aber als Vibration spürt. Die neue Riesenorgel hat nun einen digitalen Spieltisch mit fünf Manualen und Pedalen, den man verschieben und an ein Glasfaserkabel anschließen kann. Ein*e Organist*in kann nun auch mittig im Kirchenschiff, in der sogenannten Vierung sitzen. Dort hört man den gesamten Klang der Orgel, der aus allen Richtungen kommt, da die einzelnen Werke im ganzen Kirchenraum verteilt sind. Für die Eröffnung dieser neuen Orgel wurde ich dann von Konstantin Reymaier beauftragt, eine Variation über das Heurigenlied »Herrgott aus Sta« zu schreiben – und ich habe mich nach anfänglichem Zögern gern dieser Aufgabe gestellt. Aber ich wollte kein »Zirkusstück«, das die Orgel und ihre unzähligen Effekte vorführt. Ganz im Gegenteil schwebte mir eine Musik der Demut und Stille vor.

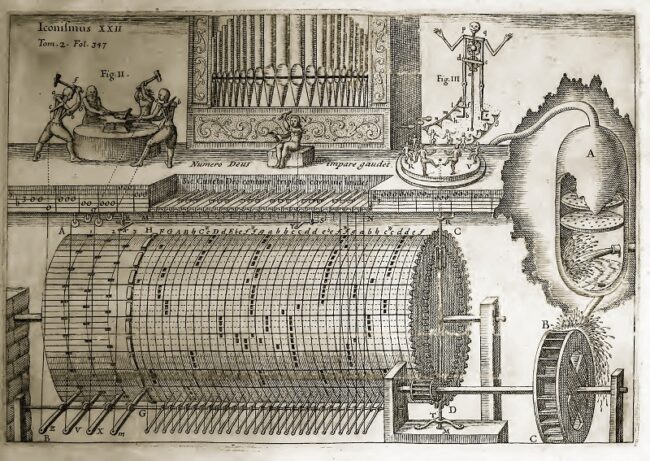

Auf eurer CD findet man auch eine Abbildung einer seltsam fantastischen Orgel. Woher stammt diese Abbildung?

Diese Abbildung findet sich in der 1650 gedruckten »Musurgia Universalis« von Athanasius Kircher und zeigt eine hydraulische Orgel mit einer eigentümlichen Walze. Der Universalgelehrte und Jesuit hat diese Orgel in seinem Buch genauestens beschrieben. Ich habe das Glück, dass ich in Klosterneuburg lebe, wo es die größte Stiftsbibliothek der Welt gibt, mit 300.000 Bänden vom 11. Jahrhundert bis heute, sowie einen halben Regalmeter Athanasius Kircher. So konnte ich mit seinem mehr als 1000-seitigen Werk im Original arbeiten. Auf der Abbildung dieser hydraulischen Orgel steht übrigens: »Numero Deus impare gaudet« – »Gott erfreut sich an ungeraden Zahlen«. Für Athanasius Kircher ist die Vollzahl 10 die Summe der ersten vier Ziffern 1, 2, 3 und 4. Unabhängig davon habe ich auch immer wieder Stücke komponiert, die mit exakt diesen Proportionen arbeiten. Zum Beispiel in dem für die Salzburger Festspiele 1997 komponierten Ensemblestück »wird sichtbar am Horizont« für präpariertes Klavier, zwei Schlagzeuger*innen, Bläsertrio und Streichquartett. Oder in meinem Schlagzeugstück »Proportional Circles 2314« aus dem Jahre 1987.

In deinen Werken hast du immer wieder mit Computern gearbeitet, um mit Hilfe von Algorithmen Ideen in Musik zu überführen. Mit der Fragestellung: Welche nicht unmittelbar naheliegenden Prozesse und Möglichkeiten finde ich? Daher jetzt auch die aktuelle Frage: Hast du schon einmal Erfahrungen mit Künstlicher Intelligenz gemacht und wie schätzt du dieses Potenzial für dich ein?

Seit 2022 beschäftige ich mich mit diesem Thema. Ich kam zunächst durch Bildgeneratoren wie Midjourney damit in Berührung. Die Ergebnisse sind äußerst unterschiedlich: zwischen platt und beliebig und großartig. Im November letzten Jahres wurde ich auf ChatGPT aufmerksam und habe begonnen, mich mit dieser Maschine zu unterhalten, und habe Fragen zu Anton Webern gestellt. Kamingespräche im Stil von: »Hilf mir kurz weiter, welche Texte von Frank Kafka hat Anton Webern vertont?« Dann kamen die unglaublichsten Geschichten: Er habe »Das Schloss« und »Der Prozess« vertont – mit genauen Angaben von Opuszahlen und Besetzungen. Das ist alles natürlich völliger Schwachsinn, denn es gibt überhaupt keine Verbindungen zwischen Webern und Kafka. Die beiden haben sich nicht einmal gekannt. Trotzdem wurde mir das von dieser KI unglaublich glaubwürdig erzählt. Aber das Schlimmste für mich war, dass ChatGPT keine reflektierenden Nachfragen stellt, sondern nur wohlklingende Antwort am laufenden Band generiert. Diese Antworten sind ein Von-Wort-zu-Wort-Gehen, beruhend auf Übergangswahrscheinlichkeiten. ChatGPT kann auch nicht komponieren, es kann höchstens Töne aneinanderreihen. Der Informatiker, Aktionskünstler, Schriftsteller und Gemüseorchester-Musiker Jörg Piringer hat vor Kurzem ein großartiges Buch im Ritter-Verlag veröffentlicht, das den Titel »günstige intelligenz« trägt. Als Forscher hat er zwei Jahre lang mit einer frühen Version von GPT gearbeitet und damit gedichtet. Sein Lyrikbuch reflektiert auch die politischen, gesellschaftlichen und ethischen Probleme, die mit der Verwendung von KI einhergehen. Ich habe dann auch den Versuch unternommen, ein Liebesgedicht im Stil von Ingeborg Bachmann schreiben zu lassen. Sie selbst hätte wohl zehn Gedichte daraus gemacht!

Verwendest du den Computer eigentlich auch, um dir gewisse Arbeitsschritte zu ersparen?

Das hat mich nie interessiert. Ich verwende den Computer schon sehr lange, und ich habe ihn auch schon verwendet, als ich ihn noch nicht zur Klangsynthese einsetzen konnte. Auf symbolischer Zeichenebene ließ ich mir von eigenen Programmen sogenannte »score lists« generieren, die ich mit der Hand in musikalische Notation übertragen habe. Der Computer ist für mich in erster Linie ein Spiegel meiner Vorstellungen, ein Tool zur Erweiterung meines Horizontes, eine Inspirationsmaschine. Die kompositorische Idee wird in Form eines Computerprogramms formuliert und ich lasse die Maschine diese Idee ausführen. Danach folgt ein langwieriger Prozess des manuellen Ausarbeitens. Bildlich gesprochen: Als Komponist grundiere ich meine Leinwände gerne selbst. Ich verwende keine Fertigprodukte aus dem Supermarkt! Was könnte dieses Leinwand-Grundieren bedeuten? Ich mache mir zum Beispiel mein Notenpapier – mit Tusche und Lineal – selber, denn das gekaufte Notenpapier hatte nie die richtigen Abstände für mich. Für jedes Stück habe ich mir mein eigenes Notenpapier zurechtgemacht. Das ist für mich keine verlorene Zeit, sondern der erste Schritt zum Stück, eine Art Ritual. In meinem Schreibtisch gibt es Laden voller Notenpapier, das ich mit Lineal und Tusche gezeichnet habe. Erst seit wenigen Jahren verwende ich auch Notationssoftware, aber keines der handelsüblichen Programme, die mir zu stark vom Mainstream der Musikindustrie geprägt sind. Stattdessen arbeite ich mit einer Software, die der kanadische Komponist Keith A. Hamel seit 1993 entwickelt.

György Ligeti hat einmal behauptet, Musik lasse sich nicht besitzen. Man findet viele deiner Partituren als Download auf deiner Website.

Partituren sind für Fachleute. Deshalb bin ich der Meinung, dass man Partituren freigeben soll. Ich war viele Jahre bei einem deutschen Verlag unter Vertrag, habe mich aber vor einigen Jahren »ausgekauft«, damit ich freie Verfügungsgewalt über meine Werke habe. Denn wenn meine Stücke öffentlich gespielt werden, fallen ohnehin Tantiemen an. Aber auch meine YouTube- und SoundCloud-Channels sind sehr wichtig. Da kann man deutlich sehen, wie die Musik und der Sound aus der Spielaktion heraus entstehen, auch wenn es wie produziert klingt. Um gewisse Stücke spielen zu können, benötigt man allerdings spezielle Software, die ich verkaufe. Bei Student*innen mache ich aber ein Ausnahme. Auch wenn es sich dabei nur um kleine Beträge handelt, empfinde ich die Bezahlung der Nutzungsgebühr auch als eine Art von Wertschätzung.

Deine Musik verlangt eine gewisse Zuwendung, sie ist eben keine reine Gebrauchsmusik. Deshalb ist es dir wichtig, dass Hörer*innen die Entstehung deiner Live-Musik auch nachvollziehen können. Denn die Stücke könnten ja genauso gut auch ausproduziert worden sein?

Bei meinen Live-Elektronik-Stücken ist es mir wichtig zu veranschaulichen, dass diese nicht produziert und mit unzähligen Overdubs versehen wurde, sondern im Moment der Aufführung aus der Spielaktion entsteht. Auch wenn die Stücke zum Teil wie produziert klingen. Das ist für mich fast eine Art Ethos. Ein aktuelles Projekt, an dem ich zurzeit arbeite, ist »Coastlines«. Hier habe ich einen eigenen Zugang in die Welt der Analogsynthesizer gefunden, die mir lange Zeit fremd war. Die Leute in dieser Szene arbeiten ganz anders als ich. Eine Ausnahme ist Thomas Lehn mit seinem uralten EMS Synthie AKS. Als Pianist und Improvisationsmusiker macht er fantastische, performative Musik. Er ist eine Referenz für mich. Denn auch ich möchte den Leuten zeigen, dass meine Musik mit modularen Synthesizern in einer Live-Situation performativ entsteht und nur durch die Interaktion mit einer ganz speziellen Art von Verschaltung – im Sinne einer Rückkopplung – entsteht.

Damit wäre Theodor W. Adorno widerlegt, der einmal behauptet hat, Musik im Fernsehen sei ein Brimborium.

Er hat vieles gesagt, was man heute anders sehen würde. Wie mit dem Jazz als einer Form des Regresses, einem Rückfall ins Kindliche. Trotzdem habe ich Einiges von ihm gelesen, seine Schriften waren mir wichtige Begleiter bei meiner Selbstfindung. Und auch seine Musik finde ich gut – er war ein ausgebildeter Komponist, ein Schüler von Alban Berg.

Eine sehr stimmige Bild-Ton-Kombination fand ich in Form des Videos von Kurt Brazda, für das du die Tonspur »après l’avant« beigesteuert hast. Denkst du auch manchmal in Videoclips, wenn du deine Kompositionen konzipierst?

»Ich möchte einen Film zu deiner Musik machen«, das war die Anfrage von Kurt Brazda. Und ich habe ihm mein Stück »après l’avant« zur Verfügung gestellt, zu dem er einen Essayfilm geschnitten hat. Dieses Filmgenre lebt ja auch von der Montage.

Das Stück »Partikel-Bewegungen« lässt sich ja auf eine Begegnung mit dem Schweizer Künstler Harald Naegeli – dem »Sprayer von Zürich« – zurückführen. Mich haben seine Strichzeichnungen sehr fasziniert, in die man richtiggehend versinken kann.

Diese quadratische Zeichnung ist ziemlich klein. Naegeli hat sich hier von der sogenannten Donauschule, einer Malerschule des 16. Jahrhunderts, inspirieren lassen. Ende der 1980er-Jahre hat er sich Kupferstiche von Albrecht Altdorfer in der Wiener Albertina im Original mit der Lupe angesehen. Besonders die mikroskopischen Schraffuren haben ihn sehr interessiert und wie damit räumliche Gestalten erzeugt werden können. Naegeli ist aber nicht bloß ein Street Artist und Graffiti-Sprayer, sondern ein ausgebildeter Künstler, der in Paris studiert hatte. Er hat sich damals mit Federzeichnungen, mit feinen Punkt- und Strichkonstellationen, beschäftigt. Diese organischen Strukturen entstehen in einem langwierigen Arbeitsprozess. Als ich ihn 1990 über meine Frau kennenlernte, habe ich auch gemerkt, dass er sehr viel von Musik versteht. Naegeli wollte dann etwas Performatives mit mir machen, und so entstand 1991 unser Projekt »Partikel-Bewegungen«. Meine Partitur war grafisch notiert. Dafür hatte ich ein Computerprogramm geschrieben und brauchte jemanden, der mir die damit generierten Score Lists ausdruckt. Christoph Lieben-Seutter, damals Hospitant am Wiener Konzerthaus und zuletzt Intendant der Hamburger Elbphilharmonie, war so nett, mir dafür einen PostScript-Drucker zur Verfügung zu stellen, den damals kaum jemand in Wien hatte.

Deine sehr enzyklopädisch angelegte Website enthält eine Fülle von miteinander vernetzten Seiten. Man rätselt über die Bedeutungen deiner Stücke, selbst wenn man die Ideen oder Konzepte hinter deinen Kompositionen kennt. Bei Stücken wie »tenet opera rotas« oder »Listen Thing« geht es doch stark um dieses Dechiffrieren?

Ein ästhetisches Produkt zu gestalten, das offen und vielgestaltig ist und auch sinnlich anspricht – das finde ich spannend! Bei »Listen Thing« kommt die Lösung des Rätsels erst am Schluss. Viele Zuhörer*innen lachen am Ende des Stücks, wenn sie die Melodie von »Stille Nacht« erkannt haben, die davor in allen möglichen kanonischen Varianten aufgetreten ist.

Wie können wir die Welt erfassen? Wir haben ja bei unserer Weltbetrachtung immer diese Computer-Analogien mit dem Glauben, dass wir alles in Bits und Bytes aufdröseln können. Wir leben ja in einer Situation, in der wir ständig analytisch die Welt betrachten und dann glauben, die Analyse sei die Welt. Aber damit bewegen wir uns ja weg davon, was sie ursprünglich ist, nämlich Synthese. Und so wie ich den Ansatz von Webern verstanden habe, wollte er eine Form der Synthese bewusst in seinem Komponieren erzeugen. Etwas Ursprüngliches, das wir in unserem reduktionistischen Analysieren nicht mehr erreichen.

Während meiner Ausbildung zum Chemie-Ingenieur musste ich im Labor viel analysieren und synthetisieren. Wir bekamen irgendeine unbekannte Substanz und mussten durch bestimmte Analysemethoden herausfinden, welcher Stoff das sein könnte. Analyse und Synthese wurden später zu einem Teil meines kreativen Bewusstseins. So gelangte ich auch zu meinem Dissertationsthema »Das Synthese-Denken bei Anton Webern«, der die Prinzipien von Bach und Beethoven zur Synthese bringen wollte, wie er in einem erst später veröffentlichten Brief schreibt. Mein Ansatz war, diese Aussage ernst zu nehmen und ihr auf den Grund zu gehen. Ich versuche, das in seiner Musik analytisch aufzuspüren.

Stimmt es eigentlich, dass der GI, der Anton Webern erschossen hat, dann Musik studiert hat?

Nein, aber sein Enkel leistet auf Facebook öffentlich Abbitte für die Tat seines Großvaters. Dieser wurde zum Alkoholiker und hat sich dann später auch umgebracht, weil er diesen schrecklichen Vorfall nicht überwunden hat. Es war eigentlich ein Unfall: Das Haus in Mittersill, in das sich Webern vor den Russen geflüchtet hatte, war umstellt von amerikanischen Besatzungssoldaten, die seinen Schwiegersohn wegen Schwarzhandels verhaften wollten. Webern geht nach dem Essen auf den Balkon und zündet sich eine Zigarre an. Das Aufblitzen des Feuerzeugs hat einen der GIs, einen abkommandierten Koch, erschreckt, und er hat reflexartig geschossen und Webern tödlich getroffen. Es war also kein Mord, sondern ein Unfall. Aber stellen wir uns einmal vor, Anton Webern hätte länger gelebt! Die Musikgeschichte wäre wohl anders verlaufen, denn Webern ist nach dem Krieg von Komponisten wie Stockhausen komplett missverstanden worden. Diese wussten ja nichts von Weberns Synthesedenken und seine Bezugnahme auf Bach und Beethoven. Sie verliebten sich vor allem in seine kristallinen Strukturen, hinter denen sie mathematische Modelle vermuteten. So entstand eine bestimmte Art von seriellem Denken, das sich zwar auf Webern beruft, aber eigentlich überhaupt nichts mit seiner Gedankenwelt zu tun hatte. Ein produktives Missverständnis!

Das nehmen wir als Schlusspunkt!

Dieses Interview wurde erstmals in gekürzter Fassung auf mica – music austria veröffentlicht.

Link: https://essl.at/