Dieser Vortrag behandelt ein Thema, für das der Inhalt des 15. Komponistenforums – nämlich Strom – essentiell ist. Es geht um einen historischen und soziologischen Abriss der Clubkultur.

In diesem Vortrag sind Räume dazu da, Menschen metaphorisch gesprochen in ein Paralleluniversum zu beamen. Also um eine Verortung des Clubs als – in den Worten von Pierre Bourdieu – soziales Feld, als Kulminationsort für soziokulturelle Neuerungen. In diesem Feld hat man es mit Gruppendynamiken zu tun, die sich mit Forschungsansätzen aus Soziologie, Cultural Studies, Urbanismus-, Geschichts- und Musikwissenschaft kreuzen und die sich im besten Fall sozusagen interaktiv miteinander verschalten. Strom hat dafür immer schon eine tragende Rolle gespielt, denn für dieses Paralleluniversum namens Club braucht es eine ausladende Architektur und satte Licht- und Tonanlagen, die im direkten Verhältnis zu technischen Entwicklungen immer ausgefeilter wurden. Von der Diskokugel zur Lasershow, von der E-Gitarre zum Plattenspieler: Strom war jener Energieträger, der die Dinge ins Rollen und zum Tanzen brachte. Als Eckpfeiler für die weiteren Betrachtungen fungieren das New Yorker Jazzlokal Cotton Club, die Diskothek Studio 54 ebenfalls in New York und die beiden Technoclubs Flex in Wien sowie Berghain in Berlin.

Allerdings muss eingeräumt werden: Während es in England und den USA, Frankreich und Deutschland mittlerweile ausreichendes Material zur Clubkultur gibt, sind wir für Österreich noch weitgehend auf eine spekulative Kartografie dieses Themas angewiesen.

Ich habe schließlich doch noch ein paar Anschauungsmöglichkeiten zur Illustration dieses Vortrags gefunden. Aber selbst bei so »legendären« Einrichtungen wie dem Studio 54 hat man es mit einer alles andere als validen Dokumentation zu tun. Locker gesagt: Die Ton- und Bildqualität der Dokumentationen stehen oft im diametralen Verhältnis zu der in den Clubs.

Von der Klassen- zur Massenkultur

Der Kulturwissenschafter Kaspar Maase sieht in der sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelnden Massenkultur einen entscheidenden Impetus für die Demokratisierungsprozesse der Moderne. Zurückgehend auf die von Max Weber noch vor 1918 postulierte »aktive Massendemokratisierung«, stellt für Maase die in der Zwischenkriegszeit aufblühende, in der Kriegszeit weitestgehend paralysierte und sich seit 1945 voll entfaltende Selbstverwirklichung ein Gegenmodell zu den tradierten Herrschaftsstrukturen dar. Seit der Moderne ist eine Veränderung gesellschaftlicher Interaktionen zu beobachten, die sich als Wechsel von der Klassen- zur Massenkultur skizzieren lässt. Diese Veränderung kann mit Begriffen wie gesellschaftliche Fraktalisierung und rhizomatische Netzwerke umschrieben werden. Mediale und technische Neuerungen spielen dabei eine wesentliche Rolle.

Ûber die daraus angeblich resultierenden Folgen wie »Verführung zur Sinnlichkeit und Verbrechen, Realitätsverlust und Wirklichkeitsflucht, Vergnügungssucht und Verschwendung« wusste man indes praktisch schon immer Bescheid: So wurde, wie Peter Wicke in seinem Buch »Von Mozart zu Madonna« aufzeigt, der europäischen Tango-Euphorie Anfang des 20. Jahrhunderts unterstellt, durch seine Sinnlichkeit die Moral zu untergraben und auch über den Wiener Walzer war in den damaligen bürgerlichen Gazetten Ähnliches zu lesen. Schließlich war der Walzer der erste Paartanz, bei dem man mit dem anderen Geschlecht auf Tuchfühlung gehen konnte. Dass Tanzen die Moral verdürbe, ist also nicht erst seit Disco- und Technozeiten eine von Konservativen gerne vorgebrachte Meinung.

Clubkultur

Folgende Thesen möchte ich zur Clubkultur aufstellen: Auf Bourdieus Theorie des sozialen Feldes aufsetzend, kann man das Musiklokal als einen die soziale Welt repräsentierenden »Raum der Lebensstile« sehen, in dem sich gesellschaftliche Verhaltensweisen mit einem ausgeprägten Interessenshintergrund für Musik artikulieren. Clubs sind Knotenpunkte in Netzwerken, die je nach Intention und Disposition der Nutzer mit symbolischen, ideologischen und kommunikativen Variablen aufgeladen sein können. Sie sind also soziologische Seismografen im urbanen Gefüge.

Dazu sind äußere und innere Faktoren bestimmbar:

- Äußere: der Standort und das umgebende geopolitische Ambiente, Verkehrsanbindung, Grad der Gentrifizierung der Gegend, Historie und Größe des Lokals, architektonische Gestaltung, mediale Außerwahrnehmung (Flyer, Hausmagazin, Homepage, …), soziales Umfeld und Veranstaltungs-/Türpolitik.

- Innere: Inneneinrichtung, technische Ausstattung (Ton- und Lichtanlage), Getränkeauswahl und -preise, ideologische Ausrichtung, Mietpreise, diverse Zusatzangebote (von der Flippermaschine über Filmschauen bis zur Ausstellungsgalerie) und interne Organisationsstruktur.

Wie lässt sich nun ein Diskurs über Clubkultur darstellen? Falco hat einmal sinngemäß gemeint: Wenn du dich an die Party erinnern kannst, kann sie nicht gut gewesen sein. Kodwo Eshun vermerkte 1999 in seinem Buch »Heller als die Sonne«: »Zu viele Ideen, meint man, verdürben die Party. Zuviel Spekulation töte die ‚Dance Music‘, indem sie sie zu Tode ‚intellektualisiere‘.«

Dieser Zustand hat sich in der Zwischenzeit über weite Strecken erübrigt. Das Segment der Veranstalter und Clubbetreiber hat sich – wie Pop generell – in den letzten dreißig Jahren vehement verprofessionalisiert und auch in der Clubkultur sind Begriffe wie Mainstream und Underground redundant geworden.

So gut wie alle Clubs waren ursprünglich aus einer privaten Initiative heraus gegründet worden, um ein Refugium gegen den bürgerlichen Gesellschaftskanon zur Verfügung zu haben. Will er längerfristig überlebensfähig sein, muss ein Club allerdings die dafür nötigen ökonomischen Rahmenbedingen schaffen, da der Clubbetrieb eine recht kostenintensive Angelegenheit sein kann. Anders gesagt: Der Club ist ein Unternehmen, bei dem sich kulturelles und ökonomisches Kapital im besten Fall die Waage halten. Bis in die späten 1960er Jahre waren in Clubs vorwiegend Live-Bands engagiert, die mit elektrisch verstärkten Instrumenten spielten. Diese wurden dann vom DJ abgelöst, der mit Vinylplatten, CDs und Laptop für die Musikgestaltung zuständig ist. Eine Ausnahme dabei ist die Jukebox, die seit Ende des 19. Jahrhunderts Verwendung fand. Hinsichtlich ihrer internen Organisation ist festzustellen, dass Clubs praktisch immer mit Subkuratoren zusammenarbeiten, deren szeneninternes Fachwissen für den Club programmatisch gebündelt wird.

Von großer Bedeutung sind politische und infrastrukturelle Gegebenheiten. Während in Wien rigide Veranstaltungsgesetze und die Vergnügungssteuer auf Tanzveranstaltungen das Betreiben von Clubs mindestens schwierig macht, hatte etwa in Berlin eine Club-Demokratisierung stattgefunden, die die Stadt seit den frühen 1990ern zu einer der Metropolen für Techno werden ließ. Niederschwellige Möglichkeiten für Konzertaufführungen und billige Mieten trugen dazu ebenfalls bei. Im Verbund von Stadttourismus und Creative Industries weisen Clubs mittlerweile den Status von kulturellen Einrichtungen auf, die für das sogenannte City Branding, also die Stadt als Marke für Lebensqualität und Lebensgefühl, von eminenter Bedeutung sind. Und schließlich ist der Club natürlich eine Einrichtung, in dem sich Strategien der von Horkheimer/Adorno theoretisierten Kulturindustrie widerfinden, siehe etwa die Club-Sponsorings durch große Spirituosenhersteller.

»Wir«-Gefühl, Fraktalisierung und tanzen gehen

Während man es zumindest in Wien bis in die frühen 1970er mit einer beinahe sträflich unterbelichteten Fortgehszene zu tun hatte, kann man heutzutage auf ein schier unüberschaubares Angebot zurückgreifen. Begriffe wie DJ, Rave oder Turntables sind zu einer Art Allgemeingut geworden. Natürlich stehen die Lokale weiterhin für einen bestimmten Sound, ein bestimmtes Publikum und ein bestimmtes Ambiente. Neben den recht offensichtlichen Gemeinsamkeiten: Kleidungsstil, Platten, Informationsmedien und Konzertbesuche, spielen Clubs insofern eine tragende Rolle, weil an diesen Schnittpunkten jene Milieus gedeihen, die das »Wir«-Gefühl lokal bündeln und verändern.

Indes musste sich beinahe zwangsläufig durch das mittlerweile breitgefächerte Angebot ein verändertes Fortgehverhalten einstellen, weil nun genug Möglichkeiten vorhanden sind, den persönlichen Musikgeschmack recht genau auszuleben. Ähnlich wie auf der Ebene subkultureller Musikrezeption, dürfte auch auf der Ebene der Lokale der Verlust der Garantien und das Auseinanderbrechen vom Versprechen szeneninterner Codes und Symbole dazu beigetragen haben, Underground und Mainstream einander anzunähen.

Da Musiklokale ein architektonisches Abbild sozialer Ausprägungen widerspiegeln, ist auch hier von einer immer weiter voranschreitenden gesellschaftlichen Fraktalisierung oder Zersplitterung von Szenen rund um diese Clubs auszugehen. Ein entscheidender Faktor dafür war sicher, dass sich der Solotanz gegenüber dem Paartanz immer weiter durchsetzte. Entscheidend deshalb, weil im Mikrokosmos der Tanzfläche tradierte Rollenklischees ins Wanken gerieten. Denn am Tanzverhalten lassen sich die Mechanismen öffentlich verordneter Körperkonditionierungen als deren ausgleichendes Regulativ ablesen.

Der Club beamt den Besucher in ein lichtdurchflutetes »Außen« zu den Logiken und Rationalitäten der konventionalisierten Realität zugunsten selbstdefinierter Parameter. Es gibt nicht mehr eine Logik, einen Tanzstil, sondern so viele Logiken und Tanzstile wie Tänzer auf dem Dancefloor. Spätestens mit dem Aufkommen von Disco hatten sich die Körperregime und deren Verwaltung auf den Tanzenden selbst etabliert und erreichten mit Techno einen bisherigen Höhepunkt.

Der Club beamt den Besucher in ein lichtdurchflutetes »Außen« zu den Logiken und Rationalitäten der konventionalisierten Realität zugunsten selbstdefinierter Parameter. Es gibt nicht mehr eine Logik, einen Tanzstil, sondern so viele Logiken und Tanzstile wie Tänzer auf dem Dancefloor. Spätestens mit dem Aufkommen von Disco hatten sich die Körperregime und deren Verwaltung auf den Tanzenden selbst etabliert und erreichten mit Techno einen bisherigen Höhepunkt.

Begonnen hatte es mit dem Charleston in den »Wilden Zwanzigern«, und ab den 1960ern wurde zu Twist und Beat praktisch nur noch alleine getanzt. Von da an konnte jede(r) sein/ ihre eigene(s) Tanz- und Körperuniversum sein, das »Wir«-Gefühl vollzog sich nun über das individualisierte, jedoch kollektiv wahrgenommene Tanzerlebnis. Dadurch wurde eine emanzipierende Freiheit im Tanzverhalten besonders bei Frauen gefördert. Jede(r) konnte nun »einfach so« tanzen gehen. Diese eigenbestimmte Körpererfahrung galt spätestens ab der Disco-Zeit auch für andere marginalisierte Gruppen wie Homosexuelle, Afroamerikaner oder Latinos. Auf der Tanzfläche wurden so Gesellschaftsmodelle antizipiert, die im realen Leben noch (lange) auf ihre Konsensfähigkeit zu warten hatten.

Dem muss entgegengehalten werden, dass diese Freiheiten über weite Strecken vermeintliche waren beziehungsweise sind, da Rollenzuschreibungen und -klischees weitgehend ungebrochen forttradiert werden. Dies trifft besonders auf die Verteilung von »Machern« und Publikum zu: Clubbetreiber, DJs, Musiker, Ton- und Lichttechniker sind in der öffentlichen Wahrnehmung nach wie vor zum mehr als überwiegenden Teil männlich.

Architektonische Besonderheiten wie lange Stiegenaufgänge, große, verspiegelte Tanzflächen, barockhaft auslandende oder modisch-minimalistische Theken garantieren ebenso wie funktionale Betonwände das Flair des Reinen und Puren. Eine Reinheit, die sich ihre Legitimation aus der Unkenntlichmachung des Realen holt. Um den Eindruck eines Paralleluniversums Club möglichst umfassend zu gestalten, erfolgt eine technische Aufrüstung, die daherkommt wie die Kommandobrücke eines imaginären Raumschiffs mit Destination in eine bessere Welt.

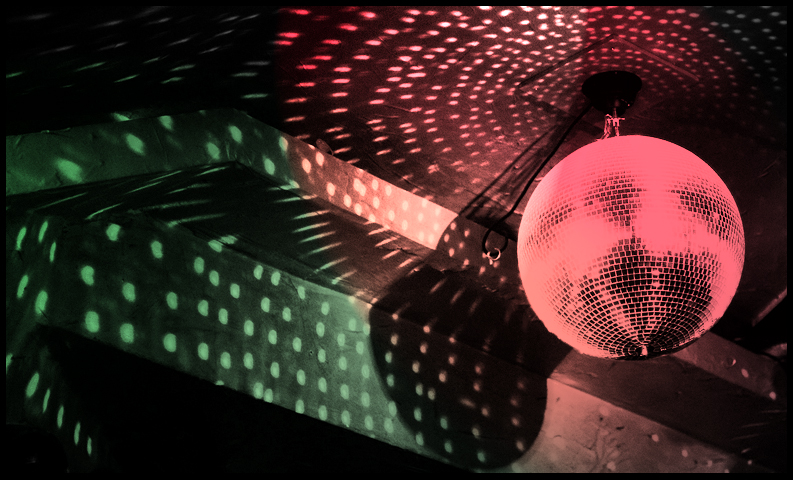

Stroboskope, Nebelmaschinen und Laser gehören zum Fixinventar jedes größeren Clubs. Seit Anbeginn verfügten diese Tanzräume neben der Erotik des spärlich vorhandenen Lichts über Lichteffekte, kräftige Farben wie Rot, Gelb, Blau und Grün und später das sogenannte Schwarzlicht werden bevorzugt. Das Spiel mit Farben kann bei körperlicher Anstrengung wie dem Tanzen zusammen mit dem Stroboskoplicht psychedelisierend wirken. Die Auswahl der Farben lässt sich farbenpsychologisch argumentieren: Es soll ein Effekt erzielt werden, der Nähe, Geborgenheit, Glamour und mitunter sexuelle Energie suggeriert.

Hier eine Aufnahme aus dem Studio 54, bei dem man auch ohne allzu viel guten Willens an einen illuminierten Riesen-Inkubator aus »2001« von Stanley Kubrick gemahnt ist:

Oft trifft man auf Discokugeln, eine wahrscheinlich seit den 1920ern verwendete Spiegelkugel. Eine der frühesten Einsätze dürfte sie in den Filmen »Berlin: Symphonie einer Großstadt« (1927) von Walther Ruttmann, »Der blaue Engel« (1930) und »Casablanca« (1942) gehabt haben. Wobei ihr allerdings eher dekorative denn psychedelisierende Effekte eingeräumt wurden. Der gebündelte Lichtstrahl trifft auf die vielen auf eine Styropor- oder Schaumstoffkugel geklebten Spiegel-Plättchen. Das fraktalisierte Licht versetzt den Raum, an einen Sternenhimmel erinnernd, in einen Schwebezustand, der ein Gefühl von räumlicher Ausdehnung, Vertrautheit und veränderter optischer Wahrnehmung vermittelt. Zusammen mit dem »Sound To Light«-System – einer Lichtorgel, die aussieht wie eine Verkehrsampel, deren unterschiedliche Farbglühbirnen auf Hoch, Mitte und Bass justiert werden und entsprechend den Frequenzen der gespielten Musik aufleuchten – wurde die Kugel rasch zu fixen Club-Inventar.

Zusammenfassend:

Der Club kann als ein soziales Feld definiert werden, in dem architektonische, musikalische und soziologische Forschungsansätze aufeinandertreffen. Clubs sind Orte der Projektion und des Begehrens, in denen unter dem Eindruck von massiven Licht- und Tonsystemen und von Tanzen gesellschaftliche Verhaltensweisen abgetestet werden. Die stringente Aufarbeitung und der Diskurs zu österreichischer Clubkultur sind aus dieser Perspektive noch recht unterbeleuchtet.

Strom ist für diese Kultur der Nacht von essentieller Bedeutung, da sie erst durch Strom sozusagen zum Leben erweckt wird.

Am Schluss ein Live-Mitschnitt eines Konzerts von Patrick Pulsinger im Flex. Man beachte einmal mehr – siehe Lichtgestaltung und in diesem Fall auch die Synthesizer-Sounds – die Konnotationen zwischen Club und »Weltraum«; Space is the place …