Wie uns der Kapitalismus um unser Lebensglück betrügt? Wir alle kennen das »Streben nach Glück« als ein wichtiges, in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung verbrieftes Recht. Was in der Realität daraus geworden ist? Zum großen Teil eine depressive Gesellschaft, beherrscht von Existenzängsten und Geldbeschaffungsstress, von Einsamkeit und Entsolidarisierung. Für Leid gibt es gewiss jeweils »individualpsychologische« Gründe. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, welchen Einfluss die ökonomischen Rahmenbedingungen auf unseren Seelenzustand haben. Wo unsere mit Liebe und Engagement erwirtschafteten Arbeitsbeiträge beständig in die Taschen von Leuten abfließen, die das Geld gar nicht brauchen, es sich jedoch mittels struktureller Gewalt einfach nehmen, wachsen Frust und Wut. Menschen zu benutzen, um sich eigene, übersteigerte Luxusbedürfnisse zu erfüllen, ist Missbrauch. Wir sollten dies endlich beim Namen nennen.

Glück ist nur ein Wort

»Life, liberty, and the pursuit of happiness« sind die höchsten Werte der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Dabei ist vor allem der Ausdruck »pursuit of happiness« (übersetzt ungefähr: Streben nach Glück) auffällig. Zwar ist damit kein staatlich verbrieftes Recht auf Glück verbunden, wohl aber das Recht, sich um Glück zu bemühen. Das deutsche Grundgesetz kennt den Begriff »Glück« nicht. Sein zentraler Wert, die »Würde des Menschen«, ist in seiner Bedeutung unbestritten. Aber ist er ausreichend? Paragraf 1 des Grundgesetzes verbietet zunächst Folter, Tötung, Zensur, Ungleichbehandlung und andere grobe Verstöße gegen die Würde des Menschen. Ein Soldat, der sich auf dem Kasernenhof durch den Schlamm jagen und von Unteroffizieren anpöbeln lassen muss, kann sich nicht auf Paragraf 1, »Die Würde des Menschen ist unantastbar«, berufen. Ohnehin ist die garantierte Würde also nur eine partielle, und darüber, wann sie als verletzt anzusehen ist, entscheidet die Obrigkeit, keineswegs das Empfinden des Einzelnen.

Ein Staat, der den Verzicht auf grobe Übergriffe wie willkürliche Inhaftierung garantiert, könnte sich ja auch auf den Standpunkt zurückziehen: »Was wollt ihr denn? Ihr werdet nicht gefoltert und ihr habt die Freiheit, uns in der Presse zu kritisieren (was uns ohnehin nicht daran hindert, zu tun, was wir für richtig halten). Also seid zufrieden und haltet den Mund.« »Würde« also ist enorm wichtig, aber der Begriff ist dehnbar und er ist als Staatsziel u. U. nicht ausreichend. »Glück« wiederum ist im Grundgesetz gar nicht vorgesehen. Wäre es dort zu finden, könnte es viel mehr bedeuten als nur die Abwesenheit körperlicher Grausamkeit. Es könnte ein Menschenrecht auf ein erfülltes Leben konstituieren, auf ein Leben, das uns die volle Entfaltung unseres menschlichen Potenzials ermöglicht. Aufgabe des Staates wäre es dann, nach Möglichkeit alle Bedingungen zu beseitigen, die das menschliche Glück behindern.

Ironischerweise finden wir das im Grundgesetz fehlende »Glück« dann in der Nationalhymne wieder, die in jüngster Zeit eine Renaissance als Fußball-Mitgröl-Hit feiern durfte. »Einigkeit und Recht und Freiheit«, heißt es dort, seien »des Glückes Unterpfand«. Und das Vaterland solle blühen »im Glanze dieses Glückes«. Freilich, eine Hymne ist eine unverbindliche Absichtserklärung, in poetische Worte gekleidet. Sie konstituiert kein einklagbares Recht des Bürgers gegenüber seinem Staat.

Dennoch machen beide Texte, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und die deutsche Hymne, auf einen Umstand aufmerksam, der immer mehr in Vergessenheit zu geraten droht: Eigentlich geht es im politischen Prozess um nichts anderes als um unser Glück. Im Mittelpunkt staatlichen Handelns sollte immer stehen, dass es uns gut geht, Ihnen und mir. Die Würde ist nur eine, wenn auch eine sehr wichtige, Grundvoraussetzung dafür. Man kann menschenwürdig leben, sein Stimmrecht (also das Recht, zwischen mehreren neoliberalen Parteien zu wählen) ausüben und dennoch ein elendes Leben in Knappheit, Scham und Bedrängnis führen, ein Leben, das dem Glückspotenzial, das der menschlichen Natur innewohnt, Hohn spricht.

Wenn Sie im Gegensatz dazu die Schlagzeilen in den Zeitungen verfolgen, haben Sie aber merkwürdigerweise nicht das Gefühl, dass Ihr Glück für die Tonangebenden einen hohen Wert darstellt. Richten Sie Ihr Augenmerk einmal auf die Lieblingsbegriffe der Politiker*innen: Nicht »Glück« oder »Liebe« gilt als das schlechthin Gute und Erstrebenswerte, sondern »Wettbewerbsfähigkeit« oder »Kaufkraft«. Der Begriff »Wettbewerbsfähigkeit« definiert das Gute als einen Sieg, der auf Kosten anderer errungen werden muss. »Gewinnt« unsere deutsche Industrie in einer Wettbewerbssituation, so »verliert« eine andere Firma, irgendwo in Frankreich, Japan oder anderswo. Die Arbeitnehmer*innen der »nicht wettbewerbsfähigen« Firma müssen sich also dann mit all jenen Themen auseinandersetzen (z. B. Angst vor Arbeitslosigkeit, Lohnkürzungen), die »unserer« wettbewerbsfähigeren Firma noch einmal erspart geblieben ist.

Ökonomische Nullsummenspiele

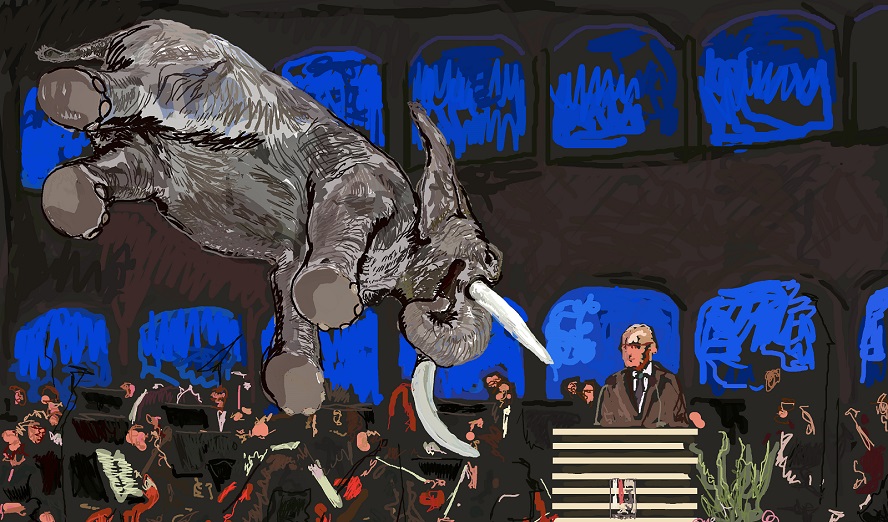

Ein Nullsummenspiel: Die Demütigung Fußball-Deutschlands ist die Voraussetzung für den Jubel Fußball-Italiens und umgekehrt. Gleiches gilt für Sieg und Niederlage beim Wettbewerb um Marktanteile. Karl Marx schreibt in seinem ersten »Ökonomisch-philosophischen Manuskript« über die Konkurrenz: »Die einzigen Räder, die die Nationalökonomie in Bewegung setzt, sind die Habsucht und der Krieg unter den Habsüchtigen, die Konkurrenz.«

Während das Argument der »Wettbewerbsfähigkeit« gern vom neoliberalen Meinungs-Mainstream in Deutschland angeführt wird – vorzugsweise, um den Widerstand von Arbeitsnehmer*innen gegen die Erosion ihrer Rechte aufzuweichen –, sind »Kaufkraft« und »Binnennachfrage« gängige Begriffe der Linken. Während die neoliberal orientierten Parteien nach einer Senkung der Lohn- und Lohnnebenkosten rufen, beklagt die Linke die Erosion der »Binnennachfrage« für den Fall, dass Arbeitnehmer*innen immer weniger Geld in den Taschen haben.

Dieses beliebte Argumentationsschema ist insofern interessant, als es belegt, wie tief das Denken in Kategorien von Wirtschaftlichkeit und Effizienz schon in den Köpfen fast aller Menschen verankert ist. Kaum einer traut sich, höhere Löhne und Gehälter einfach deshalb zu fordern, weil etwas mehr finanzieller Spielraum die Menschen freier und glücklicher machen würde. Es geht eben nicht um das Glück der Menschen, sondern darum, inwieweit wir der Wirtschaft in unserer Funktion als Käufer*innen zu dienen in der Lage sind. Der Mensch als fühlendes Wesen, das sich an seinem Geld für Erholungsurlaube, an seinem Budget für Kinobesuche, für gesünderes Essen, für bessere Gesundheitsvorsorge usw. erfreuen könnte, tut nichts zur Sache. Lediglich als Faktor für »Kaufkraft« und »Binnennachfrage« ist er von Belang.

Jenseits von Kant und Marx

Beide Lager, Neoliberale und Linke, sehen den Menschen also als Mittel zum Zweck. Die Neoliberalen betrachten uns überwiegend als »Produktionsfaktoren«. Wir sollen wenig kosten und viel bringen – nach der Logik einer Legebatterie: billiges Futter, niedrige Raum- und Heizkosten, optimale Raumausnutzung, aber möglichst viele Eier legen. Die Linken dagegen wollen uns als Mittel zum Zweck der guten »Binnennachfrage«. Wir sollen mit dem Geld, das man uns gelassen hat, möglichst viel kaufen.

Da hat es einmal ganz andere Auffassung der Würde des Menschen gegeben. Wegweisend für die Ethik der Aufklärung formulierte etwa Immanuel Kant: »Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst«. Dies ist die Kernforderung aller Weltanschauungen, die sich im weiteren Sinn des Wortes als »humanistisch« verstehen: Der Mensch darf niemals nur Mittel zum Zweck sein.

Erich Fromm hat richtig angemerkt, dass die ethische Forderung Kants auch dem Menschenbild von Marx zugrunde liegt, der stets die Herabwürdigung des Menschen zur Ware kritisiert hat: »Der Arbeiter wird eine um so wohlfeilere Ware, je mehr Waren er schafft. Mit der Verwertung der Sachwelt nimmt die Entwertung der Menschenwelt in direktem Verhältnis zu. Die Arbeit produziert nicht nur Waren; sie produziert sich selbst und den Arbeiter als eine Ware.« (Karl Marx: »Ökonomisch-philosophische Manuskripte, 1. Manuskript«.) Etwas weniger bekannt ist die Tatsache, dass Marx auch die Degradierung des Menschen zum Konsumvieh gegeißelt hat. Er unterscheidet zwischen natürlichen und (durch ökonomische Zwänge) künstlich geschaffenen Bedürfnissen des Menschen. Im Kapitalismus, sagt er, spekuliere »jeder Mensch darauf, dem anderen ein neues Bedürfnis zu schaffen, um ihn zu einem neuen Opfer zu zwingen, um ihn in eine neue Abhängigkeit zu versetzen und ihn zu einer neuen Weise des Genusses und damit des ökonomischen Ruins zu verleiten.«

Strukturelle Schutzgelderpressung

Um nun aber zum Thema »Streben nach Glück« zurückzukehren: Natürlich haben wir viele der Faktoren, die zum Lebensglück beitragen, selbst in der Hand. Gelingt es uns z. B., eine beglückende sexuelle und emotionale Partnerschaft aufzubauen und zu erhalten? Wir können nicht beim Staat eine gute Frau oder einen guten Mann beantragen und bei mangelhafter Lieferung gegen das Amt für Partnerbeschaffung eine Klage anstrengen. Andere Glücksfaktoren sind jedoch eher dem Verantwortungsbereich der kollektiven Strukturen unterworfen. Dazu gehört meines Erachtens vor allem das Recht, frei zu sein von Ausbeutung und finanzieller Bedrückung, das Recht auf den vollen Ertrag der eigenen Arbeitsleistung.

In Deutschland muss man – wenn man nicht gerade auf der schwarzen Liste der CIA steht oder einem besonders skrupellosen Polizisten in die Hände fällt, der einen in einem Hinterzimmer ungestraft misshandelt – normalerweise keine Angst haben, gefoltert zu werden. Nicht ausgebeutet zu werden, ist dagegen hierzulande wesentlich schwieriger. Jemandem, der hungert, oder – was in Deutschland wahrscheinlicher ist – ein Leben unter einer erdrückenden Schuldenlast fristet, freut sich nicht tagtäglich darüber, dass er seine Regierung am Stammtisch ungestraft (aber auch völlig folgenlos) kritisieren darf.

In manchen Fällen kommt ein Leben in Not und Bedrückung sicherlich einer zermürbenden Langzeitfolter gleich. Selbst wenn in Deutschland niemand hungert, weil man sich ALDI-Reis allemal noch leisten kann, quält einen das Gefühl der Scham, das Gefühl der Enge, das Gefühl, von wesentlichen menschlichen Begegnungsformen und Glücksquellen ausgeschlossen zu sein – und sei es nur der Besuch der Kleinkunstbühne von nebenan oder das gemeinschaftliche »Public Viewing« im Biergarten.

Nun ist Armut sicherlich nur dann ein Skandal, wenn sie vermeidbar ist. Aber kann man von einer »selbst verschuldeten« oder »unvermeidlichen« Armut sprechen, wenn gleichzeitig die großen Geldvermögen in astronomische Höhen wachsen (zwischen 1950 und 2000 zum Beispiel ca. um das Vierfache)? Wenn man eine Tabelle betrachtet, auf der das Schulden- und das Vermögenswachstum einander gegenübergestellt werden, zeigt sich sehr eindrucksvoll, wohin das viele Geld fließt, das im Staatsbudget und in vielen Privathaushalten an allen Ecken und Enden fehlt. Es wird auch sehr deutlich, warum ein Geldreformer wie Helmut Creutz in bewusster Abgrenzung von der marxistischen Auffassung sagt, die eigentliche Ursache der Ausbeutung liege »nicht in der Produktions-, sondern in der Zirkulationssphäre«. Das heißt, nicht zwischen Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen tobt der heftigste Verteilungskampf (»Produktionssphäre«), sondern zwischen den Leistungsträger*innen auf der einen und den Profiteur*innen der im Prozess des Geldumlaufs anfallenden Zinserträge (»Zirkulationssphäre«) auf der anderen Seite.

Von seinem Arbeitgeber im Sinne des klassischen kommunistischen »Klassengegensatzes« ausgebeutet zu werden, können Sie, wenn Sie klug sind, vielleicht vermeiden. Es ist schließlich auch Einschätzungssache, wo »Ausbeutung« beginnt, und auch der umgekehrte Fall – ein leistungsschwacher Arbeitnehmer, dessen Gehalt eher noch zu hoch ist – ist durchaus denkbar. Nicht durch das Zinssystem ausgebeutet zu werden, ist dagegen weit schwieriger. Ein weit verbreiteter Irrtum lautet, dass wir Zinsen nur zahlen müssen, wenn wir uns bei einer Bank oder bei Privatpersonen Geld leihen. Nicht berücksichtigt ist dabei allerdings der Anteil, den wir als Steuerzahler*innen an den Zinszahlungen aus dem Staatshaushalt haben: 38,9 Milliarden allein für Zinsen waren es 2005, bei einem Gesamtetat von 254,3 Milliarden Euro. Das heißt, mehr als jeder siebte Euro, den Sie an Steuern bezahlen, fließt in den Schuldendienst – wohlgemerkt: ausschließlich in Zinszahlungen.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf »Hinter den Schlagzeilen«.

Hier geht’s zu Teil 2.