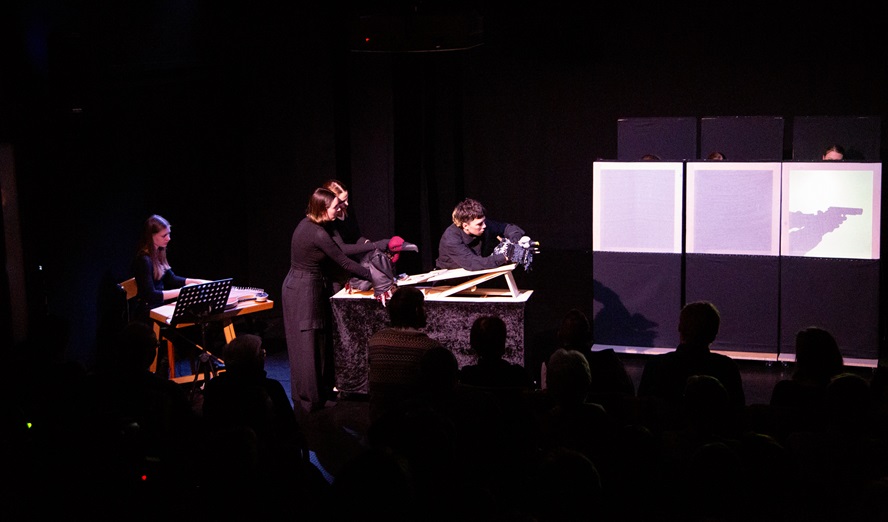

Das Dämmerlicht leuchtet noch durch die Glasdecke, der Regenhimmel darüber ist grau. Im Hamakom Theater am Wiener Nestroyplatz gestaltet Eduard Freudmann in grauem Hemd und grauer Hose vor einer grauen Wand seine Performance »The White Elephant Archive, Setting No. 3«. Ob das ganze Grau eine Anspielung auf das Grauen sein soll? Denn auch der titelgebende weiße Elefant verwandelt sich im Laufe des Abends in hell- bis dunkelgrau. Freudmann sitzt an einem Tisch, dessen graue Oberfläche auf die Leinwand übertragen wird. Er schiebt ein Buch über die KPÖ auf die Leinwand, auf dem Buch-Cover ist seine Großmutter bei einer Demonstration zu sehen. Sie hebt die Faust.

»This is her fist«, sagt Freudmann und hier hört man schon die erste Form der Distanzierung, die er für seine Arbeit braucht: die englische Sprache. Nur kleine Teile der Performance sind auf Deutsch. Zehn Jahre lang verwarf er immer wieder Kunstprojekte, schob Ideen hin und her, zerbrach sich den Kopf, u. a. in Tel Aviv. Nun war es endlich so weit, die künstlerische Arbeit rundete sich. Aus der Archivsammlung seiner Großmutter, die er von seinem Onkel Gottfried erhalten hatte – »I realized that what I had received was a treasure, (…) that would feed my obsession« -, wurden viele kleine Schachteln, in denen er bestimmte Aspekte seiner Familiengeschichte in Form von Papierstreifen aufbewahrt; Schachteln, die er während der Performance aufeinander türmt, und dann den Turm im Laufe des Abends langsam abbaut.

To play dumb

»Es stehen uns ja alle arbeitenden Menschen auf der ganzen Welt (…) so nahe, wie Blutsverwandte«, schrieb seine Großmutter Annemarie Freudmann an den Wiener Ableger der PLO, »insbesonders aber die unterdrückten, um ihre Lebensrechte kämpfenden Völker.« Ihr Mann Armin Freudmann überlebte zwei Jahre Konzentrationslager, seine erste Frau sowie seine Eltern wurden von den Nazis ermordet. »Solidaritätsspende eines als Jude rassisch Verfolgten für die von Juden rassisch Verfolgten«, schrieb er an die Araber und bedachte sie mit 21.250 Schilling seines Erbes.

Eduard »Edi« Freudmann schaut so brav und lieb aus mit seinem kleinen Schnurrbart, aber seine Ver- wandten hatten eine ganz eigene Art, mit der Shoah umzugehen. Proaktiv würde man heute sagen: kämpferisch, mit ganz eigenem Galgenhumor. »Mein Onkel Gottfried lives in Braunau«, berichtet er. Dort traf er auf einen Touristen, der Hitlers Geburtshaus suchte. »In such situations, my uncle likes to play dumb.« Im Endeffekt sagte er dem Hitler-Touristen, der Klischees wiederholte, aber schon grandios die Meinung. »Sie können sich nicht vorstellen, was für eine wertvolle Sache ich den Nazis verdanke. Es ist mein eigenes Leben. Denn wenn die Nazis nicht die erste Frau meines Vaters vergast hätten, hätte mein Vater nie meine Mutter geheiratet; und ich wäre niemals geboren worden.«

Wie bitter und wie treffend gleichzeitig. Aber trotz allem in jedem Menschen noch einen Funken der Hoffnung glimmen zu sehen und niemanden aufzugeben – wie blind auch immer er ist.

Brüche und Verwünschungen

Die Großmutter archivierte Telefongespräche auf Kassette, machte Xerox-Fotokopien. Sie bemühte sich sehr, die ganzen Lebens- und Todesgeschichten – »Es ist so erschütternd. Furchtbar. Ach Gott, was haben sie mitgemacht, die armen Menschen« – zu bearbeiten. In einem Telefongespräch mit Onkel Walter, einem Bruder ihres Mannes, seufzt sie mehr als er. »Das ist aber die doppelte Arbeit«, meint Onkel Walter. »Wenn du dir die Arbeit antun willst …« – »Oh ja«, sagt sie und »na ja, ich habe gerne abgeschlossene Arbeiten.«

Brüche und Zerwürfnisse in seiner Familie zeigt Freudmann auch her und das ist ihm hoch anzu- rechnen. Werden nicht nur die jüdischen Kommunisten beziehungsweise kommunistischen Juden bis heute immer verschwiegen, so werden deren Widersprüche und Streitereien selten gezeigt und be- handelt. So wie Manès Sperber in »Wie eine Träne im Ozean« trauernd beschreibt, wie jugoslawische Widerstandskämper von den Stalinisten eingefangen und umgebracht wurden, zeigt Freudmann den Bruch zwischen seiner Großmutter und ihrem Sohn auf, als dieser 1980 ein Flugblatt seiner Maoisten-Splittergruppe toleriert, in dem die Sowjetunion mit Hitler gleichgesetzt wird. Er äußert auch seine Vater-Verwünschungen bei diesem Thema. Warum der geliebten Oma so weh tun? Doch die, kämpferisch und proaktiv wie immer, veröffentlichte eine Deklaration in einer Zeitung, dass sie mit ihrem Sohn nur mehr den Familiennamen gemeinsam hätte. Vor lauter Ärger schrieb sie dann aber leider ihre eigene Geschichte nicht mehr auf, wie sie selber, versteckt in einem Dorf, die Shoah überlebt hatte.

Keine Worte mehr

Das Licht im Hamakom Theatersaal wird noch grauer, hier halten Gespenster Wache. Das schnör- kelige Geländer umrahmt die Empore. Freudmann wollte seine Performance an »einem jüdischen Ort« stattfinden lassen. Hier kann er auch furchtbare Shoah-Verarbeitungsblockaden wie »Ich gehe doch nicht mit meiner Geschichte hausieren« oder den Vorwurf des »Berufsjudʼ« beziehungsweise des »Karrierejudʼ«, der mit seiner Shoah-Geschichte Geld verdient, thematisieren. »My grandfather decided not to be a professional Jew.« Nach 1945 wollten einige Kommunisten nicht mehr Juden sein, sagt Freudmann und äußerst bitter für alle Beteiligten: »Schwierig, deinen Nachbarn von der Welt- revolution zu überzeugen, wenn du ihm weiterhin für die Sache mit den Juden die Schuld gibst, nicht wahr?«

In den ersten Jahren nach seiner Befreiung aus Buchenwald war Armin Freudmann noch gesprächig. Er begann mit seinem Buch »Juden, Zwangsarbeiter und Konzentrationslager«, doch die Erzählung endet abrupt. Im Gedicht »Ich aber sollte leben« schrieb er über seine Mithäftlinge Paul und Karl und sogar zu den Deutschen fiel ihm etwas Lustiges ein:

Für den Deutschen gibt’s im Deutschen

einen Reim nur: peitschen.

Noch ärmer ist der Mensch daran,

auf den man gar nichts reimen kann.

Zufall nur?

Mir scheint’s die Rache wehrloser, missbrauchter Sprache.

Indes konnte er die Selektion, als er seine junge Frau zum letzten Mal sah, nicht in Worte fassen. Nun verließ ihn die Sprache, die lange bei ihm geblieben war. »Er begann zu schweigen, für den Rest seines Lebens.«

Epilog

»Edi« Freudmann, den ich schon sehr lange kenne, wird mir bei der Performance ein bisschen un- heimlich. Denn es wirkt zum Teil distanziert, wie er diese familiären Fragmente in seine Kunstsprache übersetzt, auch wenn er ohne Zittern, würdig und jung, vorträgt. Hier rührt sich nicht einmal ein kleines belebendes Feuer-Trauma-chen. Er lässt trotz allem wenig von sich selbst heraus. Während sein Großvater im Konzentrationslager gereimte Verse schrieb, zum Teil sehr traurig, aber doch als Botschaft an die Öffentlichkeit beziehungsweise die Nachwelt gedacht, scheint sein Enkel trotz Performance eine Art familiären Kunststau zu haben. Ein kleiner Fluss hat sich nun aber Bahn ge- brochen! Der Weg ist frei. Eduard Freudmann, der Künstler, wird weiter suchen. Bei Primo Levi und bei Jean Amery, der zur gleichen Zeit wie sein Großvater im gleichen KZ war.

Nur manchmal scheint seine eigene Trauer durch, z. B. als er berichtet, dass der Lagersprachenbegriff »Der Muselmann« an der Akademie als rassistisch verunglimpft wurde und niemand protestierte. Dabei wurden so die Häftlinge genannt, die keine Hoffnung mehr hatten, die »lebendigen Toten«, die ärmsten und bemitleidenswertesten Menschen von allen KZ-Häftlingen.

»Der Muselmann«

Gestern müdʼ und heute müder.

War die Arbeit denn so schwer?

Schwer zumindest sind die Glieder.

Aufsteh’n müßte ich nun wieder.

Doch – bei Gott – ich kann nicht mehr.

Ach, ich kann nicht liegen, stehen.

Wenn ich doch bloß sitzen könnt!

Müßte mich jetzt waschen gehen

Und den Riß im Rock vernähen,

Reinigen mich vom Zement. (…)

Diese Nacht hat mich zerbrochen.

Kaum machtʼ ich ein Auge zu.

Hunderttausend Läuse krochen

Und es hat nach Schweiß gerochen.

Und der Magen gab nicht Ruh. (…)

Kaum zehn Schritte kann ich machen,

Fall ich strauchelnd in den Kot.

Schlagen sie nicht gar, verlachen

Mich die Stärkern, die mich Schwachen

Nicht versteh’n und meine Not.

Vor zwei Wochen kräftestrotzend

Noch, ich heut kaum kriechen kann.

Mancher, der mich heute protzend

Höhnt, wird, nicht dem Schicksal trotzend,

Morgen selbst zum Muselmann.

Kopf gestützt aufs Schaufelende,

Schlief er ein und fiel er um.

Bald schon schleiften derbe Hände

Den Kadaver ins Gelände

Vor dem Krematorium.

Armin Freudmann: »So sang zu mir der Stacheldraht – KZ-Gedichte.« Smashwords Editions, 2012.