Ich darf mit einer ziemlich peinlichen Beichte beginnen. Im Laufe meines Lebens hat kein Mensch mir größeren Genuss bereitet als David Bowie. Ich nehme an, das sagt wahrscheinlich sehr viel über die Qualität meines Lebens aus. Aber um mich nicht falsch zu verstehen: Es gab sehr wohl angenehme Momente, an manchen waren sogar Menschen beteiligt. Wenn man dies jedoch unter dem Aspekt einer konstanten, über Jahrzehnte anhaltenden Freude betrachtet, kommt wohl nichts an das Vergnügen heran, das ich durch Bowie erfahren habe.

Meine erste sexuelle Erfahrung

Es begann alles, wie für viele Jugendliche aus der Arbeiterklasse üblich, am 6. Juli 1972 mit Bowies Performance »Starman« in der berühmten BBC-TV-Show »Top of the Pops«, die wahrscheinlich von einem Viertel der britischen Bevölkerung gesehen wurde. Als ich diese Kreatur in ihrem eng anliegenden Kostüm und mit ihren orangefarbenen Haaren sah, wie sie ihren Arm schlaff-lässig um Mick Ronsons Schulter legte, blieb mir der Mund offen stehen. Mich beeindruckte nicht so sehr die Qualität des Songs; der Schock bestand in Bowies Aussehen. Es war schier überwältigend. Er wirkte sexuell aufgeladen, wissend, durchtrieben und fremdartig. Eingebildet und verletzlich zugleich. Es schien, als hätte er es einfach verstanden. Sein Gesicht war wie eine Tür zu einer Welt unbekannter Lust.

Einige Tage später kaufte meine Mutter Sheila eine Ausgabe von »Starman«, einfach nur, weil sie den Song und Bowies Haare mochte (sie war Friseurin gewesen, bevor sie von Liverpool in den Süden gezogen war, und hatte fast schon dogmatisch darauf bestanden, dass es sich bei Bowies Haaren ab den späten 1980ern um eine Perücke gehandelt haben muss). Ich erinnere mich noch an das etwas bedrohlich wirkende Schwarzweißportrait auf dem Cover, von unten aufgenommen, wie auch an das orangefarbene RCAVictor-Label auf der Singleauskoppelung. Aus welchem Grund auch immer drehte ich, als ich mit unserem winzigen Monoplattenspieler alleine im Wohnzimmer, in dem wir jedoch nie aßen (und wo auch kein Fernseher stand), war, sofort die Single um, um mir die B-Seite anzuhören. Ich kann mich noch sehr gut an die körperliche Reaktion erinnern, die ich beim Hören von »Suffragette City« empfand. Die schier körperliche Erregung, die dieser Lärm auslöste, war fast nicht zu ertragen. Ich denke mal, es klang nach … Sex. Nicht, dass ich gewusst hätte, was Sex bedeutet. Ich war ja noch jungfräulich, hatte bis dahin noch nie jemanden geküsst, geschweige denn das Verlangen danach verspürt. Als also die Gitarre von Mick Ronson auf Kollisionskurs mit meinen inneren Organen ging, geschah mit meinem Körper etwas Starkes und Befremdliches, das er noch nie erfahren hatte. Wo befand sich diese Suffragette City?

Wie kam ich dorthin?

Ich war zwölf Jahre alt. Mein Leben hatte gerade begonnen.

Episodische Markierungen

Es gibt eine Sichtweise, die von manchen als ›narrative Identität‹ bezeichnet wird. Es handelt sich um die Idee, dass das Leben, wie man es führt, eine Art Geschichte ist, mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende. Ûblicherweise setzt früh eine bestimmende und traumatische Erfahrung ein, dann erfolgt die Krise in der Mitte (Sex, Drogen, jede Form von Sucht), von der man sich schließlich auf wundersame Weise erholt. Solcher Art Lebensgeschichten gipfeln in Erlösung und enden in Friede, Freude, Eierkuchen für alle. Die Einheitlichkeit eines Lebens besteht aus der Kohärenz der eigenen Lebenserzählung. So verfahren die Menschen andauernd. So sieht die Lüge aus, die hinter der Idee der Memoir zum Vorschein kommt. Es ist der Platz der Legimitation für allen Mist aus dem Verlagswesen, das seinerseits wieder aus der schauderhaften Gosse kreativen Schreibens gespeist wird. Ich halte mit Simone Weil dagegen, indem ich an ein unkreatives Schreiben glaube, welches sich in Spiralen aus ewig emporsteigenden Negationen bewegt, um schließlich nichts zu erreichen. Identität ist eine sehr fragile Angelegenheit. Bestenfalls ist sie eine Sequenz aus episodischen Markierungen und sicher keine große narrative Einheit. Wie David Hume vor langer Zeit feststellte, setzt sich unser Innenleben aus nicht miteinander verbundenen »Wahrnehmungsbündeln« zusammen, die, schmutziger Wäsche gleich, in den Räumen unserer Erinnerung verstreut herumliegen. Jene Episoden, die meinem Leben Struktur verleihen, gehen größtenteils auf David Bowies Liedtexte und Musik zurück. Er hält wie niemand anderer, den ich kenne, mein Leben zusammen. Es gibt natürlich auch andere Erinnerungen und Geschichten, die man erzählen könnte, was in meinem Fall noch durch eine Amnesie kompliziert wird, die auf einen schwerwiegenden Industrieunfall zurückgeht, als ich achtzehn Jahre alt war. Bowie stellte meinen Soundtrack dar. Mein konstanter, heimlicher Begleiter. In guten wie in schlechten Zeiten. Meine und seine. Was mich verblüfft, ist, dass ich mit d ieser Sicht auf die Dinge nicht allein zu sein scheine. Es gibt eine ganze Welt an Leuten da draußen, für die Bowie eben jenes Wesen darstellte, das ihnen diese starke emotionale Verbindung erlaubte, die sie befreite, um eine andere Form von Selbst zu erlangen, etwas Freieres, Seltsameres, Ehrlicheres, Offeneres und Lustvolleres. Zurückblickend erweist sich Bowie als eine Art Maßstab für jene Vergangenheit, für ihren Ruhm wie auch für ihre glorreichen Fehler. Gleichzeitig aber steht er auch für eine bestimmte Form von standhaftem Gegenwartsbezug und für die Möglichkeit einer Zukunft, ja sogar für die Forderung nach einer besseren Zukunft.

Ich möchte nicht überheblich klingen. Ich habe den Typen ja noch nicht einmal kennen gelernt – damit meine ich Bowie -, und ich bezweifle, dass ich das auch je tun werde (und, um ehrlich zu sein, liegt mir auch nicht viel daran. Ich wäre zu Tode erschrocken. Was würde ich sagen? Thank you for the music? Das klingt so nach ABBA). Aber ich empfinde eine außergewöhnliche Nähe zu Bowie, obwohl mir bewusst ist, dass dies eine totale Fantasie darstellt. Ich weiß auch, dass es eine geteilte Fantasie ist, die eine Menge loyaler Fans gemein haben, für die Bowie nicht einfach nur irgendein Rockstar ist, entsprungen den platten Medienklischees von Bisexualität und deutschen Bars. Er ist jemand, der das Leben ein wenig ungewöhnlicher gestaltet hat, und das schon eine geraume Zeit lang.

Der Kunst dreckige Lektion

Nachdem Andy Warhol 1968 von Valerie Solanas angeschossen worden war, sagte er: »Bevor ich angeschossen wurde, hatte ich den Verdacht, dass ich, anstatt zu leben, nur fernsehen würde. Seit ich angeschossen wurde, bin ich mir dessen nun sicher.« Bowies scharfsinniger, gerade mal zehn Worte umspannender Kommentar im gleichnamigen Song »Hunky Dory« (1971) zu diesem Warhol-

Statement, trifft voll ins Schwarze: »Andy Warhol, silver screen/Can’t tell them apart at all.« Die ironische Selbstwahrnehmung des Künstlers und seines Publikums kann nur in deren Nichtauthentizität bestehen, die sich auf immer mehr Bewusstseinsebenen wiederholt. Bowie mobilisiert mehrfach diese Warhol’sche Ästhetik. Das Unvermögen, Andy Warhol von der Kinoleinwand zu unterscheiden, verwandelt sich in Bowies fortwährendem Gefühl, selbst in seinem eigenen Film festzustecken. In »Life on Mars?« vollzieht sich diese Einbildung, die mit dem »Mädchen mit dem mattgrauen Haar« (»girl with the mousy hair«) beginnt und »an der Leinwand klebt« (»hooked to the silver screen«). Aber im finalen Vers entpuppt sich Bowie selbst als der Drehbuchautor oder eben seine Rolle, obwohl sich das nicht mehr auseinanderhalten lässt:

’Cause I wrote it ten times or more

It’s about to be writ again.

Die Verschmelzung von Leben und Film wirkt mit dem Tropus der Wiederholung zusammen, um ein melancholisches Gefühl von Langeweile und Eingeschlossenheit zu erzeugen. So verstehe ich Bowies vielfach missverstandene Zeilen aus »Quicksand«:

Portraying Himmler’s sacred realm

Of dream reality.

Bowie verfährt in seiner Wahrnehmung von Himmlers Verständnis des Nationalsozialismus als politischen Trick äußerst scharfsinnig, als eine künstlerische und an vorderster Stelle architektonische Konstruktion, und in weiterer Folge als ein filmisches Spektakel. Hitler war, um es mit den Worten von Hans-Jürgen Syberberg zu sagen, »Ein Film aus Deutschland«. Bowie sieht in Hitler den ersten Popstar. Doch in einem Film festzusitzen, erzeugt nicht Euphorie, sondern eine Depression, eine Art Untätigkeit, ähnlich der in »Major Tom«:

And I ain’t got the power anymore.

In »Five Years«, nachdem er die Nachricht vom Untergang der Erde erhalten hat, singt Bowie: »And it was cold and it rained and I felt like an actor.« In »The Secret Life of Arabia«, einem meiner Lieblingssongs (abscheulich grausam gecovered vom verstorbenen, großartigen Billy Mackenzie, zusammen mit der British Electric Foundation), singt Bowie:

The sand in my eyes

I walk through a desert song

When the heroine dies.

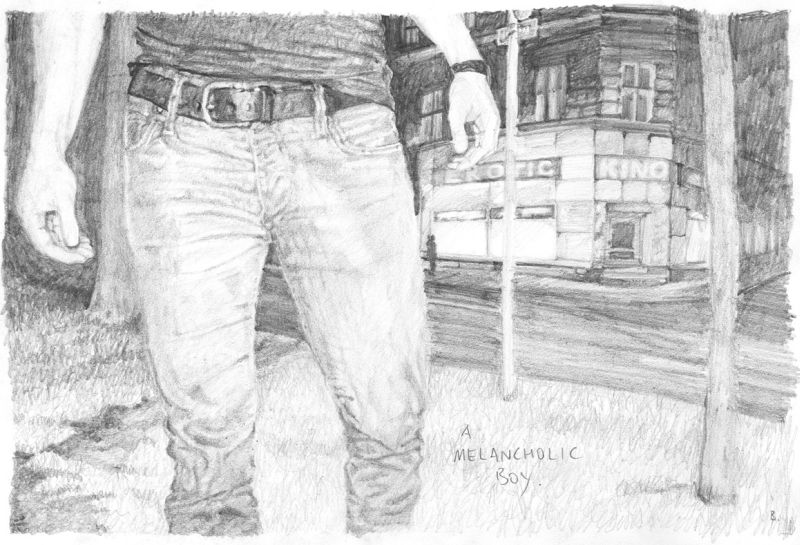

Die Welt ist ein Filmset, und der Film, der gedreht wird, könnte mit »Melancholia« betitelt sein. Einer von Bowies besten und zugleich trostlosesten Songs, »Candidate«, beginnt mit einem Statement expliziter Täuschung, nämlich, »[w]e’ll pretend we’re walking home«, auf welches dann die Zeile, »[m]y set is amazing, it even smells like a street« folgt. Der Kunst dreckige Lektion, eben jene Nichtauthentizität bis zum bitteren Ende, besteht aus einer Reihe von Wiederholungen und Nachstellungen: Fälschungen entblößen die Illusion der Realität, in der wir leben, und konfrontieren uns mit der Realität der Illusion. Bowies Welt funktioniert wie eine dystopische Version von »The Truman Show«, die ihren eindringlichen Ausdruck in den kaputten, gewalttätigen Stadtlandschaften aus »Aladdin Sane« und »Diamond Dogs« und etwas feinfühliger in den verlassenen Sound-Scapes von »Warszawa« und »Neuköln« findet. Um es mit Iggy Pop zu sagen (der sich wiederum auf Antonionis Film »The Passenger« von 1975 bezieht): Bowie ist der Passagier auf seinem Weg durch die zerrissenen Ränder der Stadt, unter einem hellen und leeren Himmel.

Ein utopisches Etwas

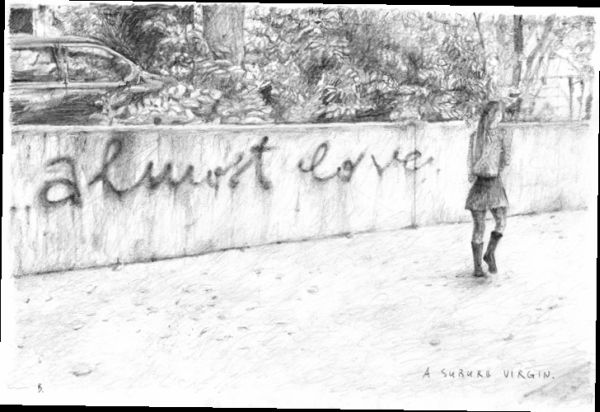

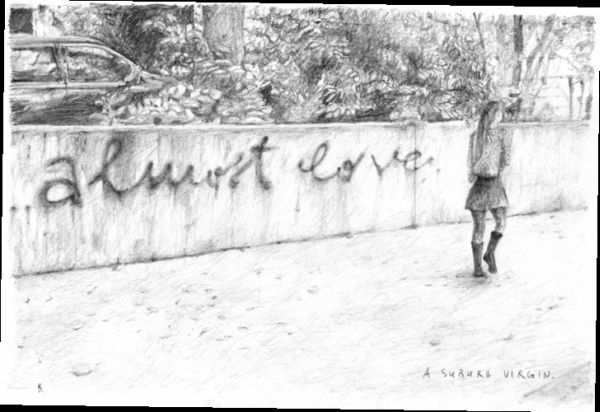

Bowie verkörpert ein utopisches Etwas: eine andere Art, um in Dreckslöchern wie Bromley, Beckenham, Billericay, Basingstoke, Braintree oder Biggleswade zu existieren. Es war nicht – ich wiederhole, es war nicht – eine Form von Reflexion über das Leben auf der Straße. Warum wären wir daran interessiert gewesen? Das Leben bestand aus Routine, grau, eingeengt und dumpf. Unsere Eltern waren die 1960er Jahre hindurch von einer tiefgreifenden moralischen Verwirrung ergriffen, all die Affären, die Scheidungen und die ausgestellten Hosen. Wir waren einfach gelangweilt. GELANGWEILT. Soll doch die obere Mittelschicht, nach ihrem obligaten Schiurlaub mit ihren Eltern, das Leben auf der Straße feiern oder mit ihrem Volvo in die Dordogne fahren. Bowie repräsentierte etwas anderes, vor allem für die intelligenterweise Unzufriedenen (Nullbockgeneration), die normalen Mädels und Jungs. Es hatte etwas unmöglich Glamouröses und Fremdartiges an sich. Es lehnte die Straße ab.

Jon Savage hat recht, wenn er Bowie als jemanden bezeichnet, der nichts mit irgendeiner Art von Realität zu tun hatte. Sein Erfolg koppelte sich an eine latente Low-Budget- Science-Fiction-Ausgelassenheit (mehr Michael Moorcock als Isaac Asimov; mehr » Quatermass and the Pit« als »Star Trek«), die als Vorlage für die zerstörten Landschaften fungierte, durch welche die Spacecowboys und -girls des Glam, Punk und Post-Punk in ihren aberwitzigen, oft selbst zusammengeschneiderten und immer ein wenig schäbig aussehenden Outfits herumliefen. Das war es, was Nicholas Pegg prägnant als »Home Counties apocalypse« (Vorortsapokalypse) bezeichnete, mit Milchwagen und Nervenkliniken, wie sie damals London regelrecht umzingelten, worauf andere bereits hingewiesen haben. Bowie sprach zu den Spinnern und den Freaks. Es stellte sich jedoch heraus, dass es viele von uns gab. Man fragte sich: Wer waren die Insider wirklich? Später, viel später, gab Bowie ihnen einen neuen Namen: Heiden (heathen). Wir wollten einfach keine Heiden (heathens) sein.

Dystopie und Utopie I ~ Dystopie und Utopie II ~ Dystopie und Utopie III