Zum 70. Geburtstag des Staates Israel wurde auf dem diesjährigen, nun schon 26. Jüdischen Filmfestival Wien – das sich heuer aufgrund des Jubiläums in zwei Blöcke teilt – der israelische Dokumentarfilm »Ben-Gurion, Epilogue« im Rahmen der Eröffnungsgala am 21. März 2018 im Metro Kino gezeigt. Die Eröffnungsreden wurden vom israelischen Historiker Benny Morris und dem österreichischen Schriftsteller Doron Rabinovici gehalten, außerdem war der Regisseur Yarif Mozer anwesend und stand Rede und Antwort. Das Jüdische Filmfestival Wien macht sich zur Aufgabe, jüdische Kultur zu erhalten und zu fördern, und leistet damit wichtige Arbeit dahingehend, der vielfältigen und abenteuerlichen jüdischen Kultur jenseits der traurigen und einseitigen, medial vermittelten Wirklichkeiten Raum zu geben.

Die gewundene Geschichte des Staates Israel

Auch hierzulande ist die mediale Berichterstattung besonders auf den Skandal fokussiert. So wie jener, als kürzlich ein Liederbuch der deutschnationalen Burschenschaft »Germania« auftauchte, in dem jene berüchtigten Textzeilen zu finden waren, die den Massenmord an den Juden als eine germanische Leistung lobten und zudem eine Fortsetzung der Vernichtung auf eine peinlich leichtsinnige Art und Weise empfahlen – nicht ohne dabei Ben-Gurion in Persona anzusprechen. Diese gemeingefährlichen Dummheiten werden nicht von irgendwem, sondern von Mitgliedern der österreichischen FPÖ verbreitet, die seit heuer wieder als Teil der Regierung fungiert. Es ist nur eines der vielen traurigen Beispiele für den Umgang mit dem Nationalsozialismus und den unterschwelligen Hass, der dem Jüdischen gegenüber herrscht. Und es ist vielleicht auch ein Beispiel für das Desinteresse an der eigenen Geschichte, die mit der jüdischen untrennbar verbunden ist.

Aus diese Grund sei kurz daran erinnert, weshalb der 70. Geburtstag des Staates Israel – all der Probleme und Konflikte zum Trotz – ein Grund zum Feiern ist. Bekanntermaßen geht die jüdische Geschichte im Nahen Osten zurück bis in vorbiblische Zeiten. Die Vertreibung der JüdInnen aus Palästina im Jahr 135 nach Christus und die damit beginnende Diaspora bedeutete eine starke Zäsur, jedoch fanden bereits im Mittelalter Einwanderungswellen zurück zum Ort der Vertreibung statt. Für viele JüdInnen endete diese Jahrtausende währende Exilzeit mit der Gründung des Staates Israel im Jahre 1948, und für viele bedeutete die Gründung des Staates Israel erst die Möglichkeit einer Neuorientierung in Bezug auf die eigene jüdische Identität.

Lange vor dem heutigen Israel gab es verschiedene jüdische Siedlungen in Palästina, den sogenannten Jischuw. Der »Neue Jischuw« bezeichnet die Bevölkerung nach dem Zuzug der vorwiegend durch den Zionismus beeinflussten Siedler, die das zum Teil öde Wüstenland in den Kibbuzim bewohnbar machten. Erst mit der Unabhängigkeitserklärung und Gründung des Staates Israel durch Ben-Gurion 1947 entstand ein gemeinsames jüdisches Land; erst mit der Ausrufung des unabhängigen und demokratischen Staates gab es eine fixe Struktur und mehr oder weniger klare Grenzen, die jedoch bis heute umstritten und umkämpft sind, nicht zuletzt wegen der Vertreibung und Auswanderung der ebenfalls dort seit Jahrhunderten verwurzelten PalästinenserInnen. Trotzdem das Judentum stets Teil des nun umkämpften Gebietes war, wird es bis heute als Fremdkörper deklariert, als ein »künstlicher« Staat, dessen Politik meist unreflektiert feindselig besprochen wird.

Festliche Eröffnungsreden

Der in Tel Aviv geborene, israelisch-österreichische Schriftsteller und Polit-Aktivist Doron Rabinovici ist selbst Sohn eines aus den Fängen der Nazis geflohenen und nach Palästina gelangten Ehepaares. Er beschäftigte sich Zeit seines Lebens mit der Geschichte der Shoah und veröffentlichte 2016 mit Natan Sznaider das Buch »Herzl reloaded: Kein Märchen«, in dem sie sich in ein fiktives Gespräch mit Theodor Herzl über die Aktualität des Judenstaates begeben. Neben seiner Aktivität als Schriftsteller engagiert sich Rabinovici gegen Antisemitismus, Rassismus, Homophobie und Rechtspopulismus.

In seiner Rede spannt Rabinovici einen weiten Bogen, angefangen in seiner Kindheit in Tel Aviv, wo er sich eindrucksvoll an Kino unter Sternen erinnert, bis hin zum heurigen Filmfestival. Dabei hält er ein Plädoyer für die Macht der Kunst, neue Vorstellungen zu ermöglichen. Zum Beispiel auch ein Bild von der Vielfalt Israels, das sich als ein Land sehen will, das als Plural existiert: Aus der Diaspora vereint existieren viele Israels, die jedoch von außen immer als eine künstliche Einheit betrachtet werden. Kunst kann dazu verhelfen, an die Anfänge zurückzublicken, nämlich Herzls Vorstellung von einem gerechten Staat, noch frei von Vorurteilen und einer Geschichte und bloß als eine Vorstellung bestehend. Kino schafft die Möglichkeit, mit offenen Augen zu träumen. Und weiter besteht die Möglichkeit, dass Gruppierungen, die den Staat Israel ablehnen, durch die Ideen und Träume Ben-Gurions, wie sie im Film eindrucksvoll visuell erfahrbar sind, neue Perspektiven geboten werden.

Benny Morris, Sohn von Mitgliedern der sozialistisch-zionistischen, pfadfinderähnlichen Organisation HaShomer (ähnlich der Falken-Bewegung), die 1947 nach Israel kamen, diente 1967 im Sechstagekrieg, promovierte in Cambridge und hat nun eine Professur an der Ben-Gurion-Universität inne. Er beschäftigte sich in seinen Studien intensiv mit der Rolle Israels bei der Vertreibung von PalästinenserInnen während der Gründung des Staates Israel und dem direkt darauffolgenden kriegerischen Konflikt. Seine dabei vertretene Meinung, die die Schuld Israels betonte, hat er im Laufe seiner Arbeit revidiert und stellt nun klar, dass die Errichtung eines jüdischen Staates ohne Gewalt nicht möglich gewesen wäre. So handelt auch sein einleitender Vortrag vor allem von der Geschichte der Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinenserführern, ihren Fortschritten und Rückschlägen. Er beendet den Vortrag mit der Feststellung, der Friedensprozess sei faktisch tot, die Zukunft ungewiss.

Im Archiv entdeckte Aufnahmen

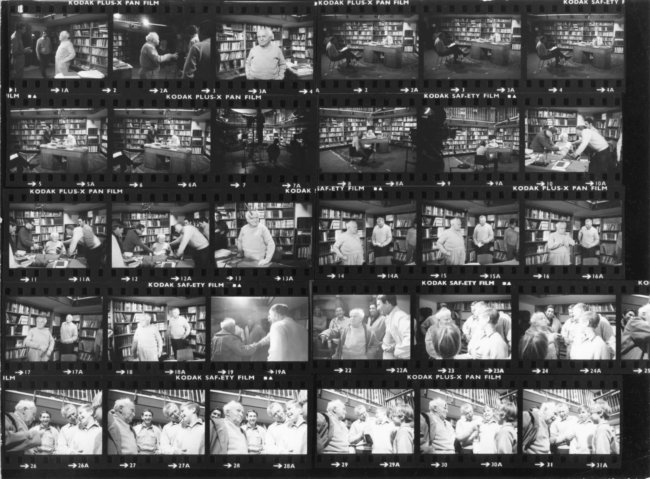

Die Geschichte des Films ist so spannend wie ihr Objekt selbst. Das 1968 gehaltene Interview wurde durch Zufall entdeckt, als nach dem Tod des israelischen Filmemachers und Universitätsprofessors David Perlov eine Retrospektive seiner Filme durch ehemaligen Studenten gezeigt wurde – darunter sein Spielfilm von 1969 »42:6 – Ben Gurion«. Diesem Film gingen sechs Stunden Interview mit Ben-Gurion voraus, die zu Recherchezwecken gehalten wurden. Die Aufnahmen verschwanden zunächst in den Archiven und, wiederentdeckt, fehlte die dazugehörige Tonspur. Diese zu finden, stellte sich als die schwierigste Aufgabe heraus, gelang jedoch schlussendlich mit Hilfe von Malcolm Stewart, Sounddesigner bei zahlreichen Filmen, u. a. »2001 – A Space Odyssey«, »The Bridge on the River Kwai« oder »Lawrence of Arabia« und eben auch bei Perlovs Spielfilm über Ben-Gurion, wie den Credits zu entnehmen ist. Er erinnert sich lebhaft und gibt den entscheidenden Hinweis über den Verbleib der Tonspuren im Spielberg-Filmarchiv.

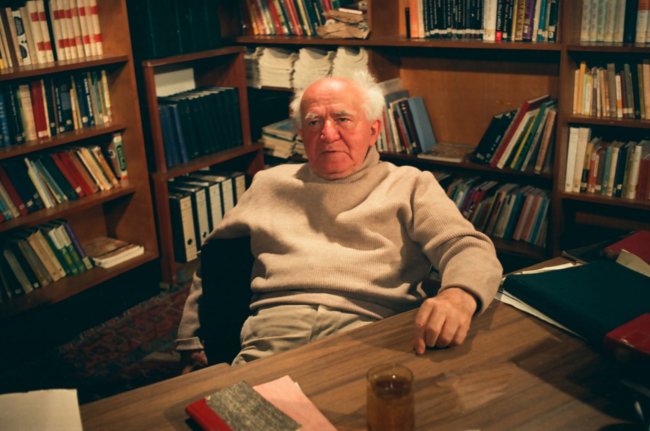

Nun konnten Film und Ton erstmals wieder zusammengeführt werden und wurden Teil von etwa 100 Stunden Ausgangsmaterial, das der Regisseur Yariv Mozer und sein Team hinzunahmen, um am Ende ein ca. 70-minütiges Dokument zusammenzuschneiden. Es zeigt ein intimes Portrait der von Politik und Öffentlichkeit zurückgezogenen, 82-jährigen Gründerfigur des Staates Israel, David Ben-Gurion, inmitten seines Alterssitzes in Ramat Gan, damals ein sehr einsames Stück Wüste, in dem er über sein ereignisreiches Leben und die Idee des Zionismus spricht. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch des israelischen Historikers und Politikwissenschaftlers Avi Shilon.

Zu Beginn sieht man die Aufnahme einer kargen Landschaft. Es ist die Wüste Negev, Interviewer ist Dr. Clinton Bailey, ein Kenner des Nahost-Raums und vor allem der Geschichte der Beduinenvölker. Fun Fact: Paula Ben-Gurion entdeckte diesen ebenfalls in den USA aufgewachsenen Mann zufällig auf der Straße und lud ihn nach einem Gespräch ein, ihren Ehemann David kennenzulernen. Gemeinsam treten sie in einen Dialog über die Geschichte Israels, die für Ben-Gurion 1870 begann, und die er bis zu seinem Tod – vergeblich – niederzuschreiben vorhatte. Schon im Alter von 20 Jahren wandert Ben-Gurion nach, wie er es nennt, »Eretz Israel«, das Land Israel aus, um in mühevoller Arbeit einen neuen Ort zum Leben zu errichten. Früh wurde er von den Ideen Theodor Herzls beeinflusst, Autor des 1896 veröffentlichten Manifests »Der Judenstaat«, das als Reaktion auf den erstarkenden Antisemitismus die bereits lebendigen Ideen des Zionismus beinhaltete und die Errichtung eines eigenen, herrschaftslosen Staates für Juden propagierte. Ein persönliches Aufeinandertreffen mit Herzl schildert er lebendig in dem Film.

»You brought him back as we knew him«

Im Laufe der Erzählungen des eher gedrungen wirkenden Mannes mit schwerem Rückenleiden wird offenbar, welche Entschlossenheit in ihm steckte und wie diese ihm die nötige Energie für seine körperlich und geistig anstrengende Arbeit brachte. Stets fand er sich im Zentrum von Kritik, nicht zuletzt wegen der Zusage des Prozesses einer Wiedergutmachung durch den deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer wurde er Ziel scharfer und emotionaler Anfeindungen. Sich seiner Position als Führer und damit als ständiges Ziel öffentlicher Kritik bewusst, arbeitet Ben-Gurion stets an der Sache Israels. Dabei blieb er im engen Kontakt mit Politikern verfeindeter Länder und entwickelte, obwohl eher unreligiöser Pragmatiker, ein Interesse für die Meditation im Buddhismus, wie unterhaltsame Gespräche zwischen ihm und dem Buddhisten U-Nu auf amüsante Weise unter Beweis stellen. Im Gespräch mit letzterem kommt seine areligiöse, pragmatische Weltanschauung zutage. Meditieren sei zwar gut, sagt er, jedoch auch nicht alles: »There is meditation and there is thinking. Thinking, I think, is helpful.« Jeder müsse am Ende auch etwas für die Welt tun. Um einen funktionierenden Staat aus dem Nichts in einer vollkommen trockenen Wüste aufzubauen, braucht es vor allem Zusammenarbeit und Durchhaltekraft. Durchhaltekraft hatte der 1973 verschiedene »Nationalheld« in Massen, gepaart mit einer angenehm »naiven« Lebensweisheit, die gleichzeitig begeistert und amüsiert.

Der Film liefert ein facettenreiches Bild: Man sieht Ben-Gurion beim Baden im Swimming-Pool, beim Handstandwettbewerb mit Yehudi Menuhin, bei der Stallarbeit, im Gespräch mit Albert Einstein oder bei der Einweihung eines Radiotelefons, das er, wie er zugibt, überhaupt nicht schätzt, da es ihn bloß beim Lesen störe. Der Film gibt einen umfassenden und interessanten Rückblick auf Stationen seines Lebens. Sicherlich ist Ben-Gurion nur ein Beispiel unter den vielen Menschen, denen es gelang, in gemeinsamer Anstrengung aus dem Nichts eine Oase in der Wüste zu schaffen, aber er ist doch etwas Besonderes. Ein Ansporn war, die Person und die Ideen eines Menschen zu vermitteln, dessen unvollendetes Lebenswerk es war, eine gerechte Gesellschaft zu schaffen, in der Menschen in Frieden miteinander leben. In Anbetracht der tiefen Spaltung auch in der israelischen Gesellschaft ist es beeindruckend und ein Lichtblick, dass der Chef-Kommandant der israelischen Streitkräfte unter dem extrem-rechten Regierungschef Netanjahu ihn nun als Pflichtprogramm für alle SoldatInnen einführen will. Die Themen Leadership und moralische Werte, brandaktuell, bekommen hiermit einen wichtigen Input aus der Vergangenheit. Als die Enkel Ben-Gurions den Film sahen, bedankten sie sich bei Regisseur Yariv Mozer mit folgendem Satz: »You brought him back as we knew him.« Bleibt zu hoffen, dass seine Ideen einer gerechten und selbstbestimmten Gesellschaft nicht nur auf der Leinwand wiederbelebt werden.

Der Film »Ben-Gurion, Epilogue« wird im Rahmen des Jüdischen Filmfestivals Wien noch einmal gezeigt, nämlich am Mittwoch, 28. März 2018, um 20:15 Uhr im Metro.

Link: https://www.jfw.at/bengurion