Es scheint keine Stille mehr einkehren zu wollen in den White Cube, der wegen seiner auratisch bis medidativen Grundstimmung und seines von den Bewegungen des Alltags draußen enthobenen Charakters stets einem kritischen Diskurs unterworfen bleibt. Stattdessen taucht man ein ins schmerzhafte Getöse oft schlampig aufeinander abgestimmter Tonspuren diverser Videoproduktionen, die man wesentlich präziser in Kino ähnlichen Architekturen oder inmitten gefinkelt ausgesteuerten Funknetze für Kopfhörer rezipieren könnte. Was einerseits ausstellungsimmanentes Ärgernis bleibt, wurde auf der anderen Seite spätestens seit Sound art, Klangkunst und akusmatischen Installationen zu einer programmatischen Linie im gegenwärtigen Kunstbetrieb.

Während im Künstlerhaus in Wien beispielsweise die Kuratoren Norbert Pfaffenbichler und Sandro Droschl das multi-stillistische Feld von clicks, cuts und microloops durchqueren um gegenwärtige Formen der Abstraktion vor dem Hintergrund aktueller audivisueller Elektronik-Produktionen zu fokussieren, wird in der Kunsthalle Wien demnächst ein kulturhistorisches Panorama rund um den zentralen phallischen Generator geschichteter Riffs und Sololäufe in der Pop-Kultur des 20. Jahrhunderts aufgespannt. Unter dem Titel „Go, Johnny, go“ wird das mythenbesetzte Feld rund um die Gitarre ins Scheinwerferlicht gerückt und damit an einen Klangerzeuger erinnert, dessen Entsicherung per plug-in in wattreiche Verstärkeranlagen zu einer dezibelstarken Kampfansage gegen die kleinbürgerliche Ideologie der euro-amerikanischen Nachkriegsgesellschaften wurde. Was hier von Thomas Mießgang und Wolfgang Kos als jahrzehntelange Begleiter der Geschichte von Popmusik und deren feinverästelten ästhetischen Verkopplungen unter dem Zeichen von Avantgarde vorbereitet wird, ist das Nachzeichnen der Geschichte eines Musikinstruments, das zu einer Ikone im gesellschaftpolitischen Echoraum wurde. Mit Feedbacks, heulenden Glissandi, und körpererschütternden Zerrgeräuschen hat die Gitarre den Soundtrack zu alternativen Wahrnehmungsformen der Kultur der letzten Jahrzehnte mitgeschrieben. Wer sie entsprechend einzusetzen wußte und weiss, konnte und kann sie als emenzipatorische Waffe – aufgeladen mit multicodierten ästhetischen Informationspaketen – einsetzen. Woodie Guthrie brachte dieses Wissen offen zum Ausdruck, wenn er den Spruch „This machina kills fascists“ auf seine Gitarre applizierte.

Im Kontext einer Musikzeitschrift wie skug bleibt es selbstverständlich eine Tautologie, zu erwähnen, dass derartige Ansagen ihre magische Glaubwürdigkeit erst im Zusammenhang elektrisch verstärkter Musik gewinnen; unter der Vorraussetzung nämlich, dass die per Handarbeit oder Tastendruck generierten Ton- und Geräuschfolgen Sound Systeme durchlaufen. Gemeint sind entweder die Amplifier auf der Bühne und im Clubraum oder der Verstärker des Plattenspielers bzw. CD-Players in der verkürzten Version einer Lounge im heimatlichen Wohnzimmer, das nun nicht mehr Ort kleinbürgerlichen Rückzugs allein ist, sondern vielfach in ein Refugium für differenzierte Gedankenströme umgepolt wurde.

Auch wenn der Ruch von in der Ferne dröhnendem Stadion-Rock nicht ganz abzuschütteln ist, bleibt „Sound System“ somit durchaus ein Schlüsselbegriff der Gegenwartskultur als Verweis auf eine unumgängliche Verteilerstation für akustische ästhetische Potentiale.

Es verwundert also kaum, wenn im zeitlichen Umfeld von Projekten wie Sonic Boom, Sonic Process, Remeix oder Frequenzen nun der Ausstellungstitel „Sound Systems“ eingebracht wird, unter dem Hildegund Amannshauser und Edek Bartz im Salzburger Kunstverein ein Ausstellungsprojekt als Drehscheibe für künstlerische Ansätze und Methoden gestaltet haben, in deren Mittelpunkt die Beschäftigung mit konkreten Musikstücken, die Systematik von Kompositions- und Aufführungsformen

oder die Visualisierung der Erzeugung von Sound im weitesten Sinn steht. Das Konzept wirkt wie eine sympathische Idiosynkrasie im Konkurrenzfeld zwischen den beiden Polen teils anachronistisch scheinender Klanginstallationen einerseits und der immerwährenden Progression und Ausdifferenzierung im Feld der Neuen Elektronik.

andererseits. Beschritten wird ein dritter Weg der Zusammenschau vielschichtiger Werke, die einzeln betrachtet durchaus auch in anderen Zusammenhängen wie Abstraktion oder sogar Neo-Dadaismus reüssieren könnten.

Zumindest verführt der schwedische Künstler Henrik Hakansson mit seiner mittlerweile relativ bekannten Installation „The Monsters of Rock, Tour“ aus dem Jahr 1996 dazu, an subversive Post-Dada Experimente zu denken, obwohl er vielmehr Forscher im Reiche Babels zwischen tierischer und menschlicher Kommunikation ist, um die Möglichkeiten akustisch fundierter Beziehungen zwischen Insekten der Reptilien mit dem Homo Sapiens auszuloten. Verharrt man in der Analyse seiner mit Marshall Boxen bestückten Installation in der Betrachtung eines Versuchs, eine Schnittstelle von Popkultur und Natur zu bilden, so kippt diese Form der Reflexion allein sprachlich ins Absurde. Tatsächlich jedoch errichtet Hakansson ein Setting, das an eine massive Rockperformance im Kleinformat erinnert. Allerdings besteht die Band, die an das Equipment aus Mikrofonen, Stativen, Kabeln und Verstärkern angeschlossen ist, aus einer Grillenkolonie, die in einer käfigartigen Schachtel vor der Bühne plaziert wurde. Per Verstärker zu hören ist schließlich das charakteristische Zirpen der Insekten, die letztlich nur beobachtet werden können, sobald man sich bückt, um das Mini-Getier zwischen allerlei Gemüsestücken überhaupt erst ausmachen zu können. Hier schleicht sich ein subversiver Aspekt ein, nachdem es geradezu unmöglich wird, zu irgendwelchen Monsters of Rock aus der Hall of Fame der Pop-Geschichte aufzublicken.

Vollkommen anders, aber genauso in einer Art Verkleinerungsinszenierung, präsentiert sich die Installation des britischen Turner Preis Trägers Martin Creed, der Interviewer mitunter mit Statements nervös macht wie „I don’t wana do nothing. I wanna do something.“ und sich gewöhnlich den Konventionen im Kunstbetrieb durch kritische Interventionen annähert. Im Salzbuger Kunstverein setzt er ein minimalistisches Zeichen durch eine Drummachine – sein Werk Nr. 122 – die auf einem kleinen Sockel plaziert sämtliche zur Verfügung stehenden rhythmischen Samples abspielt.

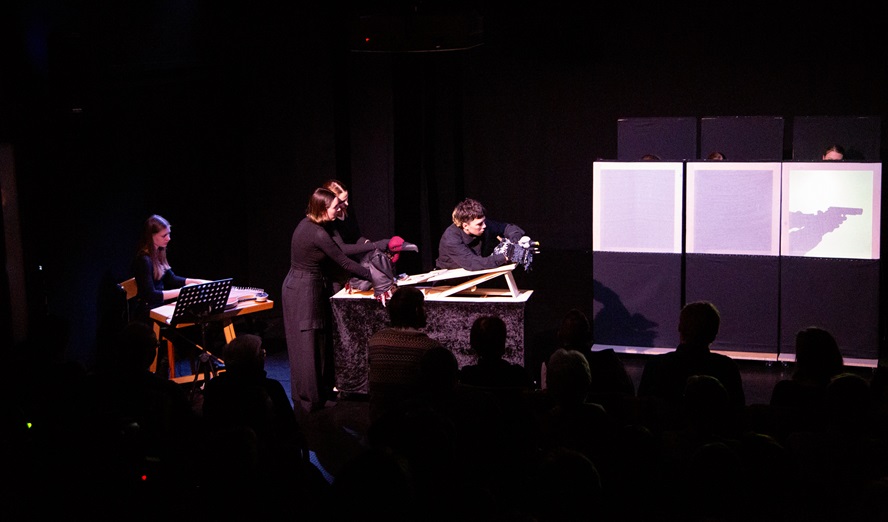

Bereits diese Beispiele zeigen, dass die präsentierten KünstlerInnen feldübergreifende Installationen in den Ausstellungsraum bringen, deren verknüpfendes Thema zwar Sound, Klang und Musik ist, die aber zugleich spezielle visuelle Strategien der Inszenierung verfolgen, welche aus der neueren Kunstgeschichte kommen. Praktisch alle ProtagonistInnen sind im diskursiven Feld der Bildenden Kunst verortet und verwenden Sound als integriertes Additivum. Manche von ihnen sind mit beiden Produktionsfeldern – Kunst und Musik – vertraut. So etwa der Kanadier Rodney Graham, der sich in die Nähe von Wagners Idee vom Gesamtkunstwerk wagt und zusätzliche Takte des Parsifal von Wagners Assistent Engelbert von Humperndinck, der Musik für die Zeit des Bühnenumbaus schrieb, als nahezu endlos wiederholbaren Loop komponiert, in dessen orchestrale Bestandteile zerlegt und mit einem Primzahlensystem kombiniert. Das neu entstandene Werk wurde so auf virtuelle 39 Milliarden Jahre verlängert. Ausschnitte daraus werden im Salzburger Kunstverein zu extra angekündigten Zeiten live aufgeführt. Die Idee erinnert selbstverständlich an John Cage, die Aufführungspraxis als von einem Künstler konzipierte Performance wiederum schafft Rückbezüge zum Kunst-Musik-Ausstellungsprojekt „Crossings“ in der Kunsthalle Wien 1998 an dem Edek Bartz ebenfalls beteiligt war.

Mit „Sound Systems“ im Salzburger Kunstverein wurde somit ein weiteres Kapitel dieser diskursiven Linie einer camouflageartigen Verschneidung unterschiedlicher Produktionshintergründe aufgeschlagen. Erwähnt sei noch die aus Estland stammende Künstlerin Kai Kaljo, deren Video

arbeit „Loser“, in der das Spiel von Beethovens Pathetique am Klavier mit dem gleichzeitigen Blick aus einem Fenster, vor dem ein Mann gerade zu Boden stürzt, als ironische Koinzidenz zweier unterschiedlicher Gegenwarten gelesen werden könnte. Und erwähnt seien auch Mark Leckeys Soundskulptur „Dubplate“, die Reminiszenzen an die Lebenswelt britischer Rastas evoziert. Kaum umgehen läßt sich Elisabeth Penkers Soundinstallation in der Ringgalerie rund um den zentralen Ausstellungsraum des Künstlerhauses in Salzburg, denn dort wummern die Pumpgeräusche russischer Wasserkraftwerke durch den Gang.

Dass eine rund um das Generalthema Musik mit Mozart, Wagner und Beethoven als Eckpunkte gestaltete Ausstellung ausgerechnet im hochsommerlichen Salzburg eröffnet wurde, während sich im Feuilleton allmählich der Konsens über eine neue Gediegenheit bei den Salzburger Festspielen herauskristallisierte, kann keineswegs Zufall sein. Vielmehr erscheint das Projekt im Gesamtzusammenhang des sommerlichen Kulturprogramms in der süßlichen Festspielstadt als intelligenter Versuch, zumindest gewisse Ränder des touristischen Publikums mit einem Themenfeld anzusprechen, das vielleicht nicht unmittelbar an der Front des Gegenwärtigen, aber doch zutiefst im Zeitgenössischen verwurzelt ist. Doch abgesehen von solchen Rückbezügen zu einem von aktuellen Diskursen tendenziell entferntem Mainstream, bleibt „Sound Systems“ die Einladung, sich abseits spektakulär aufbereiteter Thesen-Projekte gegenwärtigen Artikulationsformen im Zwischenfeld von behäbiger Klangkunst und brizzelnder Elektronik auf einem dritten Weg anzunähern.