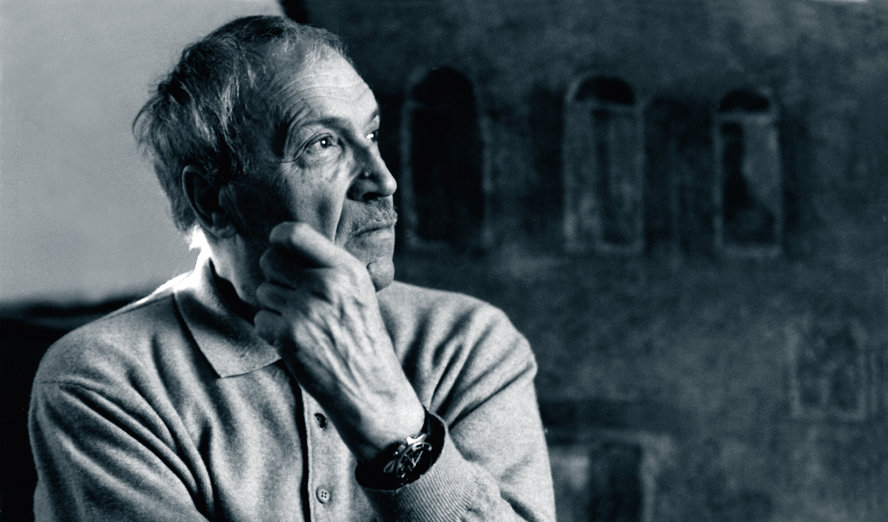

Letztes Jahr im Sommer starb die Venezianerin Ida Mušič, die Frau von Zoran Mušič, im hohen Alter von 98 Jahren. Kurz zuvor gab sie dem Wiener Leopold Museum noch die Erlaubnis, die letzten Bilder ihres Mannes aus dem Atelier zu holen und auszustellen. So ist nun das Spätwerk von Zoran Mušič zu sehen. Im hintersten Saal des Rundganges. Es besteht vor allem aus eindringlichen Selbstporträts, von einem der Abschied nimmt; isolierte einsame Figuren, die sich in Punkte, Striche und Flecken auflösen. Fast farblose Darstellungen. Mušič bildete seinen grauen Sessel ab und seinen Fensterblick auf die Gefängnisinsel Giudecca in Venedig. Das Seelenleben könne auch mit geschlossenen Augen gemalt werden, meinte Mušič einmal. Sein stehender Akt eines alten Mannes erinnert an Viktor Rogy, den letzten Kärntner Dadaisten, der nackt im Krankenhaus tanzte, mit dem Infusionsschlauch aus der Nase, kurz vor seinem Tod. Rogy hätte Mušič gefallen und Mušič vielleicht auch Rogy. Erinnerungsblitze würde Mušič malen, meinte der Kurator bei der Pressekonferenz. Mušič würde in der Finsternis Leuchtpunkte finden, Beziehungspunkte, Bezugspunkte. Mušič hätte ein System der Verdrängung entwickelt, weil die Wirklichkeit ihm unwirklich erschien. Mušič zeige den Wunsch, das Geschehene ins Archaische zu übertragen.

Eingezogener Kopf

»Wenn du einem dummen Menschen ein Gewehr in die Hand gibst, dann schießt er auch«, kommentiert ein 85-jähriger Bekannter den Zweiten Weltkrieg. Er selbst war wegen der Nazis als jüdisches Kind in Frankreich versteckt und entwickelte ziemlich alleine kommunistische Ansichten. »27 Millionen Russen wurden ermordet«. Im Leopold Museum, vor dem Dachau-Zimmer stehend, liest er, dass Mušič in Dachau als Dreher in der unterirdischen Munitionsfabrik arbeitete. »Nur so hat er überlebt! Wie lange war er da? Ach so, nicht so lange. Deswegen hat er überlebt.« Die Zeichnungen vom KZ Dachau will mein alter Bekannter nicht so gerne anschauen. Eine abwehrende Handbewegung folgt der nächsten. Für die blauen Pferdchen und andere Tragetiere interessiert er sich auch nicht so. Auch die abstrahierten italienischen Landschaften können ihn nicht wirklich begeistern. Nur ganz am Ende sitzt er lange und schweigsam in dem kleinen Saal auf der Bank, rund um ihn sind die Zoran-Mušič-Alters-Selbstporträts versammelt – Dekonstruktionen der Figur. Hier fühlt er sich ihm sehr nahe im Geiste. Es bedrückt ihn und gleichzeitig muntert es ihn auf, dass Mušič bis ins hohe Alter und bis in die Blindheit hinein malte. Der alte kommunistische Jude versinkt in sich und die Ära, die sein Leben bestimmte. Unwillkürlich nimmt er die gleiche Körperhaltung ein wie der Maler auf den Bildern.

Lauter Landschaften

Mušič stand beim Einmarsch der deutschen Truppen unter dem Verdacht, ein Spion zu sei, in Ljubljana verhaftet worden. Seine Bilder, in Dachau gemalt, seien nicht dokumentarisch entstanden, sondern um selbst überleben zu können – um zu begreifen, dass er Subjekt sei, sagte er später. »Das Karge ist mein Thema«, stellte Mušič zeitlebens fest. In der Zeit des Vietnam-Krieges triggerten ihn die Fotos in den Medien und so kehrte er zurück zu seinen in Dachau getöteten Mithäftlingen, zu seinen Albträumen. »Wir sind nicht die Letzten«, heißt der traurige Zyklus in einem Extrasaal. Es scheint so, als ob Mušič sein Leben lang nur Berge gezeichnet und gemalt hätte – Leichenberge, Berge in echten Landschaften auf Flecken und Punkte reduziert, Pferde und ReiterInnen mit Regenschirmen von hinten, die eigentlich ebenfalls wie eine Menschen- und Tierlandschaft aussehen. »Ich bin zu diesen Traumlandschaften mit den Pferden zurückgekehrt«, erklärte Mušič dazu, »ich nenne sie zwar immer Landschaften, aber eigentlich sind sie keine Landschaften, sondern Wurzeln.« Die Arche Noah kommt vor, Pflanzenmotive wie Luftwurzler, Lichtpunkte aller Arten. In der Traumatheorie gibt es eine eigene Abteilung für Tiere und Traumata, denn vor allem Kinder versuchen, über Tiere wieder Vertrauen in die Menschheit aufzubauen. In diesem Sinne hat das geklappt, bis es Mušič bedingt durch Vietnam erneut schleuderte. Dachau brach wieder auf. »Würde meinen Werken wirklich ein Mysterium innewohnen, wäre ich ein glücklicher Mensch«, sagte Mušič am Ende seines Lebens. Er muss ein glücklicher Mensch gewesen sein.

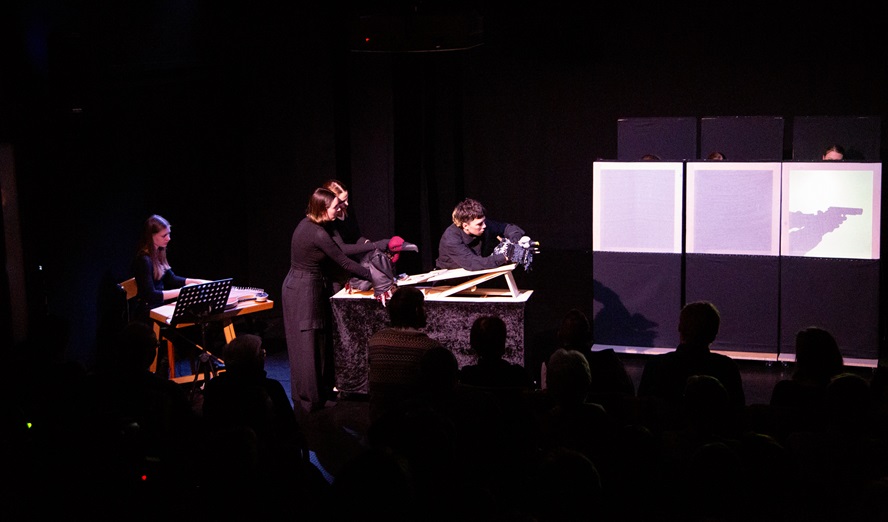

Die Zoran-Mušič-Ausstellung unter dem Titel »Poesie der Stille« ist noch bis 6. August 2018 im Wiener Leopold Museum zu sehen.