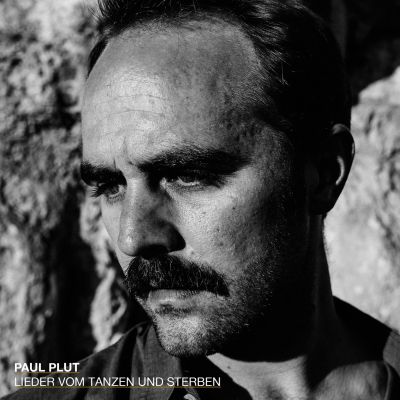

Man möchte nicht glauben, dass der Mann auf dem Cover noch keine 30 ist. Das mag auch an der konsequenten Schwarz-Weiß-Ästhetik der sehr ansprechend gestalteten CD liegen, der man ansieht, dass hier ernste Dinge verhandelt werden. Und von solchen kann der in der Ramsau aufgewachsene Paul Plut sprichwörtlich ein Lied singen, ja sogar einige. »Lieder vom Tanzen und Sterben« ist Pluts erstes Soloalbum, seit längerem verdingt er sich bereits als Gitarrist der humorigen Pop-Rock-Band Viech und als Stimme des lässigen Punk-Blues-Duos Marta. In der Labelinfo bezeichnet sich Plut als freischaffender Künstler, will sich also nicht auf die Musik reduzieren lassen. Zu Recht, möchte man meinen, ist doch schon die Verpackung des düsteren Songzyklus ein Stück Konzeptkunst, das auf der Bildebene ausschließlich auf das Thema »Mann und Gebirgsmassiv« fokussiert. Man könnte es auch »Mensch und Natur« nennen. Im konkreten Fall ist die Thematik biografisch determiniert: Sowohl Pluts Onkel als auch sein Großvater sind in jungen Jahren in diesem Gebirge verunglückt, sein eigenes Schicksal fand nach einer Verkettung unglücklicher Umstände seinen dramatischen Tiefpunkt in zwei Suizidversuchen vor den archaischen Bergen. Plut hat also für die Produktion seiner Songs den anachronistisch anmutenden Vorteil, aus seinen eigenen schmerzhaften Erfahrungen schöpfen zu können.

Vor ziemlich genau einem Jahr veröffentlichte Plut die in diesem Magazin sträflich vernachlässigte Single »Lärche«, die jetzt auch das Album eröffnet. Mit einer Stimme, wie sie Leonard Cohen erst mit 60 hatte, rezitiert er sich mantraartig in steirischer Mundart durch ein hochgradig atmosphärisch aufgeladenes Stück, das mit Stompbox, E-Gitarre und Field Recordings einen eindrucksvollen Vorgeschmack darauf gibt, was da noch kommt. Wenn es auf einem Album wie diesem überhaupt ansatzweise einen Hit geben kann, dann ist es das folgende »Vota«, das mit seinem simulierten Klatschen, den Frauenstimmen und dem ächzenden Beichtstuhl als Taktgeber tatsächlich eine Art Gospel ist, was auch zur Nischengenrebezeichnung Dialekt-Gospel geführt haben dürfte. Auch inhaltlich wird Existenzielles verhandelt: »Heiliger Vota, valoss mi jetzt nit« spricht, ja fast schon röchelt Plut mit kratziger Infraschallstimme, die lautmalt wie nur was (»I was born with a golden voice«). Sind die zehn ausschließlich mit einem Wort betitelten Songs auch inhaltlich mit ihren knappen Schmerzpoemen durchaus gospelig, kann das von der Musik nicht behauptet werden. Die fällt eher unter Electronic-Songwriting plus Gitarre. Mit großer Bandbreite von zart und leise (»Sunn«) bis zum rauen Ritt auf der Bluesgitarre (»Teifi«). »Grat« kommt für Plut-Verhältnisse schon richtig leichtfüßig daher und »Erdn (Lagos)« ist geradlinig tanzbar. Dass einem bei dieser beschwörenden Selbstexploration mit ihrem Variantenreichtum kaum Vergleiche einfallen wollen, spricht für die Originalität des Künstlers. In diesen meist leise gesungenen/gesprochenen Texten liegt eine Unmittelbarkeit und Wucht, wie sie einem nur selten unterkommt. Gänsehautmusik der anderen Art, phänomenale Platte.