Vor der Folie zunehmender Schübe des Neokonservativismus, dessen Gesicht in Üsterreich neuerdings durch die Erzeugung politischer Stimmung gegen AsylantInnen per Anzeigenstatistik eine weitere Dimension gewonnen hat, sowie vor dem Hintergrund einer durch die Bestätigung der von George Bush geprägten globalen Machtgeografie, bleibt die Debatte um Anbindungen emanzipatorischer Diskurse der bildenden Kunst an weiterreichende Üffentlichkeiten nach wie vor virulent. Der überdurchschnittliche Publikumsandrang anlässlich des Symposiums »The Artist as Public Intellectual« Mitte Oktober im Wiener Akademiehof bildete dieses Interesse an analytischen Tiefenbohrungen abseits des bloßen Abtastens von Styles und Oberflächen im Kulturbetrieb deutlich ab.

Freilich war die Reihe mit ReferentInnen wie documenta 12-Leiter Roger M. Buergel, der Kunsthistorikerin Rosalyn Deutsche von der Columbia University oder dem obsessiven Thomas Hirschhorn, der seit Konstituierung der schwarz-blauen Bundesregierung im Jahr 2000 Üsterreich eigentlich eine offizielle Absage erteilt hatte, ziemlich prominent besetzt. Das war es aber nicht, was dem Ganzen den Kick gab und eine ungewohnte Sphäre der Konzentration erzeugte. Vielmehr eröffneten sich durch die Befragung der Rolle und der Möglichkeiten des Künstlersubjekts selbst die argumentativen Routen. Dem schon etwas ausgeleierten Begriffspaar Kunst und Üffentlichkeit wurde damit ein neuer Kristallisationspunkt zugewiesen.

Im Bauplan der Veranstaltung liefen zwar einschlägige Leitthemen wie Cultural Work, Aktivismus oder soziale Intervention als Orientierungsmarken mit, doch wurde bewusst an den Schrauben des Zeitrads gedreht und eine Referenz zu Jean Paul Sartres historischem Essay »Was ist Literatur? (»Quést-ce que la litterature?«) aus dem Jahr 1947 hergestellt. Das ermöglichte die Erschließung eines Resonanzraumes, in dem der/die KünstlerIn als in der Üffentlichkeit Sprechende/r bzw. Agierende/r und die kommunikative Beziehung zu den jeweiligen Adressaten fokussiert werden konnte. Der Drall der Reflexion entfernte sich also auch von der Vorstellung eines eher passiven »Publikums«, das im Ausstellungsraum an Werken vorüberzieht, sondern befragte die Wirkungsmöglichkeiten einer von der Disziplin der Kulturwissenschaften beeinflussten KünstlerInnengeneration und deren Versuche, im Sinne einer ethischen Verantwortung Partei zu ergreifen.

Im Bauplan der Veranstaltung liefen zwar einschlägige Leitthemen wie Cultural Work, Aktivismus oder soziale Intervention als Orientierungsmarken mit, doch wurde bewusst an den Schrauben des Zeitrads gedreht und eine Referenz zu Jean Paul Sartres historischem Essay »Was ist Literatur? (»Quést-ce que la litterature?«) aus dem Jahr 1947 hergestellt. Das ermöglichte die Erschließung eines Resonanzraumes, in dem der/die KünstlerIn als in der Üffentlichkeit Sprechende/r bzw. Agierende/r und die kommunikative Beziehung zu den jeweiligen Adressaten fokussiert werden konnte. Der Drall der Reflexion entfernte sich also auch von der Vorstellung eines eher passiven »Publikums«, das im Ausstellungsraum an Werken vorüberzieht, sondern befragte die Wirkungsmöglichkeiten einer von der Disziplin der Kulturwissenschaften beeinflussten KünstlerInnengeneration und deren Versuche, im Sinne einer ethischen Verantwortung Partei zu ergreifen.

Freilich lässt sich die später auch als eindimensional kritisierte, erinnerungspolitisch aber essenzielle Forderung Sartres nach einem moralischen und politischem Engagement des Schriftstellers, das er selbst übrigens auf die Form der Prosa eingrenzte, nur bedingt auf die Zeichensysteme der Gegenwartskunst übertragen. Andererseits wirkt dieser Bezug zur Literatur wie der Einsatz eines Lackmuspapiers, um in Kontrasten und Spiegelungen die kritisch-ästhetischen Potenziale der Kunst auszuloten. Während etwa in der Nachkriegszeit in Frankreich wie auch in der Bundesrepublik Deutschland mit dem Topos der »littérature engagée« als Ideologem für Entprovinzialisierung, humanistische Erneuerung und kritische Analyse der Sedimente nationalsozialistischer Vergangenheit über Verlage und Tageszeitungen ein zunehmend breiter werdender medialer Kontext geschaffen werden konnte, blieben und bleiben die Reichweiten in der Kunst – bedingt durch deren spezifische Ausdrucksverfahren – stets auf Teilöffentlichkeiten begrenzt. Um diese unterschiedlichen Bedingungen zu illustrieren bedarf es wahrscheinlich nicht einmal des Beispiels des durchaus populären (1986 verstorbenen) Joseph Beuys, der mit seinen Anliegen unvergleichlich weniger tief in die Netzwerke der Kommunikation vordringen konnte als die Riege permanent publizierender, Stellung nehmender und Zeitdiagnostik übender Intellektueller von Günter Grass über Peter Weiss bis hin zu Hans Magnus Enzensberger.

Die Vorstellung von einer Künstlerfigur, die sich gleichsam per Selbstermächtigung zu feldübergreifend rezipierten kritischen Statements aufschwingt, erscheint daher eher wie ein sentimentales Wunschbild. Eine solche Dynamik zu initiieren, vermögen allerhöchstens geschickt konzipierte Ausstellungen oder aktionistische Eintagsfliegen wie Christoph Schlingensiefs Kritik an der alpenländischen Politmisere »Bitte liebt Üsterreich« im Jahr 2000.

Dennoch gelang es im Rahmen des Symposiums mehrere fast modellhafte Optionen des sich in Beziehung Setzens zu skizzieren. Themengemäß zog Thomas Hirschhorn alle Register der Vortragskunst, als er in Hochgeschwindigkeit seine besessene Arbeit an Spinoza, Gramsci, Deleuze oder George Bataille gewidmeten Monumenten in Siedlungen oder an der städtischen Peripherie erläuterte. Seine Arbeit an raumübergreifenden Skulpturen und begehbaren Assemblagen aus Karton, Plastikplanen und Fundstücken der Umgebung, in denen er Bibliotheken einrichtet, Bilder-Sprüche und Dokumente ausstellt, Feste mit den Anwohnern feiert oder temporäre Volksküchen einrichtet, bringen die Dringlichkeit seines Anliegens zum Ausdruck, Namen und Hauptthesen zeitgenössischen Denkens in die Bevölkerung einzubringen. Sein Bataille-Monument entstand im Rahmen der documenta 11 in der Friedrich-Wöhler-Siedlung in Kassel. Hirschhorn bezeichnet es als Versuch auf die Menschen zuzugehen, sie zu involvieren und sich selbst auszuliefern, da er deren Hilfe für seine Arbeit benötigt, aber auch als Eingeständnis möglichen Scheiterns und nicht zuletzt als von ihm akzeptierten Herd für Missverständnisse. Paradigmatisch packt er sämtliche Widersprüche der Arbeit im öffentlichen Raum in solche von einem maßlosen Anspruch getriebene Aktionen, wenn er beispielsweise behauptet er wolle niemanden ausschließen, zugleich aber wiederum mit der Tatsache lebt, dass seine Monumente auch zerstört, kaputt gemacht werden können. Metaphorisch scheint sich so die Vorstellung von öffentlicher Intervention als Sisyphos-Arbeit zu manifestieren, während zugleich Menschen höchst unterschiedlicher Herkunft an einer gemeinsamen Sache arbeiten.

Es gehe aber auch um das Recht zu Erscheinen, um Präsenz jener, die gewöhnlich kaum die Möglichkeit dazu hätten, argumentierte Rosalyn Deutsche in einer stakkatohaften Gegenüberstellung zentraler Thesen zum Aufstieg und Fall des Intellektuellen. Bezug nehmend auf den französischen Philosophen Etienne Balibar erinnerte sie daran, dass dieses Recht zu Erscheinen unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe oder Klassenherkunft ein universelles Recht sei. Emanuel Levinas habe darauf hingewiesen, dass das Erscheinen des Gesichts des Anderen in der Üffentlichkeit ein Hinweis auf eine demokratische Welt sei. Erst aus einer Beziehung zum Anderen, die oft durch eine Erweiterung der Positionen durch KünstlerInnen entstehe, würde sich ein ethischer Diskurs ergeben, argumentierte Rosalyn Deutsche.

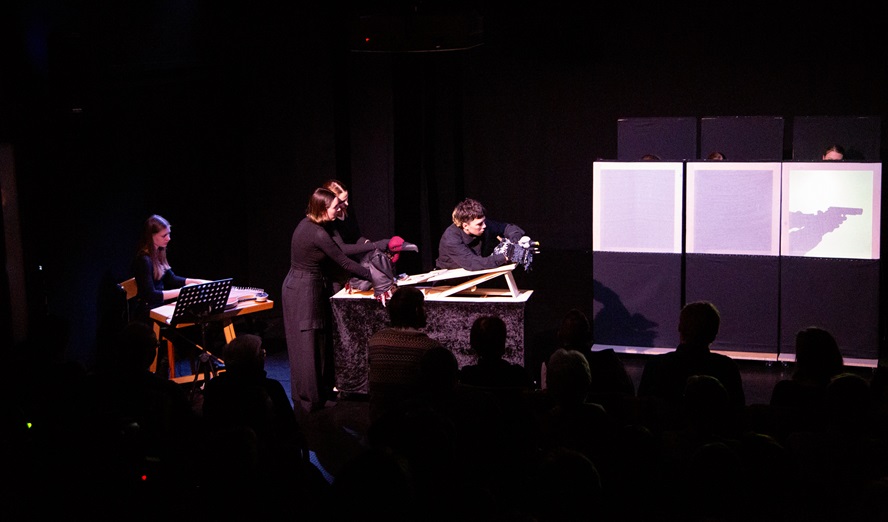

Ein Kameraschwenk von mindestens 180 Grad schließlich führt zu der in Buenos Aires geborenen und in New York lebenden Konzeptkünstlerin Silvia Kolbowski, deren Ausstellung »inadequate … Like … Power« in der Wiener Secession den eigentlichen Aufhänger für diese Kooperationsveranstaltung mit der Akademie der bildenden Künste bildete. Kolbowski baut historische Erfahrungsräume in komplexen Video-Ton-Arbeiten auf und befragt beispielsweise KünstlerInnen zu ihrer eigenen Vergangenheit im Bereich der Performance- und Konzeptkunst, womit sie ein Schlaglicht auf die Schwierigkeiten der Erinnerung, Verdrängungen, Lücken und Verschleierungen wirft. In einer ihrer Arbeiten ließ sie auch Performance-Situationen nachstellen, um die Möglichkeit des späteren Verstehens zeitbezogener Arbeiten im Kunstraum zu problematisieren. Damit verbunden ist die Frage nach den Chancen, signifikante Spuren zu hinterlassen, die sich im Fall der Textproduktion im Fall des klassischen öffentlichen Intellektuellen Sartres vollkommen anders stellt, da die Verfügbarkeit von dessen Rede im Idealfall erhalten bleibt.

Ein Kameraschwenk von mindestens 180 Grad schließlich führt zu der in Buenos Aires geborenen und in New York lebenden Konzeptkünstlerin Silvia Kolbowski, deren Ausstellung »inadequate … Like … Power« in der Wiener Secession den eigentlichen Aufhänger für diese Kooperationsveranstaltung mit der Akademie der bildenden Künste bildete. Kolbowski baut historische Erfahrungsräume in komplexen Video-Ton-Arbeiten auf und befragt beispielsweise KünstlerInnen zu ihrer eigenen Vergangenheit im Bereich der Performance- und Konzeptkunst, womit sie ein Schlaglicht auf die Schwierigkeiten der Erinnerung, Verdrängungen, Lücken und Verschleierungen wirft. In einer ihrer Arbeiten ließ sie auch Performance-Situationen nachstellen, um die Möglichkeit des späteren Verstehens zeitbezogener Arbeiten im Kunstraum zu problematisieren. Damit verbunden ist die Frage nach den Chancen, signifikante Spuren zu hinterlassen, die sich im Fall der Textproduktion im Fall des klassischen öffentlichen Intellektuellen Sartres vollkommen anders stellt, da die Verfügbarkeit von dessen Rede im Idealfall erhalten bleibt.

Im Gegensatz zu den fragilen medial ineinander verschnittenen Darstellungen aus Video und Tonmaterial Kolbowskis nähert sich die ebenfalls in New York lebende und vom essayistischen Film wie auch der Reportage beeinflusste Künstlerin Andea Geyer mit ihrer aus parallel laufenden Dia- und Textprojektionen gestalteten Arbeit »Parallax« der Position einer Sprecherin über das Üffentliche an. Geyer nahm im Laufe des Symposiums auf ihre Beobachtungen im New York der unmittelbaren Vorwahlzeit Bezug. In ihrer Arbeit setzt sie sich mit den in das gesellschaftliche Leben eingreifenden Informationsflüssen auseinander, indem sie etwa Zeitungszitate und politische Depeschen mit Bildmaterial aus der Zeit nach dem 11. September nebeneinander stellt und so die schleichende Einführung neuer Regulierungsmechanismen thematisiert. Als Katalysator für solche Erfahrungszusammenhänge steht in der Arbeit »Parallax«, die bereits in mehreren europäischen Institutionen präsentiert wurde, eine anonym bleibende Darstellerin. Geyer verschiebt so die Perspektive vom auktorial erzählenden Künstlersubjekt auf eine weitere Beobachterinstanz und unterläuft damit die Vorstellung von einer omnipräsenten Autorin der Beobachtungen.

Würde man diese Relativierung der Position des/der AutorIn ein weiteres Mal zum Vergleich mit der Figur des öffentlichen Intellektuellen Sartres heranziehen, so könnte man mit einer Polemik Roger M. Buergels antworten, der deutliche Kritik an diesem Modell übte und es als anachronistische Fabrikation bezeichnete. Letztlich sei da die Rede von die Wahrheit sprechenden Helden. Stattdessen gehe es um einen kollektiven Prozess. Von da aus legte Buergel Scharniere zur argentinischen Gruppe Tucaman Arde, die Ende der 1960er das Prinzip der militanten Forschung entwickelt hatte und das Leben armer Zuckerrohrarbeiter in Kooperation mit diesen dokumentierte. Aus dem Material wurde dann etwa eine Ausstellung in einem Gewerkschaftshaus konzipiert und ein Archiv aufgebaut. Dahinter stand die Idee einer gemeinsamen Auseinandersetzung mit den ArbeiterInnen und dem Publikum in Form von Selbstbildung.

Würde man diese Relativierung der Position des/der AutorIn ein weiteres Mal zum Vergleich mit der Figur des öffentlichen Intellektuellen Sartres heranziehen, so könnte man mit einer Polemik Roger M. Buergels antworten, der deutliche Kritik an diesem Modell übte und es als anachronistische Fabrikation bezeichnete. Letztlich sei da die Rede von die Wahrheit sprechenden Helden. Stattdessen gehe es um einen kollektiven Prozess. Von da aus legte Buergel Scharniere zur argentinischen Gruppe Tucaman Arde, die Ende der 1960er das Prinzip der militanten Forschung entwickelt hatte und das Leben armer Zuckerrohrarbeiter in Kooperation mit diesen dokumentierte. Aus dem Material wurde dann etwa eine Ausstellung in einem Gewerkschaftshaus konzipiert und ein Archiv aufgebaut. Dahinter stand die Idee einer gemeinsamen Auseinandersetzung mit den ArbeiterInnen und dem Publikum in Form von Selbstbildung.

Soweit Buergels Rückblick in die Geschichte der Opposition in Lateinamerika, wo die LandarbeiterInnen lange als die entscheidende Klasse galten. Als er dann den Fokus wieder auf die Gegenwart richtete polemisierte Buergel ein zweites Mal gegen eingeschliffene Wahrnehmungsmuster. Wahrend sich zahlreiche aktivistische Gruppen aus nachvollziehbaren Motiven heraus immer wieder mit MigrantInnen oder anderen gesellschaftliche Randgruppen beschäftigen, würde das eigentliche Thema der Gegenwart einfach liegen bleiben: Der Adressat öffentlichen Sprechens müsse in Hinkunft die Mittelklasse werden. Denn in der westlichen Welt sei die Mittelklasse die bestimmende Kraft schlechthin, die sich zudem als ökonomisch bedroht sieht. Sehr deutlich appellierte Buergel: »Wir riskieren, dass die Mittelklasse reaktionär wird.«