Im Juni 1964 löste der Sohn eines Rabbiners einen kleinen Skandal in der Stadtbücherei Toronto aus. Während eines Symposiums zu jüdischen Leben in Kanada forderte der 29-jährige Dichter ein sofortiges »Moratorium allen Gottesdienstes«. Denn die jüdische Gemeinschaft hätte den Bezug zum Göttlichen verloren. Um ihn wiederzubeleben, müsse man sich schonungslos der Gefahr der »einsamen Selbstvernichtung im Geist« aussetzen – Rauschmittel, Sex und Blasphemie seien dazu ein genauso legitimes Mittel wie Fasten.

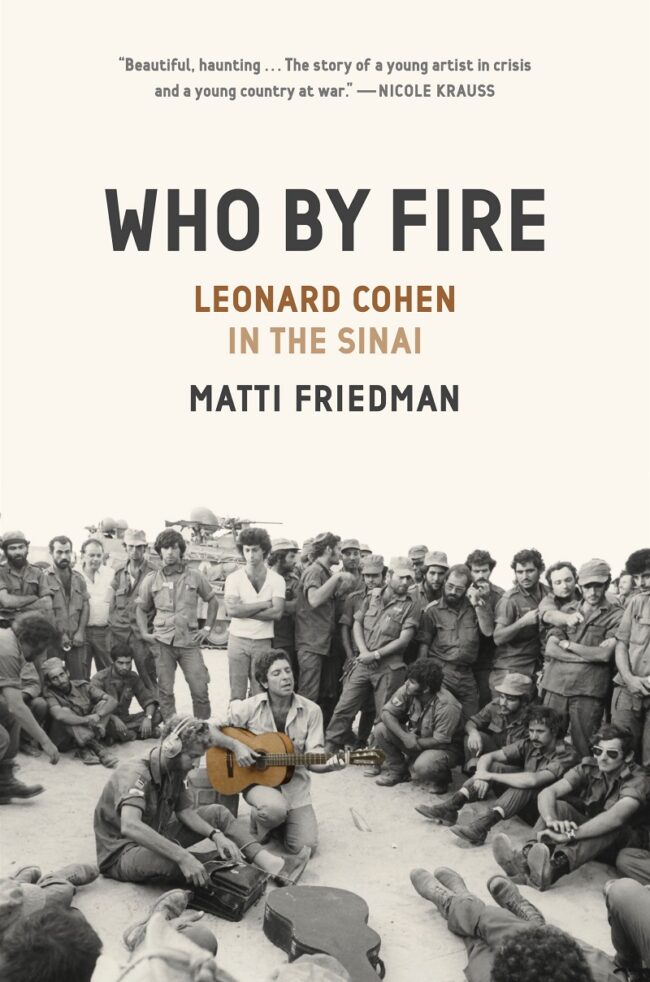

Neun Jahre später befindet sich der Dichter in der Wüste Sinai an einer Kriegsfront. Nach Drogenexzessen und unglücklichen Liebschaften ernährt er sich von Marschrationen, schläft in Feldbetten und muss vor Bomben in Deckung gehen. In der Nacht vom 5. zum 6. Oktober, zu Beginn des höchsten jüdischen Feiertages, Jom-Kippur, waren ägyptische und syrische Truppen in israelische Gebiete einmarschiert. Der Kanadier singt und spielt verängstigen Soldat*innen auf einer Akustikgitarre vor. Von Israelis lässt er sich mit seinem hebräischen Vornamen Eliezer anreden. Die Welt kennt ihn mittlerweile als den Liedermacher Leonard Cohen.

Von dieser unwahrscheinlichen Konzerttour sind uns keine Filmaufnahmen überliefert. In den Aufzeichnungen des israelischen Militärs ist sie nicht einmal vermerkt. Cohen hat sich in Interviews kaum dazu geäußert. Wir wissen nicht genau, wann er wo war oder warum er sich überhaupt an die Front begeben hatte. Was wir nachvollziehen können, hat der Journalist Matti Friedman nun zu rekonstruieren versucht. In seinem im Frühling erschienenen Buch »Who By Fire. Leonard Cohen in the Sinai« zeichnet er über Zeitzeug*innen-Interviews, Vermerke in mittlerweile eingestellten Musikzeitschriften und unveröffentlichten Journal-Einträgen Cohens eine der abseitigsten Geschichten der Populärkultur nach.

Menschliche Kreativität angesichts unmenschlicher Vorgänge

Gravitationszentrum von Friedmans Narrativ ist weniger Cohen als Person als die im Zuge seiner Tour freigesetzten Affekte: »Manchmal spielen ein Künstler und ein Ereignis so zusammen, dass ein Funken entsteht, der größer ist als beide: Kunst, die kein bloßes Erinnerungszeichen ihrer Inspiration ist, sondern der Zuspruch menschlicher Kreativität angesichts aller unmenschlichen Vorgänge.« Friedman schreibt sich damit geschickt in die Ästhetik Cohens ein. Wie den jungen Dichter interessiert ihn, wie die Konfrontation mit Ungeheuerlichem zu einer Selbstüberschreitung führen kann. Doch anders als der frühe Cohen verortet er diese Transzendenz nicht in prophetischer Vereinzelung, sondern in der Beteuerung geteilter Humanität.

Friedmans Buch ist entsprechend keine Heldengeschichte: Cohen wird nicht als mutiger Sonderbotschafter hehrer Ideale porträtiert, sondern als unglücklicher Exzentriker, der im Sinai daran scheiterte, persönliche Verbindungen einzugehen. Stattdessen legt Friedman großes Augenmerk darauf, Cohens Publikum aus dem Status der Anonymität zu heben. Der Kampfpilot Schlomi erzählt, wie er unwissentlich in ein Konzert Cohens stolperte, die Funkerin Orly – heute Großmutter – von jugendlichen Fantasien, die sich nach dem letzten Akkord entsponnen. Über meisterhafte Spannungsbögen kombiniert Friedman historisch-kritische Quellenarbeit mit penetrantem Einfühlungsvermögen. Mit derselben Wärme beschreibt er die 19-jährigen Ruti, die die Eltern eines durch »friendly fire« umgekommenen Freundes belügen musste, und den Offizier Patzi, Initiator einer inoffiziellen Kampfeinheit und die »Art von Person, die Kriege für einen gewinnt und einem erlaubt, nicht zu wissen, was das heißt.«

Weder rein politisch, noch rein religiös

Bemerkenswert an Cohens Poetologie der Selbsttranszendenz ist jedoch, dass sie die Identifikation mit einer Kriegspartei verbietet. Er beschreibt in seinen Journalen, wie Verwundete aus einem Helikopter geladen werden: »Es sind junge Juden, die sterben. Dann teilt mir jemand mit, dass es sich um verwundete Ägypter handelt. Meine Erleichterung verblüfft mich. […] Ich hasse meine Erleichterung. Dies ist unverzeihlich.« Der Dichter bricht zusammen, als er beginnt, manche Leben für wertvoller zu halten als andere.

Friedman zeichnet geschickt nach, wie sich Cohens Musik im Spannungsfeld von Kunst, Religion und Politik bewegt, ohne deren Differenzen in Harmonie aufzulösen. Ein wunderbares Beispiel dafür ist seine Auseinandersetzung mit dem Lied »Lover, Lover, Lover«. Vordergründig handelt es sich um einen für Cohen typischen Song, der sich in der Grauzone von poetischem Eros und religiöser Agape gefällt. Doch sobald man erfährt, dass Cohen ihn an der Front geschrieben hat, bekommt sein Gesang vom Körper als »Waffe« oder »Schild gegen den Feind« einen polemischen Gehalt. Gleichzeitig hat Cohen Verse, in denen er sich mit seinen »Brüdern« identifiziert, gestrichten. »Lover, Lover, Lover« lässt Politik, Religion und Sexualität anklingen, entzieht sich jedoch der Einordnung. Friedman gelingt es wiederholt, dieses Spiel von Bedeutungen auf einnehmende, aber nicht vereinnahmende Weise zu dokumentieren. Solche Feinfühligkeit macht »Who By Fire« zu einem Glanzstück des Musikjournalismus.

Verglichen mit Friedmans Dramaturgie multipler Sinnebenen bietet die Dokumentation »Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song« ein klassisches Narrativ – eine Heldenreise. Der Film berichtet vom Aufstieg, Dekadenz und Fall. Auf die Einkehr in sich folgt verspätete Anerkennung. Es ist eine vertraute Geschichte, die uns »Hallelujah« durch das Prisma des gleichnamigen Songs erzählt, aber auch eine gute.

Im Rückgriff auf die zahlreichen Notizbücher Cohens und anhand von Interviews mit ihm und seinen Vertrauenspersonen zeigen die Regisseur*innen Dan Geller und Dayna Goldfine, dass der Musiker »Hallelujah« jahrelang perfektionierte. Über 180 alternative Verse brachte Cohen zu Papier. Nachdem er den Song aufgenommen hatte, war er überzeugt, ein Meisterwerk in Händen zu halten. Doch der Präsident von Columbia Records verweigerte 1984 die Veröffentlichung des zugehörigen Albums – obwohl das Label es bezahlt hatte. »Schau, du bist großartig, aber wir wissen nicht, ob du etwas taugst«, hätte man ihm mitgeteilt, führt ein verbitterter Cohen aus. Die extreme Ablehnung war niederschmetternd. Sein Produzent John Lissauer musste für einige Jahre die Karriere wechseln. »Hallelujah« fand ein Jahrzehnt lang kaum Gehör.

Der Film zeichnet nun geduldig den verspäteten Aufstieg des Songs nach: Zunächst wurde er vereinzelt von Bob Dylan aufgeführt. 1990 begann John Cale (The Velvet Underground), »Hallelujah« auf dem Piano zu spielen, eine säkularisierte Version, die daraufhin ein noch unveröffentlichter Jeff Buckley in seine Setlists integrierte. Buckleys Cover war 1994 so sehr mit dessen Erfolg verknüpft, dass sie das Original überschattete. Doch erst 2001 wurde »Hallelujah« zu einem der beliebtesten Songs überhaupt – und zwar durch den Animationsfilm »Shrek«. Nachdem die Regisseurin alle »naughty bits« aus dem Text entfernt hatte, folgten Chartplätze, Covers in Castingshows und Inklusionen in Soundtracks.

Während all dessen hatte sich Leonard Cohen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. 2008 kehrte er auf die Bühnen zurück. Sein Auftritt als gealterter Gentleman mit Fedora erscheint im Film als Rückkehr eines Heroen, dessen Erfolg die 1984 erfahrene Demütigung wiedergutmacht. Dass Cohen bloß auf Welttournee ging, weil seine Managerin zuvor sein ganzes Vermögen gestohlen hatte, schwächt die triumphale Inszenierung nur geringfügig.

Universale Anziehungskraft?

Dabei sind die Regisseur*innen bemüht, ein harmonisches Verhältnis von Religion und Kunst zu zeichnen. »Hallelujah« sei ein »symbolisches Gedicht«, das einen konfessionsunabhängigen Anklang besitze. Damit schließt die Dokumentation die negative Seite seiner Kunst zwar nicht aus, aber pathologisiert sie. Das Erschütternde, angesichts dessen Menschlichkeit erst affirmiert werden kann, sind hier nicht die geteilte Erfahrung eines Krieges oder Antisemitismus, sondern Cohens private Erlebnisse mit Alkoholismus, Depression und Frauen. Statt dem Anspruch auf Selbstüberschreitung zelebriert der Film das Gefühl, sich in Cohen wiederzuerkennen. Weil das Lied tief persönlich sei, besitze es »universale Anziehungskraft«.

Allerdings kann man sich fragen, ob ein solcher durch Depolitisierung erkaufter Zauber überhaupt universal ist. Bei aller Feier geteilter Spiritualität unterschlagen Geller und Goldwyn, dass Cohen bei seiner Welttournee 2008/2009 in Israel wie ein Nationalheld empfangen wurde, aber ein Konzert in den Palästinensischen Autonomiegebieten wegen Protesten absagen musste. Angesichts menschlicher Abgründe glorifizieren sie eine seichte Ahnung von Tiefe, die sich im MP3-Format käuflich erwerben lässt.

Was den Film dennoch – auch gegen Friedman – auszeichnet, ist die Vehemenz, mit der die Regisseur*innen mit Klischees vom künstlerischen Genie aufräumen. Mit schelmischem Blick auf Bobs Dylans Aussagen, manche seiner besten Songs während Taxifahrten geschrieben zu haben, beleuchten sie Cohens iterativen, geradezu obsessiven Arbeitsethos. Großartige Lieder führen nicht automatisch zum Erfolg. Ihre Aufnahme ist kontingent, der Durchbruch auf Wiederholungen und Bedeutungsverschiebungen basierend. Eine rezeptionsgeschichtlich derart differenzierte Darstellung bekommt man selten auf der großen Leinwand zu sehen. Das Ergebnis ist ein spannender, wenn auch nicht mitreißender Film. Angesichts einiger Plattitüden wird »Hallelujah« vor allem für Liebhaber*innen Cohens interessant sein. Demgegenüber ist »Who By Fire« ein Buch, dessen nuancierte Auseinandersetzung einen zum Fan werden lässt.

Links: https://mattifriedman.com/who-by-fire/

https://www.polyfilm.at/film/hallelujah-leonard-cohen-a-journey-a-song/