»Orlando« ist das sechste Musiktheaterstück von Olga Neuwirth, ihr bislang größtes Werk mit einer Dauer von zweieinhalb Stunden, das am 8. Dezember 2019 an der Wiener Staatsoper seine Uraufführung hatte. Bisherige Musiktheaterstücke von Olga Neuwirth waren »Blählamms Fest« (An Animation-Opera), »Lost Highway (A Video-Opera)«, »The Outcast – Homage to Herman Melville«, »American Lulu«, »Kloing!« und »Hommage an Klaus Nomi – A songplay in 9 fits«. skug war bei der Pressekonferenz in einem Hinterzimmer der Wiener Staatsoper dabei und hat die Ausführungen von Olga Neuwirth dokumentiert:

Eine visionäre Romanvorlage zwischen Fiktion und Realität

Olga Neuwirth: Ich habe diesen Auftrag im Jahr 2013 bekommen und habe mich gefragt: Welches Werk hat meine persönliche Geschichte stark geprägt? Ich entschied mich dafür, das Buch »Orlando« von Virginia Woolf, das ich als Fünfzehnjährige in einem kleinem Dorf an der Grenze zu Slowenien gelesen habe, als Sujet für diese Grande Opera, einer Fusion aus Musik, Text, Mode und Video zu nehmen. Virginia Woolfs visionärer Roman spielt zwischen Fiktion und Realität, und »Orlando«, als eine Persönlichkeit, die die Normen der Gesellschaft in allen historischen Perioden hinterfragt, wurde wichtig für mich. »Orlando« ist ein Wesen, das sich den Stereotypien entzieht und sich in keine Normen pressen lässt, und dadurch erst recht in Frage gestellt wird.

Grundsätzlich lässt sich das Buch »Orlando« von Virginia Woolf nicht abbilden. Das Buch mit seiner kreativen, spielerischen Sprache, das die Sprache der jeweiligen Zeit zitiert, ironisch und verspielt verzerrt, um damit Kritik zu üben. Das habe ich versucht, einzufangen. Ich hetze durch die Jahrhunderte. Die meisten Perioden aus dem Buch bis 1928 sind verkürzt, aber erhalten geblieben, um auf einer übergeordneten Weise Virginia Woolfs Sprache, Ideen und Aussagen in der Musik widerzuspiegeln.

Eine einzige Szene wurde bis 1928 eingeschoben, die es bei Virginia Woolf nicht gibt: Das Viktorianische Zeitalter, die Zeit, in der Virginia Woolf ihr geliebtes Haus verloren hat und damit die Kindheitserinnerungen, zu denen sie auch immer wieder zurückkehrt, in ihren Büchern. Zum anderen als Hinweis auf jene Zeit, in der sie von ihren Halbbrüdern höchstwahrscheinlich missbraucht wurde und die ihr Leben geprägt hat, das wollte ich als Zeichen einschieben. »Orlando« ist meine Hommage an Virginia Woolf, bei der auch ihre Stimme eingesetzt wird. Es gibt ein einziges erhaltenes BBC-Interview mit ihr, aus dem ich einen Ausschnitt verwende: »Words hate making money«. Mein Musiktheater hört nicht 1928 auf, sondern geht bis ins Heute.

Ein historisch eingesetztes Nichtwesen, eine fluide Identität

Das Faszinierende an dem Roman von Virginia Woolf ist ja auch, dass Orlando ein Wesen ist, das quasi zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart existiert. Orlando ist ein historisches Nichtwesen. Ich spiele mit Anspielungen der Musikgeschichte, auf jeder Ebene dieses Stückes geht es um die Verzerrung und das Verschwimmen eines (Klang-)Objektes: Die Verzerrung ist ein Stilmittel, die Verschiebung, die Infragestellung auf allen Ebenen der Partitur und der Klangproduktion selbst. Ich spiele wie Virginia Woolf mit Spielfreude, Eleganz und Witz mit Topoi aus der Musikgeschichte, mit Rhetoriken aus verschiedenen Zeiten, und mit falschen und echten Zitaten.

In der Szene mit Queen Elisabeth I kommt englische Renaissance-Musik auf eine ganz bestimmte Art und Weise zum Einsatz und wird mit einem Drum-Kit ergänzt. Queen Elisabeth I war die erste große Regentin, die sozusagen »ihren Mann stehen musste«, in Rüstung und mit Armbrust. Sie war ja auch der Vorstand des Heeres des englischen Empires. Sie ist eigentlich schon ein Orlando, zwischen Mann und Frau. Und diese moderne Figur der Queen Elisabeth I ist ein Symbol durch alle Zeiten hindurch: Das Heute und die Vergangenheit sind eins.

Orlando ist ein Wesen, das alle aufoktroyierten, vom Mensch gemachten Normen in Frage stellt. Durch diesen Umgang werden Normen verändert und neu bedacht. Orlando lässt sich in kein eindeutig binäres System oder in Stereotypien einzwängen, er*sie wird aus sich heraus ein Wesen, ein Freigeist mit sprudelnder, überbordender Freiheit, der selbstbestimmend die Normen hinterfragt. Es geht um Meinungsfreiheit und um eine fluide Identität. Der Mensch darf suchen, wer er*sie ist. Es gibt keine vorgefassten Normen, weder in der Kunst, noch im Leben.

Ein Abbild des Menschen, zusammengequetscht in zweieinhalb Stunden

Es gibt viele Anspielungen auf unterschiedlichsten Ebenen der Musik, auch Elisabeth II kommt versteckt als verzerrtes Sample vor. Es gibt eine Pause nach dem zehnten Bild, am Ende des 19. Jahrhunderts, in dieser extrem patriarchalen Gesellschaft des viktorianischen Zeitalters. Für mich als Symbol einer schon damals sehr kapitalistischen Welt. Die dadurch entstehende Verhärtung und Zerstörung der menschlichen Seele, die Vergiftung der menschlichen Empathie zur Kälte führt für mich ins 20. und 21. Jahrhundert.

Ein Satz von Virginia Woolf ist: »Wars have all the letters of the alphabet.« Das heißt, der Mensch ändert sich nicht. Das ist für mich auch in Orlando angesprochen, es geht immer um das gleiche: Liebe, Schmerz, Verlust, Gewalt, Rassismus, Tod, Trauer. Daran wird sich nie etwas ändern. Die Hoffnung gibt es dennoch immer, sie wird aber in Frage gestellt. Man wird überwältigt von der Überfülle an Information, das kann positiv oder negativ wirken. Es kommt darauf an, wie man damit umgehen möchte. Es geht ja um den Menschen und der Mensch ist nicht einfach zu verstehen. Der Mensch ist ein komplexes Wesen und diese Oper ist ein komplexes Universum. Die Oper »Orlando« ist ein künstliches Abbild des Menschen in all seiner Vielfalt und Komplexität, zusammengequetscht in zweieinhalb Stunden.

Für Virginia Woolf ist Androgynie der Impulsgeber für Freiheit. Vom Anbeginn meines Komponierens an war mir klar, ich möchte androgyne Klänge schaffen – ein Thema, das während meines Kompositionsstudiums nicht verstanden wurde. Analog zu Gertrud Steins »A rose is a rose is a rose« wollte ich sagen: »A horn is not a horn is not a horn.« Zu diesem »horn« kommt immer irgendetwas anderes dazu, das dieses »horn« in Frage stellt. Jedes Objekt, auch jedes Klangobjekt, das ich etabliere, wird gleich wieder in Frage gestellt. Androgynität bzw. die ultimative Verweigerung des Androgynen heißt, dass nichts ist, wie es ist.

Etwas ist da und gleichzeitig ist sein verstimmtes Double da

Alles ist elastisch und biegbar. Es ist da und wieder weg. Es kann irritieren, wenn man nicht mehr weiß, wer was ist. Auch beim Klang. Ein Sänger weiß z. B. nicht mehr sicher, ob er singt oder als sein Double als Sample singt. Das war schon immer meine Sache: das Voraufgenommene, das (künstliche) Double zum Realen. Jeder von uns ist durch seine Kultur, die ja von Menschen gemacht ist, geprägt. Das Androgyne, das sich entzieht, findet man im Klang wider. Das war von mir seit jeher der Ausgangspunkt. Daher auch ständig diese Viertelton-Verschiebungen. Ein Ton ist da und gleichzeitig ist sein verstimmtes Double da. Derjenige, der behauptet, er ist das einzig Wahre, wird gleichzeitig in Frage gestellt. Das spielt sich auf der gesamten Klangebene ab.

Das Stück verlangt vom Konzept her, dass alle Beteiligten über ihre Schatten springen. Alle Departments der Wiener Staatsoper müssen aus ihrer Komfortzone heraus. Eine kleine Geschichte dazu: Es kam jemand auf mich im Gang zu: »Guten Tag, Frau Neuwirth. Es ist das erste Mal, dass alle Abteilungen hier miteinander kommunizieren müssen. Das ist wie in einer Psychoanalyse.«

Es ist für mich keine Oper. Ich nenne es eine Opera Performance, eine Musiktheater-Performance. Ein Genre, das vorgegeben wird, ist ja auch wieder eine Schublade. Ich habe daher Menschen aus den verschiedensten Genres eingeladen, sowohl im vokalen als auch im instrumentalen Bereich. Alle müssen Respekt für das Tun des Anderen haben und aufeinander hören, um diesen gemeinsamen Abend für zweieinhalb Stunden miteinander zu gestalten. Wir müssen miteinander kommunizieren, so unterschiedlich wir auch sind. Denn Schweigen ist die größte Macht und eine Missachtung des Anderen. Wir müssen mit der Vielfalt und der Verschiedenheit des Anderen umgehen. Es geht darum, für zweieinhalb Stunden einen Raum mit Musik, Gesang und Klängen zu schaffen, um zusammen zu existieren.

Zwischen Schein und Fiktion, Parodie und Abstraktion

Die ehrwürdige Institution der Wiener Staatsoper hat zwei Seiten. Die eine ist eine Geschichte des wunderbaren Musikmachens. Die andere ist eine Geschichte der Erstarrung. Wenn ich schon als Frau, als erste Komponistin in der 150-jährigen Geschichte der Staatsoper, gefragt werde, eine abendfüllende Oper zu schreiben, dann möchte ich auch ein Zeichen setzen. Ich kann nicht einfach brav das abbilden, was hier seit 150 Jahren gewünscht wird. Als kleine symbolische Anekdote zu den Proben: Am Ende des Stückes kommt die Hausorgel im Orgelsaal des 6. Stockes, die mit Mikrophonen abgenommen werden muss, zum Einsatz – sie spielt immer mehr und mehr Cluster, um den Klang zu verdichten. Und bei der ersten Probe ist dadurch die Elektrizität ausgefallen und das ganze Haus hatte keinen Strom.

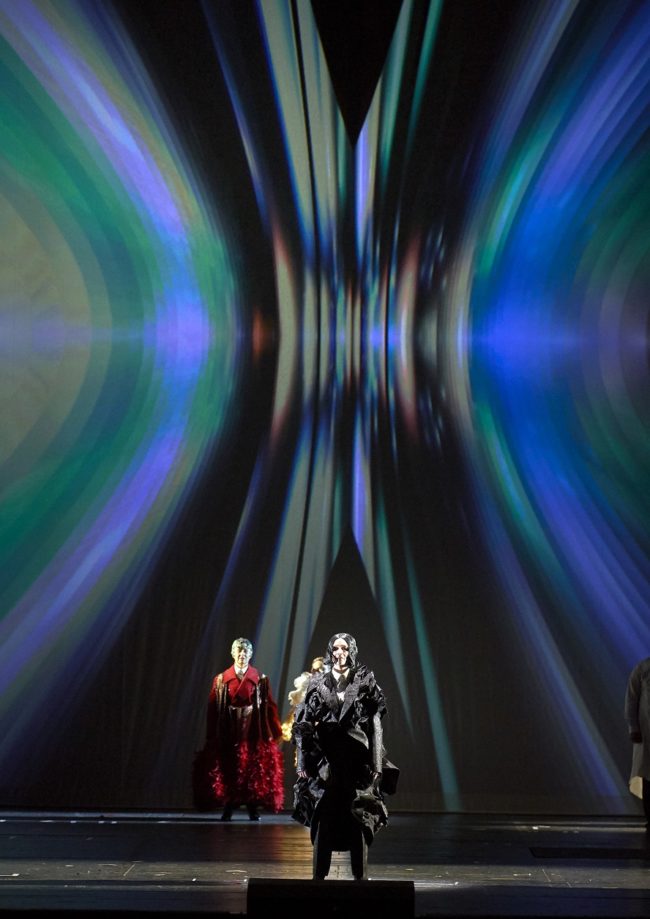

Ich wollte kein starres Bühnenbild. Meine Musik braucht Raum, damit sie atmen kann. Das steht alles in der Partitur. Mich hat immer die Illusion des Raumes interessiert. Daher hat mich das Barocktheater unglaublich fasziniert. Die Illusion der Weite, die Illusion der Tiefe. Ich hab’ mich für »Orlando« daran zurückerinnert, da es ja bei dem Stoff viel um Schein und Fiktion, Parodie und Abstraktion geht. Ich verwende sechs riesige Videopanels als moderne Soffitten. Diese Panels werden von »Ninjas« hin- und hergeschoben, um verschiedene Größen von Räumen zu erzeugen, die dann vom Videokünstler bespielt werden können.

Ich komme aus einer Familie, wo viele Künstler*innen aus diversen Kunstarten durch unser Haus gegangen sind: Literat*innen, Architekt*innen, Bildende Künstler*innen etc., die alle die Grenzen der Kunstproduktion in Österreich infrage gestellt haben. Ich habe anfangs auch Film und Malerei studiert, und daher ist das ein Teil meines Hirns geblieben. Ich habe daher zu meinem Klangbild auch eine Vorstellung auf der visuellen Ebene. Ich weiß aufgrund meiner Erfahrung, was meine Musik, die ich seit 30 Jahren mache, braucht, damit sie funktioniert. Meine Musik und die Figuren brauchen Raum, besonders, wenn ich jemanden für die Kostüme ausgewählt habe wie Rei Kawakubo. Diese Kostüme – überzeichnete, skulpturale Silhouetten – haben, wie man im Englischen sagt, meine Musik gechannelt. Rei Kawakubo hat selbst immer wieder die Normen der Modewelt und den Körper selbst in Frage gestellt sowie die Rhetorik der Mode dekonstruiert.

Irgendwann kommt das Statement, das man machen wollte, endlich an

Ich habe die Entscheidung getroffen, dass »Orlando’s child« in die Zukunft weist und eine Non-binary-, Transgender-Person ist. Justin Vivian Bond repräsentiert dieses Kind im sechzehnten Bild, das extra für sie geschrieben wurde. Ihrem Kampf – sie ist ein unglaublich mutiger Mensch – wird ein Raum gegeben.

Als ich vor 30 Jahren begonnen habe, zu komponieren, war Österreich ein muffiger sozialer Raum. Es gab keine weiblichen kreativen Role-Models für mich in der klassischen Musikwelt, daher habe ich mir die Role-Models in anderen Sparten gesucht. Ernst genommen zu werden, weil man was anderes ausdrücken wollte, war so gut wie unmöglich. Aber man muss durchhalten. Man darf sich aber nicht brechen lassen, auch wenn das irrsinnig viel Kraft kostet. Ich habe darüber auch mit Justin Vivian Bond gesprochen. Irgendwann kommt ein Statement, das man abgeben will, aber doch an. Gleichzeitig kommt dann aber auch wieder der Punkt, an dem man vereinnahmt wird. Das kann sehr schnell kippen.

Es gibt mittlerweile sehr viel mehr Komponistinnen weltweit als in meiner Generation. Viele Rechte, die in den letzten Jahrhunderten erkämpft werden mussten, können aber sofort wieder in Frage gestellt werden, wenn es zu ökonomischen oder politischen Engpässen kommt. In einer sozialen Situation, in der der einzelne Mensch fühlt, dass ihm etwas weggenommen wird, bekommt er Angst. Dann werden erkämpfte Rechte oft sofort wieder in Frage gestellt und das wird auch in einem Bild von »Orlando« dargestellt. Man fällt zurück auf Null und es beginnt wieder mit Ausgrenzung.

Links:

www.olganeuwirth.com/

https://www.wiener-staatsoper.at/en/season-tickets/detail/event/965313851-orlando/