Wenn man etwas anknabbert (oder einer Fluchtlinie folgt), gehört es zu den schönsten Momenten, auf Ähnliches zu stoßen und dann festzustellen, was man davon zwar alles schon erahnte und erwähnte, dann aber doch noch nicht so genau wusste. Die Operette als »lost chapter« der Popkultur und Fundgrube queeren Nonkonformismus war schon in einer mehrteiligen skug-Reihe 2006 ein Thema mit bisweilen heftigen Reaktionen zwischen blankem Entsetzen und ungläubiger Faszination. Umso verdienstvoller ist das von Kevin Clarke (u. a. Autor der Pflichtlektüre »Im Himmel spielt auch schon die Jazzband: Emmerich Kálmán und die transatlantische Operette, 1928–1932«) initiierte Projekt »Glitter And Be Gay. Die authentische Operette und ihre schwulen Verehrer«, sich der Operette genau unter den Aspekten zu widmen, die in der offiziellen deutschen Operettenliteratur nicht einmal ignoriert werden (was bis zum Verschweigen ganzer Werke und ihrer Künstler geht). Dabei stellt »Glitter And Be Gay« auch den ersten Versuch dar, dem Diskursgegenstand Operette ein ähnliches Gewicht zu verleihen, wie es dem Musical im angloamerikanischen Raum schon seit längerer Zeit (auch im akademischen, vor allem queeren Genderdiskurs) zuteilwird.

Hausfrauenunterhaltung

Gerade weil die einzelnen Beiträge keine schwere akademische Kost sind (das kann ja noch kommen und jeder hier veröffentlichte Text impliziert das auch), werden dennoch die damit verbundenen Debatten, Streitigkeiten und auch Fallstricke mitreflektiert. Dabei versucht »Glitter And Be Gay« gar nicht, den Eindruck zu erwecken, Operetten seien nur ein weiteres Gay-Culture-Klischee, das man mit etwas Federboa und Schrillness als queer-light Dauerfasching in den Mainstream überführen könnte. Denn auch innerhalb der Gay Culture handelt es sich dabei um ein Sub-Genre. Der subversive Genuss angesichts »aufgedonnerter Zirkuspferde, die schlecht singen« (Kurt Gänzl) muss – wie die Camp Sensibility – eben auch erst erlernt werden.

Gerade die Texte, in denen es um die Diven der TV-Operetten der 1970er (Stichwort: Anneliese Rothenberger) geht, zeigen, dass es neben dem »Glanz und Glitter« von Bowie, T. Rex oder Sweet auch noch andere Coming-out-Momente gegeben hat, bei denen sich dann eben junge schwule Männer und Hausfrauen mittleren Alters gemeinsam vor dem Fernseher versammelt haben. Was nicht nur wegen Kulissen, die aussahen »als habe Bettina Wegener auf schweren Drogen den Tanzsaal des Maxim umgebaut« (Christoph Dompke), keine per se wirklich glamouröse Vorstellung ist (und andererseits Kämpfe um lange Haare als Lappalie erscheinen lässt). Aber vielleicht ging es dabei ja auch um einen geheimen Queer-Genuss, der im Vergleich zu einem David-Bowie-TV-Aufritt auch unverdächtiger genossen werden konnte (selbst wer mit solchen Momenten kein sexuelles Coming-out verbindet, kennt solche Ich-seh-etwas-was-ihr-nicht-seht-Situationen beim familiären Vor-dem-TV-Sitzen).

Auch wenn diese schwulen »Sehnsuchtsfiguren« keinem Vergleich mit etwa Tammy Wynette, Dolly Parton oder Yma Sumac standhalten mögen (und es für viele, auch in diesem Buch, einfach unerklärlich ist, wie jemand wie Dagmar Koller zu einer Schwulen-Ikone werden konnte), zeigen sie dennoch, was ein »queering the straight« (und zwar unabhängig von der sexuellen Orientierung) so alles bewirken kann. Aber sind es nicht gerade die »Frauen mittleren Alters«, die etwa in Vincente Minnellis »Tea And Sympathy« (1956) als einzige das unausgesprochene und unaussprechbare Begehren nicht heteronormierter junger Männer erkennen und nicht ablehnen?

Entartete Musik

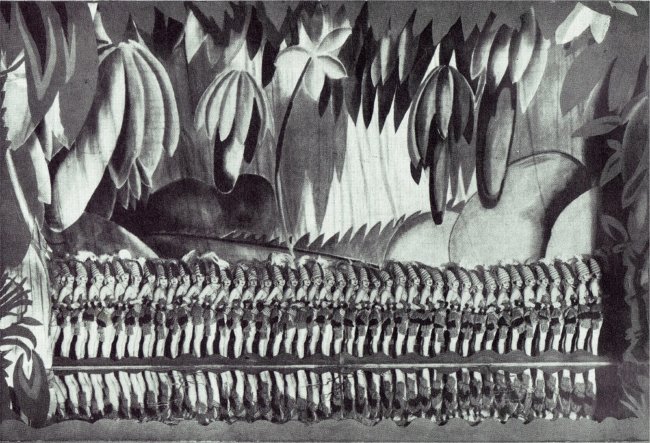

Man darf dabei nicht vergessen: Die Operette der 1920er-/1930er-Jahre war per se »Entartete Musik«. Sie war der transatlantische Kanal, durch den sowohl Jazz nach Europa wie auch das, was später Musical heißen sollte, in die USA kam. Wer’s nicht glaubt, kann sich auf YouTube die entsprechenden »Audio only«-Clips mit historischen Schellack-Aufnahmen anhören. Und wird sich wundern, wie total der Sieg der Nazis über den »schwülen ›Kampf der Geschlechter‹« der »jüdischen Operette« war und immer noch ist. Denn neben Sentimentalität und Nostalgie (wonach überhaupt?) regiert ja immer noch die Nazi-Doktrin vom »Gemüt«. Kann es sein, dass man den Nazis nach wie vor dafür dankbar ist, der Operette den Jazz, das Jüdische, das Queer-Schwule (den Pop-Appeal) im wahrsten Sinn des Wortes ausgemerzt zu haben? Und zeigt uns das nicht erneut genau, dass Musik immer ideologisch ist?

Egal ob man vom Gassenhauer zur (Revue-)Operette kommt oder den umgekehrten Weg geht, eines fällt auf – bis zur Machtergreifung der Nazis ging es hier weit weniger puritanisch prüde und viel provokanter zu als beim parallel in Entstehung befindlichen »American Songbook«. Es gab eine Art Signifying, eine sozial erlernte und dann ästhetisch umgesetzte Praxis (durchaus im Sinne einer Überlebensstrategie) des doppelten Sinns, der Ambivalenz zwischen Signifikant und Signifikat, zwischen Wort und Wortklang, bei der das Erotische zwischen den (unschuldigen) Worten und den (wissenden) Betonungen der Worte zum Vorschein kommt. Oft genügte dazu einfach der Wechsel von einer Sängerin zu einem Sänger und ein Evergreen wie »Am Sonntag will mein Liebster mit mir segeln geh’n« nahm plötzlich eine ganz andere Wendung (nachzuhören etwa in der via TIM/Membran erhältlichen Sampler-Reihe »Schwule Lieder«). Dieser kosmopolitische, frivol-kokette und laute Urban-Bastard-Mix, dieser Pool eines Fremdseins in der eigenen Sprache ist noch lange nicht erschlossen (schon gar nicht wurde er bisher von Pop jenseits von queer und Glamour revitalisiert). Nach »Glitter And Be Gay« gibt es diesbezüglich keine Ausreden mehr.