Bob Dylans seit vielen Jahren an den Tag gelegte üble Laune ist wohlbegründet und ihre existenzielle Herleitung recht lehrreich. In wenigen Tagen beginnt das Donaufestival unter dem Motto »endlose Gegenwart«. Das trifft einerseits den Nagel poptheoretisch auf den Kopf, verfehlt aber andererseits jene Dimension, die uns Dylan widerwillig lehrt. Wenn Gegenwart ewig ist, dann ist die Zukunft natürlich für die Fische. Das hinterlässt vielleicht ein mulmiges Gefühl, ist aber vermutlich gar nicht so schlimm. Perspektiven, Hoffnungen, Wünsche, Zukunftsversprechen: Das ist alles bloß ein ephemerer Schmierstoff und wird, einmal ausformuliert, immer gleich schal. Lässt man das weg, entsteht noch lange kein Schmerz. Selbst der blutjunge Dylan hätte mit den Schultern gezuckt: »The future for me is already a thing of the past.« Aber etwas anderes schmerzt.

Kratzen an der zivilisatorischen Kruste

Am 16. April 2018 erreicht Bob Dylan die Wiener Stadthalle und er befindet sich zu diesem Zeitpunkt bereits seit fast sechs Jahrzehnten auf Tournee. Soll er die Bühne mit der Hoffnung auf etwas Neues betreten? Glaubt es jemand aus dem mit ihm in Würde ergrauten Publikum, während sich dieses langsam die steilen Treppen der Halle hinaufschleicht? Eher nicht. Verspürt jemand Lust, überzuschnappen und seine mit 100 Euro nicht gerade billige Karte dem netten Verkäufer der Obdachlosenzeitung vor der Halle zu schenken, um dann in die Stadt zu rauschen, um etwas völlig Unerwartetes zu erleben? Machen wir uns nicht lächerlich. Das ist aber nicht so schlimm, schlimm ist etwas anderes und das hat Bob Dylan die Petersilie gründlich verhagelt. Und weil er ein großer und ein guter Künstler ist, durchlebt er diesen Schmerz exemplarisch für sein Publikum, das für diesen aufgrund der Knechtungen seines Alltags keine Zeit findet. Dieser Schmerz, der schlimmer ist als der Verlust der Zukunft, könnte Habitusverlust genannt werden und ist natürlich ein wenig erklärungsbedürftig.

Das Werk Bob Dylans gliedert sich, wie das vieler großer KünstlerInnen, in drei Phasen. Die erste Phase ist jene des Experiments, des Aufbruchs, der glücklichen Entdeckungen. Die zweite Phase ist jene der Konsolidierung und Reflexion und die dritte Phase ist die der Verzweiflung. Letztere kann – das liegt in ihrer Natur – nicht mehr verlassen werden und wird durch Episoden halbherziger Experimente begleitet, die nie mehr an die Frische und Durchschlagskraft der ersten Phase heranreichen und deswegen den Frust und die Verzweiflung nur noch nähren. Gerade diese dritte Phase hat Bob Dylan wie kaum ein zweiter durchlitten und ausgekostet (und sie auf unzähligen Alben dokumentiert). Er ist deswegen nach Maßgabe der Moderne ein vollendeter Künstler. Es mag KünstlerInnen geben, die diese dritte Phase nie erreichen. Das ist aber unerheblich, genauso wie der Gedanke, dass manche Dummköpfe angeblich glücklich in ihrem Unwissen sind. Was nützt es, wenn man wie Bob Dylan nicht über die entsprechenden intellektuellen Voraussetzungen verfügt? Dylan musste verzweifeln, er konnte nichts anderes tun, denn die Moderne verlangt das.

Zu Beginn seiner Karriere kratzte Dylan diese dünne zivilisatorische Kruste auf und fasste das dahinter sichtbar Gewordene in unglaubliche Songs. Er erwarb sich damit den Status eines Sehers, eines Propheten. Nur war er dies nicht und konnte es niemals sein, denn dazu hätte er aus dem aufgekratzten Material eine neue Welt zusammensetzen müssen. In die wären wir dann alle gezogen und lebten heute happily ever after. Leider unmöglich, deswegen zeigte die zweite Phase im Reifungsprozess Dylan und jenem Teil der Welt, der noch ganz bei Trost ist, dass dies eben nicht geht und mit der Reflexion endet die Prophetie. Setzt die Reflexion aus irgendwelchen Gründen nicht ein, na dann rennt man eben mit großen Pappschildern in der U-Bahn herum und behelligt die PassantInnen mit flammenden, aber wenig kohärenten Reden. Die zweite Phase ist somit gewissermaßen notwendig und durchaus befriedigend, sie erlaubt aber für moderne Menschen nicht mehr eine dauerhafte Klärung und eine verbindliche Verortung von Person und Werk. Es erwächst aus ihr kein lebbarer Habitus und das ist leider, insbesondere für empfindsame Naturen, zum Verzweifeln. Reflexion und Einsicht wechseln sich instabil permanent ab und liefern zunehmend widersprüchliche Ergebnisse. Wie hätte Dylan daran nicht verzweifeln sollen? Was gab es denn für ihn nach den frühen Errungenschaften und deren klaren Ergebnissen noch zu tun? Noch bessere Songs und noch bessere Platten machen? Hätte er singen üben sollen?

Zwang zu ewiger Neuerfindung

Wer zu schlau ist, den Prophetenkasper zu machen, und die ihn umgebenden Strukturen zumindest so weit durchschaut, dass sich ihm offenbart hat, dass diese weitgehend Mache sind, für den gibt es keinen geruhsamen Lebensweg mehr, der so etwas widersprüchliches wie reflektierte Prophetie erlauben würde. Was bleibt ist das Herumirren. Spiritualität, I Ging, Christentum, Drogen, Scheidungen, Stilwechsel und all dieses Zeug. Es darf einem vollendet modernen Künstler wie Dylan nicht übelgenommen werden, denn dieses Herumirren und haltlose Eiern ist das moderne Leben selbst. Die allermeisten können es nicht ausleben, schlicht, weil sie es nicht dürfen, ihnen also die äußeren Möglichkeiten dazu fehlen oder auch die kreativen. Das Herumirren selbst ist aber alles in allem nicht wenig bedauerlich und lädt ein wenig zum Verzweifeln ein. Dylan hatte vielleicht das Zeug dazu gehabt, der zu sein, der er ist, aber das ging nicht. Er musste in diese Mühle, in der alle zermahlen werden und die euphemistisch »lebenslanges Lernen« für die NormalverbraucherInnen genannt wird, für unsere »Stars« aber wird es »sich stets neu erfinden« genannt. Die falsche Ideologie dahinter ist jene des ständigen Verbesserns und unendlichen Optimierens.

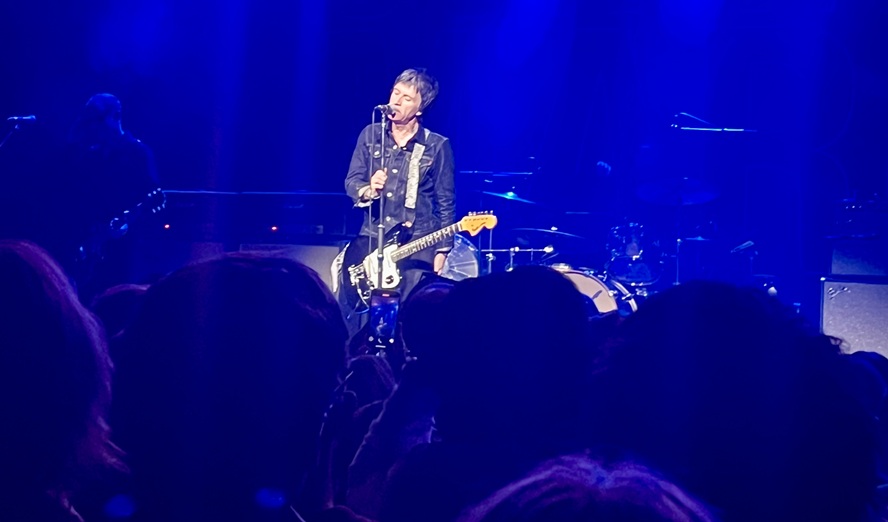

Das kann es aber nicht geben und ist als Ziel auch verlogen und unsinnig. Was es in Wahrheit gibt, ist die blanke Not, nicht immer den gleichen Stiefel runterreiten zu können und deswegen wird halt variiert. Im Frühjahr 2018 versucht sich Dylan an jazzigen Arrangements, nachdem er mit dem Album »Triplicate« zahlreiche Hommagen an die Songs des »American Songbook« abgeliefert hatte. Es wird an diesem Abend in Wien sehr viel Pedal-Steel- und Slide-Gitarre gespielt und der Sound gerät zuweilen etwas soßig. Die alten Dylan-Hits sind in einer Weise neuinstrumentiert und interpretiert, dass sie von weiten Teilen des Publikums kaum erkannt werden. Die Halle ist bestuhlt und manche der älteren Herrschaften sind bald eingeschlummert. Als Dylan Joseph Kosmas »Les Feuilles Mortes« auspackt, müssen einige sogar irritiert lachen. Ein Glück, dass dem Meister das alles egal ist. Die Songs und ihre Darbietung sind sehr weit davon entfernt, schlecht zu sein. Im Gegenteil, die Band ist gut und Bob Dylan zeigt am Klavier stehend zuweilen Verve. Natürlich funktionieren die jazzig-bluesigen Nummern nicht im Umfeld des Stadionrocks. Aber was kann Dylan dafür, dass ihm das Schicksal nie den Gefallen tat, weniger berühmt zu werden, und er halt große Hallen spielen muss?

Nach dem zeitig beendeten Konzert stehen zwei Musiker vor der Halle, die den Bob Dylan der 1960er-Jahre covern. Sie machen das gut und sind näher am Original als das Original, das sich in diesem Moment gerade ins Hotel schleppt. Ohnehin hat die Imitation immer deutlichere Eigenschaften als die Vorlage. Bekanntermaßen wurde Charly Chaplin beim Charly-Chaplin-Ähnlichkeitswettbewerb nur fünfter. Ein noch recht gutes Ergebnis, schließlich war er ja bei dem Wettbewerb bereits alt und die anderen imitierten nicht Chaplin, sondern das, was auf der Leinwand von ihm bekannt geworden war. So steht das Publikum im Frühlingswind des Parks vor der Wiener Stadthalle und lauscht befriedigt den Straßenmusikanten, die Bob Dylan nachahmen und die den melancholischen Ohren mehr zu bieten haben, als der traurige und ein wenig verzweifelte Herr auf der großen Bühne, der nicht mehr der sein kann, der er einmal war.