Farbenfroh gestylt hat Marta Minujín der Abschlussveranstaltung am vorletzten Wochenende dieser documenta 14 den Glamour von Pop verliehen. Es war die Feier für die Fertigstellung ihres »Parthenon der Bücher« vor dem Kasseler Fridericianum; das wohl meistpublizierte documenta-Kunstwerk. Begleitet von Musik, Lesungen und performativen Aktionen aus einem Kreis von lokaler Bevölkerung und BesucherInnen hat Minujín selbst das letzte von 67.000 einmal verbotenen, oder aktuell auf dem Index diktatorischer politischer Systeme befindlichen Büchern befestigt. Dafür ist sie per Hubsteiger bis zur Spitze ihrer Parthenon-Konstruktion gehoben worden. Dem Athener Original auf der Akropolis im Maßstab 1:1 nachempfunden hat die gerüstartige Konstruktion 100 Tage lang die Trägerstruktur für das partizipatorische Public-Art-Projekt der argentinischen Konzeptkünstlerin abgegeben. Nun, in der letzten documenta- Woche, werden alle auf dem temporären Bauwerk angebrachten, verbotenen Bücher an das Publikum verteilt.

Im Bild unten, rechts: Ibrahim Mahama, Check Point Sekondi Loco. 1901-2030. 2016-2017, 2016-17, verschiedene Materialien, Torwache, Kassel, documenta 14, Foto: Ibrahim Mahama

Trotz erfolgreicher Abwicklung dieses Events jedoch waren der bewölkte Himmel und das diesige Wetter viel eher zum Sinnbild für die zu Ende gehende documenta geraten als die spektakuläre Kunstfeier selbst. Die Kasseler Großausstellung hinterlässt heuer einen gespenstischen Eindruck: Nicht nur, weil sie in den letzten Tagen mit rund 7 Millionen Euro Minus am Rande des finanziellen Desasters steht. Bis dato als eines der wichtigsten Kunstereignisse der Welt tituliert, ist sie diesmal vor allem auf das Niveau einer lediglich blass schimmernden städtischen Intervention heruntergefahren worden. Selbst die Nachrichten über neue Besucherrekorde zur Halbzeit – 339.00 Besuche in Athen und bis dahin rund 445.000 in Kassel – vermochten die wachsende Kritik an dem vollends implodierten Versuch, ein gesellschaftspolitisch relevantes und vor allem künstlerisch spannendes Projekt umzusetzen, nicht abzufangen. Im Jahr der »Grand Tour« gemeinsam mit Venedig und Münster überraschte die steigende Quote kaum. Selten aber formierte sich derart massive Kritik, was nicht ohne Auswirkungen auf den Beirat und die künftige Findungskommission bleiben kann. Warum das Finanzdebakel erst so spät ans Tageslicht drang und über all die Jahre nicht mehr Gelder lukriert wurden, also etwa mehr Sponsoren einbezogen worden sind, das wird derzeit – im September 2017 – von einer rasch eingesetzten,

Trotz erfolgreicher Abwicklung dieses Events jedoch waren der bewölkte Himmel und das diesige Wetter viel eher zum Sinnbild für die zu Ende gehende documenta geraten als die spektakuläre Kunstfeier selbst. Die Kasseler Großausstellung hinterlässt heuer einen gespenstischen Eindruck: Nicht nur, weil sie in den letzten Tagen mit rund 7 Millionen Euro Minus am Rande des finanziellen Desasters steht. Bis dato als eines der wichtigsten Kunstereignisse der Welt tituliert, ist sie diesmal vor allem auf das Niveau einer lediglich blass schimmernden städtischen Intervention heruntergefahren worden. Selbst die Nachrichten über neue Besucherrekorde zur Halbzeit – 339.00 Besuche in Athen und bis dahin rund 445.000 in Kassel – vermochten die wachsende Kritik an dem vollends implodierten Versuch, ein gesellschaftspolitisch relevantes und vor allem künstlerisch spannendes Projekt umzusetzen, nicht abzufangen. Im Jahr der »Grand Tour« gemeinsam mit Venedig und Münster überraschte die steigende Quote kaum. Selten aber formierte sich derart massive Kritik, was nicht ohne Auswirkungen auf den Beirat und die künftige Findungskommission bleiben kann. Warum das Finanzdebakel erst so spät ans Tageslicht drang und über all die Jahre nicht mehr Gelder lukriert wurden, also etwa mehr Sponsoren einbezogen worden sind, das wird derzeit – im September 2017 – von einer rasch eingesetzten,

unabhängigen Prüfungskommission erhoben. 2 oder vielleicht 3 Millionen Euro Budgetüberhang hätte man im Sinne der künstlerisch-inhaltlichen Gestaltungsfreiheit leicht verteidigen können. Ein Bedarf von mehr als einem Fünftel mehr als das ursprünglich veranschlagte Budget nach mindestens drei Jahren Planung macht kein gutes Bild.

Was an der Präsentation des Projekts vor allem störte, waren die vielen Plattitüden und Halbwahrheiten, mit der diese documenta ideologisch unterfüttert worden ist. Die Präsentation der Schau in moralisierendem Leidenstonfall wollte suggerieren, alles entmutigende Unglück sei ausgerechnet jetzt im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts mit einer durch die Finanzpolitik des Neoliberalismus verursachten Krise eingetreten, während die documenta sich endlich aufmache, die bisherigen Kreisläufe der Wiederholung zu durchbrechen, anstatt sich auf die bekannteste und meistdiskutierte Kunst zu konzentrieren. Als ob die documenta 5, 1972, mit ihrem Aktionismus-, Fluxus- und Happening-Schwerpunkt, begleitet von Bazon Brocks Besucherschule, nicht das Gleiche versucht hätte. Auch die Zuspitzung politischer und sozialer Verhältnisse könnte man in Lateinamerika in den 1970er-Jahren, im Deutschland in den 1930er-Jahren oder in der Kongopolitik des 19. Jahrhunderts genauso finden.

Daher dauerte es nicht lange, bis sich die anfangs noch halbwegs interessant klingenden Darlegungen von documenta-Leiter Adam Szymczyk als bloß zusammengestoppeltes Patchwork kritischer Narrative aus den Kulturwissenschaften entlarvten. Angesichts solch trivialer Rhetorik und merkbar oberflächlicher Ausstellungsgestaltung stimmt nachdenklich, wie perfekt sich der Mega-Event, der heuer erstmals im Zwei-Städte-Doppelpack zwischen Athen und Kassel auftrat, als alles affirmierende Kulturbetriebs-Maschine etabliert hat. So hieß es in einer Aussendung, die documenta 14 in Kassel »profitiert deutlich von (…) teilweise kontroversen Diskussionen in der Presse, die den Athener Ausstellungsteil schon zwei Monate vor der Eröffnung in Kassel begleitet haben.« Wie weit der VW-Konzern als einer der Hauptsponsoren so etwas von den Debatten rund um den Abgasskandal behaupten könnte, bleibe dahingestellt.

Schlamperei statt Vermittlung

Wenn sich dann zwei Monate nach der Eröffnung immer noch Unmut zusammenballt, weil wichtige Saalinformationen und Texte zu Werken fehlen, während sich im Internet teils veraltete, nur auf die Ausstellung in Athen bezogene Hinweise finden, stimmt etwas in der Organisation nicht. Zur Preview in Kassel versuchte sich Adam Szymczyk scheinsouverän aus der Affäre zu reden: Da könne er gleich Bücher schreiben, anstatt eine Ausstellung zu machen.

Ein Schuss ins eigene Knie! Rief doch gerade der – ach so propagierte – Fokus auf indigene Kunst einen gesteigerten Informationsbedarf hervor. Wer kannte schon die von der norwegischen Insel Kvaløya stammende Sámi-Künstlerin Máret Ánne Sara? Ûber sie lieferte wenigstens ein »Daybook« Anhaltspunkte, während junge JournalistInnen Schlange standen, sich die Bedeutung des malischen Musikers Ali Farka Touré zusammenzureimen. In der documenta-Halle, wo es mehrmals um Repräsentationen von Sound ging, war ihm ein eigenes Eck gewidmet. Weder die sterile Inszenierung von Schallplattencovers aber, noch die relativ bruchstückhaften Infozeilen an der Wand halfen da weiter, sofern man mit Touré als schillernde Persönlichkeit afrikanischer Pop-Musik nicht schon vorher vertraut war. Hier schloss sich ein Kreis: Wenn schon allerorts das »Verlernen« eingeschliffener Wahrnehmungsweisen propagiert wurde, um sich neue, kritische Rezeptionsformen anzueignen, dann wären doch großzügig angelegte Dispositive des Wissens ein Weg dahin; nicht bloß im Internet, sondern im realen Erfahrungsraum Ausstellung.

Für die im Fridericianum so prominent präsentierte Sammlung des EMST, des National Museum of Contemporary Art aus Athen, wäre vom ersten Tag an ein Kurzführer mit politischen Eckdaten von Nöten gewesen, macht es doch einen Unterschied, ob KünstlerInnen sich unter dem Militär-Regime der Obristen zwischen 1967 und 1974 im Untergrund behaupten mussten oder sich nach der Rückkehr zur Demokratie entfalten konnten.

Kendell Geers, Acropolis Redux (The Director’s Cut), 2004, Situation, Installationsansicht, ANTIDORON. Die Sammlung des EMST, Fridericianum, Kassel, Foto: Nils Klinger

Griechenland inflationär

Ûberhaupt erwies sich die für Adam Szymczyks Ernennung so maßgebliche Idee, Griechenland als Beispiel für den wirtschaftlich unterdrückten Süden hineinzunehmen, in ihrer Umsetzung kaum noch als spannend. Abgesehen davon, dass zahlreiche KünstlerInnen über ihre schlechten Arbeitsbedingungen in Athen klagten, war typisch, was der in der aktuellen Kunst durchaus kundige, marxistische Wirtschaftswissenschafter und ehemalige Finanzminister Yanis Varoufakis dem mit einer Griechin verheirateten documenta-Leiter Szymczyk über die Medien ausrichten ließ: Ihm erscheine das Projekt (in Athen) wie »Krisen- oder Elendstourismus«. Es würde die Tragödie in Griechenland ausbeuten, um das Krisenbewusstsein der documenta-Macher und -Besucher zu demonstrieren; deshalb wenig hilfreich, weder im Sinne der Politik noch der Kunst.

Dabei wäre es darum gegangen, links orientierte Leitfiguren wie Varoufakis für die documenta zu gewinnen. Weil man in Kassel mit der vom Pathos wirtschaftlicher Wiedergutmachung getragenen Eröffnung der EMST-Sammlung im Fridericianum eine fünf Jahre zurückliegende Debatte neu aufgekocht hat, kam es zu einer bemerkenswerten Verdrehung: Unterlegt mit allen möglichen Betrachtungen zur Geschichte des Fridericianums, brachte ausgerechnet die documenta 14 von Adam Szymczyk als zentrale Ausstellung der Gegenwartskunst genau in jener Kunsthalle, die unter Direktorin Susanne Pfeffer als angesehener Hot Spot der Gegenwartskunst gilt, eine allerhöchstens mittelklassige Museumssammlung. Zwischendurch war es ganz nett, einem der martialischen Werke von Kendell Geers zu begegnen, oder zu entdecken, dass das griechische Museum sogar nach 2000 noch einen Bill Viola angekauft hat. Dafür jedoch eine Tagesreise auf sich nehmen?

Unerklärlich bleibt, warum Szymczyk und sein Team sich nicht mit einer konzentrierten Auswahl griechischer Kunst begnügen wollten. Anstatt einen ganzen musealen Tanker nach Kassel zu verfrachten, hätten es einige wenige, ganz besondere Projekte mit griechischen KünstlerInnen auch getan. Das wäre auch finanziell leichter zu bewältigen gewesen und hätte den KünstlerInnen korrekte Arbeitsbedingungen garantieren können. Stattdessen hat documenta-Leiter Adam Szymczyk sich auf ein paar grobe Gesten kapriziert. Die gegenwärtige griechische Tragödie vor Augen, füllte er die Neue Galerie weiträumig mit Antiken-Darstellungen aus Deutschland des 19. Jahrhunderts. Sich hier mit den Werken aus der Hand des Urgroßvaters von Cornelius Gurlitt auseinander zu setzen, der selbst auch malte, ist nicht besonders Erkenntnis versprechend.

Highlights zwischendrin

Generell dürfte das Streben, die bis dato üblichen Häuser möglichst schnell voll zu bekommen, überhandgenommen haben, um dann endlich an die Peripherien zu gehen. Sowohl institutionskritischen Motiven wie auch stadträumlichen Auseinandersetzungen der 1990er-Jahre folgend hat die documenta tatsächlich neue Orte abseits der alten Kunstzentren Kassels erschlossen; dummerweise händigte man dem Ausstellungspublikum einen fast unbrauchbaren artifiziellen Stadtplan aus. Bei 160 KünstlerInnen an 35 Orten ging da bald der Gesamtzusammenhang verloren. Man unterhielt sich also lieber über Einzelwerk-Entdeckungen. Und Highlights gab es tatsächlich: die Intervention von Ibrahim Mahama (*1987 Tamale, Ghana) etwa: Das waren die komplett verhangenen, turmartigen Bauten der Torwache; der Stoff aus groben Bahnen zusammengenähter Jutesäcke, die ursprünglich zum Transport von Kakao, Kaffee, Reis oder auch Holzkohle verwendet worden waren. Grundlage des globalen Handels. Umgearbeitet in eine fast geisterhaft aussehende Intervention. Fesselnd war auch das inhaltlich mit den Leitmotiven dieser documenta 14 korrelierende Videogemälde von Theo Eshetu »Atlas Fractured« (2017). Im mehrfachen Cinemascope-Format zeigte es die Ineinanderprojektion archaischer kultureller Motive aus der Archäologie oder der Fremdenverkehrswerbung. Weniger spektakulär, aber großartig zu erleben war eine Reihe von Hörstationen mit musiksoziologischen Beiträgen in High-End-Qualität. Direkt am Friedrichsplatz im documenta-Informationszentrum.

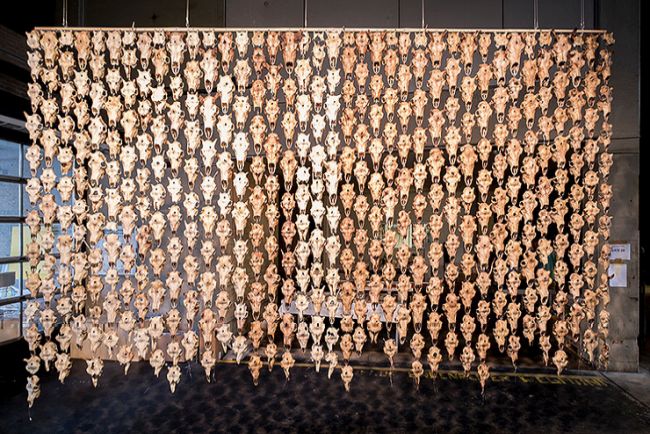

Máret Ánne Sara, Pile o’ Sápmi, 2017, verschiedene Materialien, Installationsansicht, Neue Neue Galerie (Neue Hauptpost), Kassel, documenta 14, Foto: Mathias Völzke

Vermittlungschor im Kreuzfeuer der Kritik

Auch zur Vermittlung bemühte diese documenta 14 ein Motiv aus dem Fundus der Antike: den »Chor«. In der Tragödie setzte er sich aus Laien und Bürgern zusammen. Hier sollte das Publikum mit Mitgliedern des documenta-Chores Gehrouten und Reaktionen auf die künstlerischen Arbeiten gemeinsam verhandeln: Das war blanker Sozio-Kitsch eingewickelt in pseudodemokratische Gruppenprozesse, bedenkt man, dass die BesucherInnen vor allem angereist waren, um konzentriert Neues zu erfahren, sich also einen gewissen Erkenntnisgewinn erwartet hatten. »Am Ende sei man so dumm oder so schlau wie zuvor, murmelte einer (…).« (»DER SPIEGEL«, 30/2017).

Viel lauter rüttelte inzwischen ein ganz anderer Chor an den konzeptuellen Grundfesten des 34 – und nun vielleicht sogar 41 – Millionen Euro schweren Mega-Events, der knapp an der Insolvenz vorbeigeschlittert ist. Es war jener der kritischen Stimmen in den Medien. Gar nicht die bürgerlich-konservative Presse, sondern wohlinformierte, mit Momenten aus dem Diskurs des Postkolonialismus vertraute KunstjournalistInnen, die durchaus auf Seiten einer kritischen Praxis in der Kunst stehen, polemisierten immer schärfer gegen die Polit-Chimäre von Kassel. So hieß es in der »FAZ«, die abgrundtiefe Sehnsucht der documenta 14, moralisch richtig zu liegen, sei deren größte Schwäche. Wer – wie Adam Szymczyk – den belehrenden Zeigefinger erhebt, sollte sich zumindest vorher informieren, wie sehr sich der Schulunterricht in den letzten Jahrzehnten zum Thema Kolonialismus verändert hat; oder im Feuilleton der Tagespresse und den spezifischen Fachmedien nachsehen, wie differenziert Analysen zur Globalisierung heute vorgetragen werden.

Die documenta durch Achsen nach außen zu erweitern war indes kein falscher Gedanke. Schon Okwui Enwezor hatte mit seinen Plattformen damit begonnen und Carolyn Christov-Bakargiev hatte eine Dependance in Kabul eröffnet, nachdem Catherine David schon mit der documenta X das Format der euro-amerikanischen Postwar-Re-Education-Ausstellung beendet und per Retro-Perspektive den Fokus in Richtung des afrikanischen, arabischen und asiatischen Raums geöffnet hatte. Dass Adam Szymczyk und sein Team die Idee der documenta-Verdopplung zu wenig durchgearbeitet haben, liegt auf der Hand. Ein daraus folgender Kurzschluss jedoch wirkte sich fatal aus: Mit diesem symbolträchtigen Akt die Kasseler Schau als »Weltkunstausstellung« in Frage zu stellen, um einen anachronistischen Hegemonieanspruch zu beenden, war schlichtweg falsch. Hier ist auch der documenta-Aufsichtsrat in die Mangel zu nehmen, der sich bei der Ernennung Szymczyks vor dem Hintergrund der realpolitischen Auseinandersetzungen zu sehr von dessen platter Nord-Süd- Griechenland-Idee beeindrucken ließ.

Theo Eshetu, Atlas Fractured, 2017, auf Banner projiziertes Digitalvideo, Neue Neue Galerie (Neue Hauptpost), Kassel, documenta 14, Foto: Mathias Völzke

Warten auf die nächste »Weltkunstausstellung«

Was hingegen könnte eine aufregendere Herausforderung sein, als genau den alten Begriff der »Weltkunstausstellung« kritisch befragend beizubehalten und bewusst mit anderen Großprojekten und der wachsenden Zahl von Biennalen in Konkurrenz zu treten? War es nicht immer schon eine Aufgabenstellung in der Kunst, entlang der Bruchlinien der Gegenwart zu fragen, was die Wirklichkeit aktuell ausmacht? Adam Szymczyks Vorgängerin Carolyn Christov-Bakargiev ist auf diesem Gebiet einen hochinteressanten Weg gegangen, indem sie künstlerisches Forschen thematisiert hat, danach gesucht hat, wie sich Debatten um das Posthumane in der bildenden Kunst spiegeln, wo Ûbergänge zur Naturwissenschaft der Zukunft liegen oder welche Spuren der europäische Kolonialismus in Schwarzafrika hinterlassen hat. Dabei waren ihre Suchbewegungen weniger von fertigen Thesen geleitet, sondern bewegten sich entlang der aktuellen künstlerischen Produktion. Von hier aus weiterzudenken, wäre spannend gewesen.

Hingegen müsste der modische Appell zu »verlernen« als grundsätzlich skeptische Haltung gegenüber eurozentristischen Modellen im Zeitalter von bewusst gesetzten Fake-News und algorithmisch basierten Kampagnen zur Destabilisierung von Information per Internet längst neu gedacht werden. Geht man davon aus, dass Weltsicht – insbesondere jene von Flüchtlingen – heute zunehmend durch digitale Technologien geprägt ist, so bleibt die Frage, warum solch tiefgreifende Phänomene fast gar nicht berührt wurden. Auch die politisch explosiv aufgeladene Kunst des Post-Apartheid-Staats Südafrika könnte ein Reservoir für künftige Forschungen abgeben, um nur ein weiteres Beispiel zu nennen. Zugleich hat diese documenta fast sträflich jene großen Themen vernachlässigt, die sie angeblich selbst in den Vordergrund rücken wollte. Würde man dem Thema des Kolonialismus ernsthaft folgen, dann wäre auch die Rolle Chinas in Nigeria, in Kenia oder an der Elfenbeinküste zu befragen. In all diese Bereiche dringen derzeit hochinteressante KünstlerInnen vor, deren Arbeiten unsere Weltsicht grundlegend erweitern könnten. Trotz großspuriger Rhetorik berührt die documenta 14 solche Prozesse nur marginal. Nach dem Katzenjammer 2017 wäre es also Zeit für die nächste »Weltkunstausstellung«.

Erstveröffentlichung: artmagazine.cc

Documenta 14

10. Juni-17. September 2017

Täglich 10-20 Uhr

www.documenta14.de