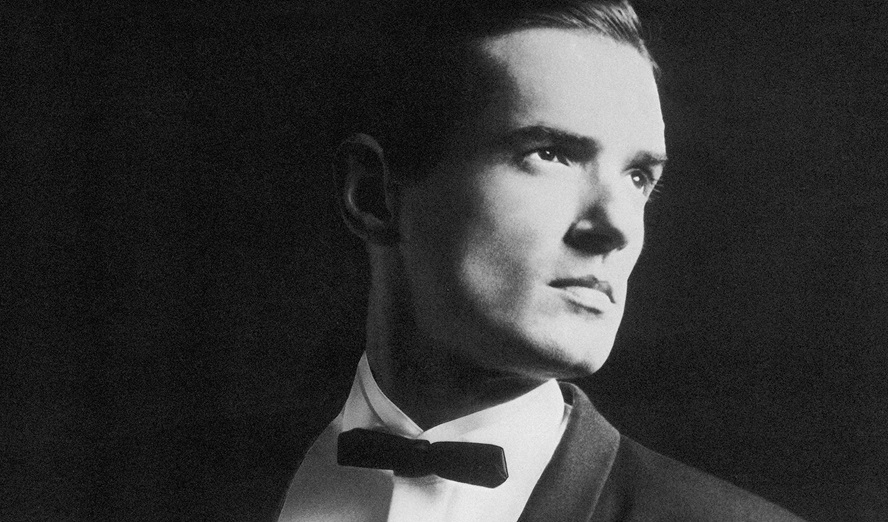

Es heißt, Sonny Sharrock wäre kurz davorgestanden, den ersten Major-Label-Vertrag seines Lebens mit RCA zu unterzeichnen. Doch tragischerweise erlag er am 25. Mai 1994 einem Herzinfarkt in seiner Heimatstadt Ossining, New York. In dieser Kleinstadt war er knapp 54 Jahre zuvor, am 27. August 1940, als Warren Harding Sharrock zur Welt gekommen. Als Teenager sang er in Doo-Wop-Bands. Ab Ende der 1950er begann er sich ernsthaft für Jazz zu interessieren. Er zog nach New York, lernte Pharoah Sanders, Sun Ra und Mitglieder des Arkestras sowie etliche andere Pioniere kennen, die gerade dabei waren, den Jazz auf bislang unerhörte Weise zu revolutionieren. John Coltrane blieb für Sharrock ein Leben lang die wichtigste Inspirationsquelle.

Auch Sonny, wie er nun genannt wurde, hätte gerne zum Tenorsaxofon gegriffen, wenn ihn nicht sein Asthma davon abgehalten hätte. Für seine eigenwillige Entwicklung als Gitarrist war es allerdings entscheidend, sich viel stärker an den Ausdrucksmöglichkeiten des Saxofons als an Vorbildern an der Gitarre zu orientieren. Anerkennend wurde Sharrock als »Hendrix of Jazz« bezeichnet. Aber in einem Interview 1989 meinte er: »I’ve learned quite a bit from rock players in their use of electronics and the way they use the instrument. For that they were very important, I think, as far as moving music ahead. But I never listened to them. I wouldn’t know one from the other. I never have listened to much guitar, a little classical guitar, that’s all.«

Noise, Blues und Melodie

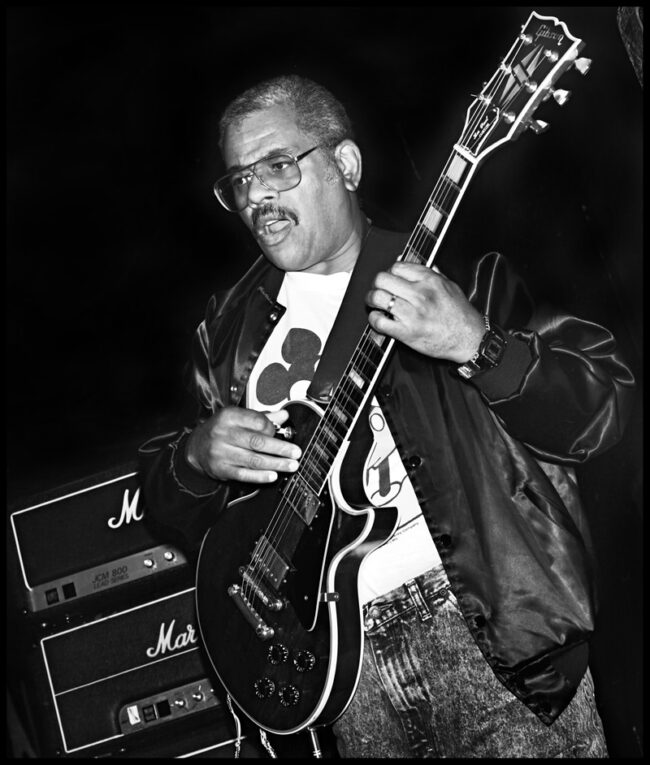

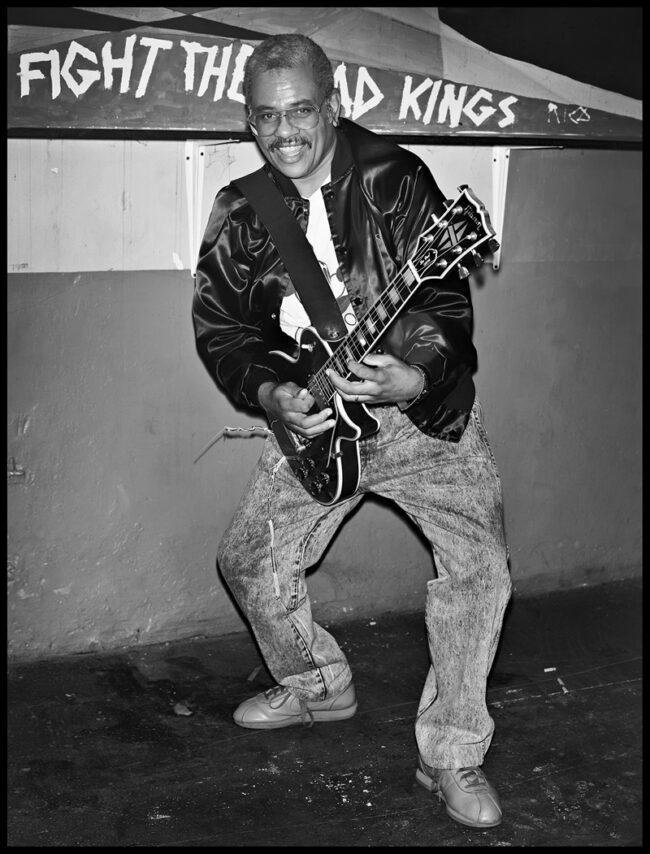

Mit Sonny Sharrock verbinden viele in erster Linie sein freies, intensives Powerplay: disharmonische Läufe, die sich zeitweise in Feedback-Lärm auflösen; Slide-Glissandi und raue Schlagmuster, die er anfangs auf einer Gibson L-5 selbst bei nur mäßig verzerrter Sound-Einstellung zu klirrenden Clustern verdichtete. Aber das war nur eine Seite von Sharrocks Spiel. Denn anders als für europäische und japanische Meister der freien Improvisation und Noise-Gitarre, wie z. B. Derek Bailey oder Keiji Haino, war für Sharrocks gesamtes Schaffen sowohl der Blues als auch ein beständiger Rekurs auf einfache Melodien von elementarer Bedeutung. Auf seinem Bandleader-Debüt »Black Woman« (1969) war »Blind Willy« (sic) der Blueslegende Blind Willie Johnson gewidmet. Und als Mitte der 1980er Sharrocks produktivste Zeit bezüglich Veröffentlichungen und Touren begann, eröffnete er mit »Blind Willie« sein Soloalbum »Guitar« (1986); nun mit einer Gibson Les Paul.

Sharrock wies verständlicherweise auf den Einfluss Albert Aylers hin. Auch ihn hatte er in NYC kennen gelernt. Ayler wollte mit ihm zusammenarbeiten; was aber durch dessen frühen Tod zunichte gemacht wurde. Allerdings spielte der kongeniale Drummer Milford Graves, der u. a. auf Aylers »Love Cry« zu hören ist, auch auf »Black Woman«. Wie Ayler nahm auch Sharrock gerne ganz einfache Tonfolgen – teils folkig oder nahezu hymnisch –, die wie Kennmelodien zum Mitsummen animieren, als Sprungbrett für ekstatische Improvisationen. Der Anfang von »Peanut« auf »Black Woman« hätte womöglich selbst in einen Surf-Song übergehen können.

Nicht zu vergessen, dass Sharrock über sieben Jahre on/off in der Band von Herbie Mann spielte und auch auf einigen Alben des kommerziell überaus erfolgreichen Flötisten zu hören ist. Durchwegs aus Überzeugung produzierte Mann Sharrocks Debütalbum. Dieser erwies ihm später mit »Uncle Herbie’s Dance« (auf dem Gitarrenduo-Album »Faith Moves« mit Nicky Skopelitis, 1991) die Ehre. Und ja, Sharrock ist auch tatsächlich (ohne Credits) auf Miles Davis’ »A Tribute To Jack Johnson« zu hören; deutlicher noch auf zwei Tracks der »Complete Jack Johnson Sessions« Man kann Peter Kemper nur zustimmen, wenn er in seinem 750 Seiten starken Buch »The Sound of Rebellion. Zur politischen Ästhetik des Jazz« (Reclam, 2023) aufseufzt: »Was würde man für einen kompletten Track mit Davis’ beißender Trompete und Sharrocks sengender Gitarre geben!«

Wegbegleiter*innen

Wenn von »Black Woman« die Rede ist, dann darf freilich Linda Sharrocks Beitrag nicht unerwähnt bleiben. Sonnys damalige Frau (sie lebt seit vielen Jahren in Wien) beeindruckt mit expressiven Vocals, die das Album auch als Aufschrei von Black Female Power zu hören erlauben. Noch intensiver und vielseitiger als Yoko Ono, setzt ihr Schreigesang konsequent fort, was Abbey Lincoln mit Max Roach in »Triptych: Prayer/Protest/Peace« schon 1960 zum Ausdruck gebracht hatte. Es folgte ein weiteres Album des Ehepaars. »Monkey-Pockie-Boo«, nicht so zwingend wie »Black Woman«, wurde 1970 mit einer französischen Rhythmusgruppe in Paris aufgenommen. Aufnahmen, die 1975 als »Paradise« erschienen, wollte Sonny nicht wiederveröffentlicht sehen. 1978 ließen sich Linda und er scheiden; zu einer Zeit, als er der Musik den Rücken gekehrt hatte.

In den 1980er-Jahren holte Bill Laswell, Bassist auf und Produzent von unzähligen Alben, Sonny Sharrock wieder zurück ins Studio und auf die Bühne. Das von Laswell mitbegründete Label Enemy veröffentlichte ab 1986 nicht nur Last Exit, sondern auch vier Sharrock-Alben, von denen insbesondere »Seize The Rainbow« (1987) uneingeschränkt empfehlenswert ist. Versetzt man sich in die damalige Musiklandschaft, so passt es z. B. hervorragend zwischen »I Against I« der Bad Brains und »Vivid« von Living Colour. Die beiden Drummer Abe Speller und Pheeroan akLaff sowie Bassist Melvin Gibbs (später u. a. in der Rollins Band) bereiten Sharrock ein rhythmisches Fundament, das im Opener »Dick Dogs« ebenso stark heavy-rockt, wie es auch die nötige Sensibilität für seine sanfte Seite aufbringt. »My Song«, mit einer dieser einfachen, unverwechselbaren Melodien, zählt wohl zu Sharrocks herzerwärmendsten Stücken. Nicht mehr als sein »Lärm«, aber für viele Ohren einfach zugänglicher, hat es das, worauf es Sharrock in der Musik stets am meisten ankam: Feeling. Und das ohne Scheuklappen. Ebenso wie Miles Davis Cindy Lauper wusste auch Sonny Sharrock mit seiner Band Kate Bush zu würdigen (»Kate« auf »Highlife«, 1990).

Und dann war da freilich zeitgleich noch diese Supergroup: Last Exit. Punk Jazz? »Die Motörhead des Jazz« (deren Zweiter-Frühling-Album »Orgasmatron« Laswell auch produzierte)? Der erste Track des selbstbetitelten ersten Albums heißt jedenfalls auch nicht unpassend »Discharge«. Die virtuos viszerale Wucht, mit der Sharrock, Laswell, Peter Brötzmann und Ronald Shannon Jackson (u. a. einstiger Blastbeat-Pionier bei Ayler) stets zu Werke gingen, lässt die meisten der mit »Härte«-Superlativen ausgezeichneten Acts verblas(s)en – damals wie heute. Ich beneide alle, die Last Exit live erleben konnten. »Iron Path«, Last Exits einziges Studioalbum, ist interessanterweise auch das einzige Album, das das Quartett nicht zugleich, sondern Spur für Spur aufgenommen hat. Brötzmann, dessen Tod sich am 22. Juni 2024 zum ersten Mal jährt, meinte öfters, Sharrock sei der einzige Gitarrist, mit dem er es aushielte. Mit Blick auf sein weiteres Schaffen traf das glücklicherweise nicht ganz zu. Aber dass die beiden auf einer ganz besonderen Wellenlänge miteinander kommunizieren konnten, davon zeugt und überzeugt auch das Live-Duo-Album »Whatthefuckdoyouwant«; 1987 in der Last-Exit-Phase aufgenommen und 2014 auf Trost Records erschienen. Wer wissen will, was es mit dem Titel auf sich hat, wer den sanftmütigen Sharrock so in Rage versetzte, sollte Brötzmanns Linernotes lesen.

»Ask The Ages«

Dass Sonny Sharrock so gut mit Brötzmann »harmonierte«, hatte zweifellos mit seinen Erfahrungen mit einem anderen Giganten des freien Powerplays zu tun. Noch einmal zurück zu Sharrocks Anfängen: 1966 hatte er Pharoah Sanders kennen gelernt. Am 15. November des Jahres nahm Sanders (als Coltranes Sideman Van-Gelder-Studio-erfahren) »Tauhid«, sein zweites Album als Leader auf. Für Sharrock war es überhaupt erst seine erste Studioaufnahme, die veröffentlicht wurde. »Upper Egypt« und »Venus« spielte Sharrock auch über 20 Jahre später noch gerne mit seiner Band. Auf seinem zweiten mit Sanders aufgenommenen Album »Izipho Zam (My Gifts)« von 1969 kommt die Gitarre noch besser zur Geltung. Als Gitarrist neben Sanders’ an Intensität kaum zu überbietenden Tenorsaxofon nicht nur bestehen, sondern auch noch eigene Akzente setzen zu können, das bedurfte wohl tatsächlich einer am Sound des Saxofons orientierten Entwicklung.

1991 kam es noch einmal zum Gipfeltreffen von Sharrock und Sanders; im genialen Quartett mit Bassist Charnett Moffett und dem einstigen Coltrane-Quartet-Drummer Elvin Jones. Wollte man das eine definitive Sharrock-Album wählen, dann wäre es wohl »Ask The Ages«. Bill Laswells damals neu gegründetes Label Axiom bewarb das Album zu Recht mit dem Vorhaben, »to blast the spirit of John Coltrane into the future positive«. Schon der erste Track »Promises Kept« löst dieses Versprechen ein. »Who Does She Hope To Be?« ist von kontemplativer Schönheit, »Little Rock« versteht zu swingen, und in »As We Used To Sing« stürzt sich Sharrock schon nach einer Minute in eine wilde Soloexkursion, gefolgt von Sanders. Dieser greift auf dem erhabenen »Many Mansions« zum Sopransaxofon und evoziert ein Echo von Coltranes späten »My Favourite Things«-Interpretationen. »Once Upon A Time« rührt am Ende – wie eine Fortsetzung von »My Song« – nochmals mit einer Melodie für die Ewigkeit.

Dass es sich bei »Ask The Ages« um ein Meisterwerk handelt, war wohl allen Rezipient*innen klar gewesen. Dass es aber Sonny Sharrocks letztes zu Lebzeiten veröffentlichtes Album sein würde, konnte niemand ahnen. »The Creator« hatte tragischerweise keinen diesseitigen »Masterplan« mehr für ihn auf Lager. Das erste Album, das Pharoah Sanders 1994 nach Sharrocks Tod einspielte, war »The Trance Of Seven Colors«. Es wurde gemeinsam mit dem marokkanischen Gnawa-Trance-Musiker Maleem Mahmoud Ghania in Marokko von Bill Laswell aufgenommen und produziert. Einen stimmigeren, von Dank und Freundschaft erfüllten musikalischen Nachruf als »Peace In Essaouria (For Sonny Sharrock)« kann man sich schwer vorstellen.