Eigentlich geht es gar nicht so sehr um die Musik. Eher noch um eine utopische Vision, aber diese ist in Zeiten der hyperrealen Hörgewohnheiten ohnehin längst zugunsten einer ökonomischen Bedeutungslosigkeit abgeschafft worden. Nichts erinnert an das, was war. Und doch sollte man in der Vergangenheit suchen, um Schlüsse für ein zukünftiges Bild der Musik zu finden. Die Utopie der Zukunft kann schließlich nicht ohne ihre eigene Vergangenheit existieren. Das sollte man in Erinnerung behalten, wenn man das Buch »Die Musik der Zukunft«, geschrieben von dem englischen Journalisten Robert Barry, in die Hand nimmt. Ein großer Titel für ein großes Thema. Dabei kann und will Barry gar keine Prognosen aufstellen. Wieso auch? Übermorgen ist eh schon wieder alles der komprimierten Aufmerksamkeitsspanne der Netzwerkgesellschaft zum Opfer gefallen. Das war früher vielleicht nicht besser, aber anders. Deshalb gab es Menschen, die über die Zukunft laut und lauter nachdachten, auch wenn sie sich dabei des Öfteren zum Deppen machen sollten.

Geschichten aus einer Zeit vor der Erfindung der Zukunft

Zu Beginn des Buchs erzählt Barry von einer Begegnung mit dem Komponisten Terry Riley, den er bei einer Podiumsdiskussion nach seinen persönlichen Vorstellungen über die Zukunft der Musik befragte. Für seine Frage erntete er Unverständnis und Gelächter. »Ich kann nur hoffen, dass es überhaupt eine Zukunft gibt«, antwortete Riley trocken. Diese Anekdote – übrigens eine von vielen weiteren, die Barry in seinem Buch noch unterhaltsam anführen wird – steht stellvertretend für den Auftakt zu einer Geschichte der Zukunft, die unsere Gegenwart nachhaltig beeinflussen sollte. Damals war die Zukunft noch gar nicht erfunden. Der Appell der Französischen Revolution bezog sich nicht auf die Vergangenheit, sondern auf das Morgen. Aber was war dieses Neue, was war die Zukunft, von der auf einmal alle sprachen? Dass dabei die Musik und nicht zuletzt die Oper eine bedeutsame Rolle spielen sollten, war unter Anhängern der Revolution vermeintlicher Konsens. Der Frühsozialist Charles Fourier entwarf in den 1790er-Jahren mit seiner Idee des Phalansteriums ein Eden der Zukunft auf musikalischer Basis. Die Saint-Simonisten ersannen Paris ein wenig später wiederum als klingenden Körper, der die Gesellschaft als Ganzes zu verändern trachtete. Nichts davon wurde auch nur ansatzweise in die Wirklichkeit umgesetzt, doch bestanden die Pläne und konkrete Ideen. Ideen, die eine Zukunft des Neuen, der Veränderung und Alternativen erdachten.

Wieder versuchen, wieder scheitern, besser scheitern

Barry vermeidet es, über die Utopie der Musik aus heutiger Sicht zu sprechen. Zumindest tut er das nie direkt. Vielmehr entwickelt er über weite Teile seiner essayistischen Erzählungen eine historische Zusammenstellung von Geschichten, die allesamt bei ihrem Versuch scheiterten, eine Musik der Zukunft zu realisieren. Dieser Rückblick auf die ausgeträumten und zerschlagenen Utopien der Vergangenheit mag mit einem Ausblick auf das Wesen der Musik heute nichts zu tun haben. Und doch sind wir unweigerlich Produkte des Vergangenen, deren Zurückweisungen deutliche Spuren hinterlassen haben und darüber entscheiden, wie wir heute über Musik nachdenken. Denn nicht nur das Gelingen, sondern auch das Scheitern verändert unser Verständnis des Denkbaren, jene äußeren Zonen des Vorstellbaren, die stark frequentiert und doch nur vage erkenntlich sind.

Es geht Barry deshalb nicht darum, eine spezifische Zukunft zu beschreiben. Vielmehr zeigt er sich darum bemüht, überhaupt eine Möglichkeit anzubieten, um über eine mögliche Zukunft nachzudenken. Er verfällt dabei nicht in den rasterartigen Kanon einstimmiger Kulturpessimisten wie Simon Reynolds und Mark Fisher, die die überbordende Präsenz der Vergangenheit in ihrem globalisierten Ausmaß als Grund dafür ansehen, von einer verstellten Zukunft zu sprechen. Barry sieht das Neue offenbar entstehen, bei Konzerten von Jlin auf dem Borealis Festival in Norwegen oder bei Holly Herndon, die eine Ästhetik der Zukunft in ihren digitalen Klangexperimenten anbietet.

Wenn Menschen nicht mehr zuhören, schafft sich die Musik ab

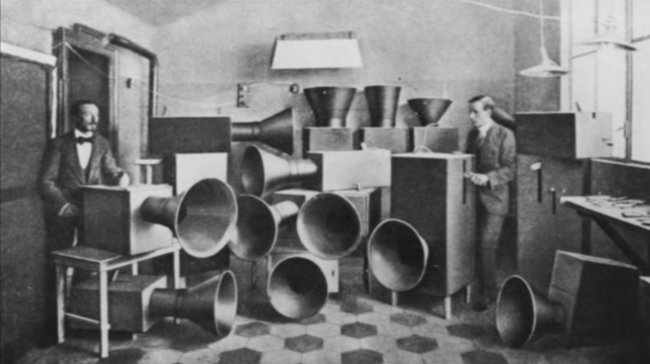

Die Geschichte wiederholt sich nicht, sie wird neu geschrieben. Robert Barry zeigt sich als stiller Realist, der die utopischen Visionen der Vergangenheit zusammenfasst und damit auch indirekt die Frage stellt, wie und vor allem wieso dieser ehemalige Drang nach Veränderung, dieses Potenzial der imaginierten Zukunft heute abhandengekommen ist. Er gibt Einblicke in die Ideen der Frühsozialisten, nimmt Bezug auf die Zukunftsmusik Richard Wagners und umkreist die Gedanken der italienischen Futuristen des frühen 20. Jahrhunderts. John Cage findet genauso Erwähnung wie Luigi Russolo, der wie auch Stockhausen und Schaeffer auf der Suche nach dem reinen Klang jenseits allen menschlichen Einflusses war. Die anfangs erwähnten Saint-Simonisten um Charles Duveyrier nahmen nicht zuletzt jene Ideen vorweg, die sich eine gewisse Firma namens Muzak später zu eigen machen sollte, um mit Musik durch Telefonleitungen ihre Geschäftsgrundlage zu begründen.

Von Muzak als »Ausdruck des geistlosen Konsums«, einer Musik, die in ihrem ambientösen Gedudel gleichsam überall und nirgendwo war, ist der Brückenschlag zu Firmen wie Spotify und Co kein weiter. Barry kritisiert deren Modell, aus Musik einzig Daten zu generieren und sie damit zu einem Mittel zum Zweck der kapitalistischen Rationalität zu machen. Schließlich wird Musik heute eher für die Streaming-Plattformen produziert als gegen deren stilistisch-ökonomische Prinzipien, was zur Folge hat, dass Musik ganz generell nicht mehr für sich alleine steht und zwangsläufig einem ökonomischen Ziel untergeordnet wird. Wer es wie und warum in eine Playlist schafft, dahinter steckt ganz einfach algorithmisches Kalkül. Musik kann sich diesem Kalkül anpassen. Das Ergebnis ist dann immergleiches Schwarmgedöns für immergleiche Schwärme. Angepasst durchs Leben. In dieser Hinsicht auch nur ein gescheiterter Versuch, die Musik der Zukunft zu erfinden.

Robert Barry: »Die Musik der Zukunft«, aus dem Englischen von Robert Zwarg, Edition Tiamat, Verlag Klaus Bittermann, 240 Seiten, 20,- Euro.