Es gibt diese These, dass die Comedians die Aufgabe kritischer Singer-Songwriter übernommen hätten. Tatsächlich boomt das Business und ein Jahr nachdem die schillernde Ganovenbande rund um Donald Trump das Weiße Haus gekapert hat, gibt es stündlich spektakuläres Material, das der kabarettistischen Bearbeitung lohnt. Die Einschaltquoten gehen durch die Decke bei Trevor Noah, Stephen Colbert, John Oliver, Samantha Bee, Seth Meyers, Jimmy Kimmel und eben Jimmy Fallon. Ihre Acts bestehen meist aus einem simplen Prinzip. Sie prangern das Falsche lustig an, aus der Perspektive des vermeintlich noch funktionierenden Common Sense. Ihr Spott ist tatsächlich auch fast immer zutreffend. Trump ist ein Lügner und Betrüger, er beugt das Recht zum eigenen Vorteil und ist vermutlich mit seinem Amt überfordert. Nur – und dadurch wird die Lage knifflig – die KritikerInnen kritisieren Trump nicht aus einer moralisch distanzierten und freien Position heraus, sondern als TeilnehmerInnen des gleichen Geschäftsfeldes. Donald Trump war Produzent und Gesicht einer Fernsehshow (»The Apprentice«) und hat diese Logik nie verlassen bzw. verlassen müssen. Er weiß, es geht letztlich um Einschaltquote und um Sponsoren. Hüben wie drüben.

Ein kräftiger Schluck aus der Dose

Eben jener Profi-Spaßvogel Jimmy Fallon kündigt bei der Super Bowl seinen »Freund« Justin Timberlake an. Er macht es in einer Weise, die mehr als bezeichnend ist, nämlich mit einem enthusiastischen Schluck aus der Pepsi-Dose. An dieser Stelle muss jede Analyse auf das Niveau kritischen Sozialkundeunterrichts herabsinken. Mannomann, ist doch klar, es geht nicht um Freiheit oder Freihandel, nicht um Demokraten oder Republikaner, sondern um Coca-Cola oder Pepsi. Diesmal siegt Pepsi, weil Pepsi für den Stuss halt bezahlt. Wohl bekomm’s, Jimmy Fallon. Er hat dem Publikum nicht mehr mitzuteilen als viel Spaß beim Trinken des Schloderwassers. Dann brechen die gut 13 Minuten vollständig durchchoreografierter Unterhaltung an, deren geheimes Ziel es ist, die Menschen trotz Softdrinks und Bier vom Häusel fernzuhalten. Dass gerade Justin Timberlake, der die Show bereits zum dritten Mal macht, jener einzige »Fehler« in der Geschichte der Half Time Show unterlief, als er die Brust von Janet Jackson entblößte, hat ihm offenbar nie geschadet. Genügend Tränen der Wut und Verzweiflung wurden vergossen, um anzuprangern, wie beschädigt die Vereinigten Staaten in ihrer Sexualmoral sind und wie wenig es braucht, um einen läppischen Skandal zu provozieren, über den, im wahrsten Sinne des Wortes, jahrzehntelang diskutiert wird.

Dabei ließe sich leicht erkennen, dass die ganze Sache Mache ist und im Zentrum die Kunstfigur Justin Timberlake steht. Der Justin wurde wie Britney Spears, Christina Aguilera oder Ryan Gosling im »Mickey Mouse Club« geboren. Wer dort aus dem Ei schlüpft, schaut ein paar Jahre hübsch und brav aus der Wäsche und bemüht sich mit Einsetzen der Pubertät, aufzubegehren. Das geschieht nach jeweils festem Script. Da das geheime Motto des Walt-Disney-Konzerns »Selling Sex to Children« lautet, geht es immer nur um das eine. Folglich hängt man sich nackig auf die Abrissbirne (Miley Cyrus ex. Hannah Montana), kokettiert mit seiner Jungfräulichkeit (Spears) oder machte einen auf Schwerenöter (unser Justin). Drumherum wird ein Soundtrack gebastelt, aus jener exquisiten Mittelmäßigkeit, derer es bedarf, um massentaugliche Superhits zu produzieren. Den Rest besorgt der Zirkelschluss der Kulturindustrie: »Berühmt ist, wer berühmt ist.« In der Retrospektive lässt sich unmöglich sagen, weshalb Timberlake zum Star wurde, seine *NSYNC-Songs sind trostlos und austauschbar, seine Solo-Nummern alle krampfhaft bemüht um Lockerheit. Timberlake ist eben berühmt, weil er es immer war.

Tanzen auf Kommando

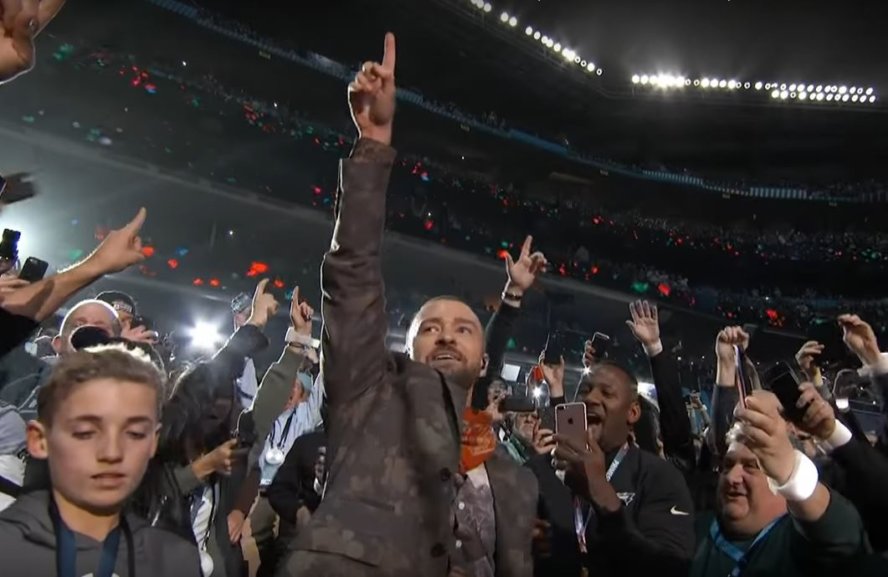

Dabei ist der Knabe ohne Frage talentiert. Er kann im Grunde alles: singen, tanzen und ist humorbegabt. Und es ist ja nicht so, dass die Industrie nicht jedes Jahr unzählig ähnlich begnadete Talente aussortieren würde. Es bedarf wohl auch der Ruchlosigkeit und die funktioniert nur, wenn man sie nicht sieht. Justin Timberlakes Auftritt ist ein ununterbrochenes Exerzitium totalitärer Gesinnung. Kommt aber putzig, cool und irgendwie nett daher. Was Timberlake im Grunde macht, ist, er erteilt zwischen den Soundschnipseln seiner Songs dem Publikum Befehle. Holt eure Smartphones raus, hebt eure Hände, zeigt mit zwei Fingern in die Luft, ruft »Yeah«. Ob die Leute den Stuss tatsächlich mitmachen, lässt sich nicht sagen, Timberlake ist in der Stadionmitte umringt von einer Schar, die fürs Mitmachen bezahlt wird. Wäre die Stimmung im Stadion schlecht (unwahrscheinlich, schließlich wollen die Leute feiern), wir würden es niemals zu Gesicht bekommen. Justin Timberlakes ganze Show ist ein einziger energischer Gang durchs Stadion mit flankierenden TänzerInnen, die auf Kommando wippen oder einfrieren. Die Kamera klebt pathologisch-obsessiv an Timberlakes Grinsen, während er die Welt um sich herum zum Tanzen auf Befehl dirigiert.

Der Inszenierung muss Könnerschaft attestiert werden. Die ersten Worte des Zeremonienmeisters: »Come on if you know what’s good. Haters gonna say it’s fake.« An dieser Stelle ist in jedem kritischen Bewusstsein ein Knoten. Wie ein geschickter Staubsaugervertreter weiß er, er muss die Sachlage so beschreiben, dass das Publikum nur mehr mit »Ja« antworten kann. Wer will nicht wissen, was gut ist, und wer will zu denen gehören, die hassen? Wir befinden uns zu diesem Zeitpunkt in den Katakomben des Stadions und die Clubatmosphäre ist punktgenau illustriert. Justin watschelt an Beautiful Girls mit moderater Anmache vorbei und erklimmt das Innere des Stadions. Wenn er gerade nix zu singen hat, lässt er das Mikrophone auf Hodenhöhe baumeln, einer seiner Markenzeichen-Moves. Ununterbrochen wird das Publikum angefeuert: »Seid ihr gut draaaaaaauf?« Die perfekte Choreografie lässt plötzlich die Menschenmassen um Timberlake verschwinden und unter seinem Getanze ist das NFL-Logo des Stadionrasens gut sichtbar. Sehr clever. Was Timberlake bietet, ist vermutlich der perfekte Soundtrack für eine Spinning Class. Einziges Motiv: »Weiter, weiter, weiter.«

Schau mir in die Augen

Nachdem die Hälfte der Show vorbei ist, gibt es wenigstens mal eine Kadenz und das Licht geht kurz aus. Kommt jetzt was? Nö, es geht weiter wie gehabt, mit riesiger Brassband und einem wackelnden Mikrofonständer auf einer Minibühne. Anflüge von Content sind purer Pussy-Talk: »There is so much darkness in our world, but I see beauty left in you, girl.« Na klar. Timberlake setzt sich an einem weißen Flügel und singt ein Duett mit dem auf riesiger, labbrig-flatternder Leinwand eingeblendeten Prince. Dem großen und toten Sohn der Stadt Minneapolis. Da die Super Bowl dieses Jahr just in jener Stadt stattfindet, erlaubt Timberlake sich einen Effekt, für den das Wort Anbiederung kaum ausreicht. Außerdem kontextualisiert er sich mit der Verbeugung vor der Legende als deren Nachfolger. Am Ende posiert der Sonnenkönig Timberlake im Zentrum eines Solarkraftwerks, weil die TänzerInnen rund um ihn glitzernde Solarpanels hochhalten müssen. Gnädig latscht er dann durch die Publikumsränge unter Schulterklopfen aus dem Stadion und der Spuk ist aus.

Was Justin Timberlake mit der Show vermittelt: Es mag zwar noch ein Außen geben, nur kann dies nicht mehr dargestellt werden. Jeder Ton, jede Geste, jeder Tanzschritt muss immer wieder ins Zentrum verweisen: Justin, Pepsi, NFL. Mehr gibt es hier nicht zu lernen. Was im Zentrum steht, ist natürlich beliebig, es könnte auch heißen: Donald, Exxon, KKK. Zahlreiche KünsterInnen haben dies in den letzten Jahrzehnten erkannt, ihre Versuche dagegen aufzubegehren dürfen innerhalb der Industrie als gescheitert gelten. Es scheint, diejenigen die heute prosperieren, haben den Kampf dagegen aufgegeben. Die Chancen stehen somit leider gut, dass der Trumpismus siegt, denn er bedient sich eben dieser Mittel und ist längst Exportschlager. Am Opernball wird Kanzler Kurz zeigen, dass er von den Großen des Showbiz (Richard Lugner) gelernt hat, und ein international bekanntes, hübsches Gesicht neben sich über den roten Teppich schleifen. Das ist das trübe Einmaleins der medialen Aufmerksamkeit, neben dem scheinbar nichts mehr existiert. Aber was soll’s, wir haben nach noch immer deine »beautiful eyes, baby.« Gute Nacht, Justin, gute Nacht, Amerika und gute Nacht, Rest der Welt. Wir dürfen gespannt sein, wer dieses Konglomerat aufbrechen können wird. Zumindest gehen von dieser Stelle die besten Genesungswünsche an Lady Gaga ins Spital. Ihr halbpolitischer Firlefanz des letzten Jahres (http://skug.at/jump-of-the-stage/) sieht dank Herrn Timberlake plötzlich aus wie aufpoliert.