skug Basistexte: Anlässlich von skug #100 widmete sich ein Special aktuellen Positionierungen und Verortungen von Popkultur und Musikjournalismus. Gabriel Mayr lieferte mit »Stillstand zwischen Hype und Nostalgie« einen diesbezüglichen Referenzartikel.

Wenn man so will, hielt im Jahr 1990, also mit einiger Verspätung, diskursorientierter Popjournalis- mus auch im abgelegenen Österreich Einzug. Die Wurzeln dieser neuen, an gegenkulturellen Entwürfen interessierten und literarischen Codes verpflichteten Musikpresse lagen im englisch-sprachigen Raum. Als Hochphase gelten hier die frühen und mittleren 1970er, die AutorInnen wie Jon Savage, Charles Shaar Murray, Caroline Coon, Greil Marcus, Lester Bangs und später Julie Burchill, David Toop, Ian Penman oder Paul Morley hervorbrachten. Diese trugen durch die Einverleibung literarischer Stilmittel und durch dialektische Auseinandersetzung mit popkulturellen Themen – etwa in Form von essayistischen »think pieces« – auf beiden Seiten des Atlantiks entscheidend dazu bei, Musikjournalismus als relevante Textform zu etablieren.

Der literarische Gestus, der diskursorientierte Habitus und die oft radikale Subjektivität unter Pop- vorzeichen wurden in den 1980ern wiederum von deutschsprachigen JournalistInnen aufgenommen und quasi akademisch adaptiert. Diedrich Diederichsen, Clara Drechsler oder Andreas Banaski machten für den deutschsprachigen Raum ein neues poptheoretisches Vokabular nutzbar, das nicht selten mit leidenschaftlichen Subjektdefinitionen und eindeutiger politischer Positionierung einher- ging. Und ja, es ist wohl nicht übertrieben zu behaupten, dass mit der ersten Ausgabe des skug im Herbst 1990 auch in Österreich ein eigenständiger Weg gefunden wurde, Popdiskurs mit Subkultur- affinität in journalistischem Kontext zu verbinden. Zwar gab es neben dem skug noch andere bedeutende Fanzines und Kleinstmagazine, die oft schon Jahre früher das Licht der Welt erblickt hatten, doch eine längere Lebensdauer war einzig skug beschieden.

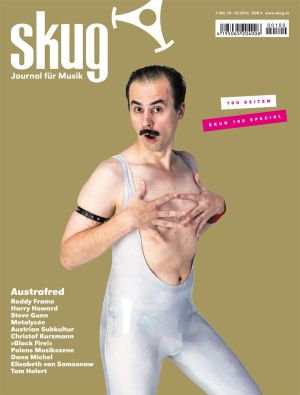

Vor nunmehr vierundzwanzig Jahren schlug das »Journal fürMusik«(1) im seither überschaubarer gewordenen österreichischen Musikblätterwald Wurzeln und feiert nun seine hundertste Ausgabe. Bizarr eigentlich, wo doch spätestens seit den 2000er Jahren allerorts konstatiert wird, der Musik-journalismus hangle sich von Krise zu Krise und triebe, wenn schon nicht seinem baldigen Ableben, so zumindest im schockgefrorenen Zustand der Bedeutungslosigkeit entgegen.

Doch woher kommt diese Katerstimmung? Sind die innovativen Kräfte der Popkritik tatsächlich verstummt? Treibt der Kampf um das finanzielle Ûberleben die prekär darbende, nicht nur weil sich unabhängig gerierende, sondern mittlerweile auch systemimmanent kränkelnde Musikpresse in einem öden Einheitsbrei des bloßen Ankündigungsjournalismus zusammen? Und war früher wirklich alles besser?

Von popmusikalischem Ûberfluss …

Im Bewusstsein, dass diese Fragen aufgrund ihrer Komplexität hier weder eindeutig noch auf wenigen Seiten adäquat beantwortet werden können, möchte ich mich auf Einzelaspekte der oben skizzierten Krise konzentrieren. Ich beobachte in der gegenwärtigen Popschreibe zwei Phänomene, die zum Still- stand und der wachsenden Bedeutungsleere beitragen:

Zum einen zeigt sich spätestens seit den mittleren 2000ern, wie ein grundlegendes Prinzip der Musikpresse zusehends erodiert. Es gelingt ihr zu weiten Teilen immer weniger, mit ihren Repräsentationsformen (die ja auf einer Auswahl beruhen) den von ihr evaluierten Gegenstand bestimmt und nachvollziehbar an ihre LeserInnen (und HörerInnen!) zu vermitteln. Vielerorts scheut sie sich vor der Aufgabe, qualitative Ermessensbekenntnisse abzulegen. Dazu gehört, Neuartiges und Vielversprechendes abzubilden und nebensächlichen Pop-Beifang auch mal unerwähnt zu lassen.

Schon beim Romantiker Washington Irving hieß es 1819 im »Skizzenbuch« über das Ûberangebot an Literatur und zur Bedeutung von KritikerInnen: »Die Kritik kann viel tun. Sie wächst mit dem An- schwellen der Literatur und gleicht einem jener heilsamen Hemmnisse der Ûberbevölkerung, von denen die Volkswirtschaftler sprechen. Jede mögliche Förderung sollte man deshalb der Vermehrung der Kritiker, guter oder schlechter, angedeihen lassen. Jedoch ich befürchte, alles wird vergeblich sein; was auch die Kritik tun mag, die Schriftsteller werden dennoch schreiben, die Drucker drucken, und die Welt wird unvermeidlich mit guten Büchern überschwemmt werden. Es wird bald eine lebens- längliche Beschäftigung sein, nur ihre Titel zu kennen.«(2)

All das klingt vertraut und könnte auch heutzutage noch eins zu eins auf den Musikjournalismus übertragen werden. Bereits damals erkannte Irving die Gatekeeper-Funktion der KritikerInnen, wobei er geflissentlich darauf hinzuweisen vergaß, wie viel mehr schlechte als gute Bücher im Regelfall erscheinen. Was ebenso auf die Popmusik und Albenveröffentlichungen umgemünzt werden kann. Darüber bestand bisher weitgehend Konsens, wenngleich auch diese Diskrepanz ein zentrales Problem jedweder Kulturkritik darstellt. 1999, also lange bevor das Online-Angebot an Blogs und Musikportalen ein schier unüberschaubares Ausmaß erreichte, hielt Roger Behrens in einem Artikel im »testcard« fest, dass »gerade im Popbereich […] die Unmenge an bedeutungslosem Mittelmaß diametral zur Dokumentationspflicht der Kritik [steht]«.(3) Doch was Behrens hier konstatierte, ist fünfzehn Jahre später noch viel komplizierter geworden.

Ausgehend von marktschreierischen Musikpostillen und Hipster-Blogs, die als Hype-Multiplikatoren fungieren, wurde in den letzten Jahren das Augenmerk weiter Teile der Musikpresse nicht bloß auf aussichtsreiche, progressive Acts gerichtet, sondern viel zu oft ödes Mittelmaß zum zwingend nächsten großen Ding hochgekocht. Die Dokumentationspflicht, von der Behrens spricht, scheint zur Akklamationspflicht geworden zu sein. Wer all das Zeug tatsächlich kennen und hören will, das von den hyperventilierenden Blogs und Magazinen empfohlen wird, der oder die braucht vor allem eines: viel Zeit. Doch selbst für solche Pop-Go-Getter wird es immer enger. Die Hypes lauern heute sowohl in den extremen Nischen als auch auf abgetretenen Mainstream-Routen und – ob Zufall, herbei- beschworener Kreativ-Stau oder tatsächliche Marketing-Absicht – einem sich immer schneller per- mutierenden »new cool« (was wurde z. B. aus Witch House?), sodass es tatsächlich zu einer »lebens- länglichen Beschäftigung« wird, nur die Namen zu kennen. Wiewohl selbiges immer notwendiger scheint, um überhaupt eine Rezension auf »Pitchfork« verstehen zu können.

Wird also der Referenzdschungel dichter? Wofür stehen all diese Namen? Signifikanten, Codes, oder doch etwas anderes? Unter der erdrückenden Bezugs- und Querverweismasse werden narrative Souveränität und Deutungshoheiten offensichtlich gar nicht erst beansprucht. Vorbei sind die Zeiten, da KritikerInnen einfach mal ganze Bands in Bausch und Bogen ablehnen oder als uninteressant zurückweisen konnten, selbst wenn diesen gerade erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit zukam. Die radikal deutlich gemachte Subjektivität (4), von der vorhin die Rede war, gibt es in dieser Form heute nur noch selten, was durchaus auch finanziellen Aspekten geschuldet ist. Wer den heißen Scheiß einfach unberührt vor sich hindampfen lässt, wird schnell – von Werbekunden und Zielpublikum gleichermaßen – mit Missachtung bestraft, was vor allem den Printbereich in ökonomische Bedräng- nis bringen kann.

… zu Verdruss und Nostalgie

Nun könnte man als Gegenargument ins Treffen führen, dass diese Öffnung verschiedenen Stilen und Strömungen gegenüber eine begrüßenswerte Ûberwindung früherer Berührungsängste (oder schierer Ignoranz) darstelle, und dass dort, wo man einst den ganzen Musik-Kuddelmuddel übersichtlich zu halten versuchte – daher auch das griffige Popnarrativ, das Anfang der 2000er langsam zu zerbröseln schien – die Hegemonie der KritikerInnen heute überwunden sei und sich endlich die entsprechende Vielfalt ausbreiten könne.

Doch zum einen steht diese Behauptung im Widerspruch zur Tatsache, dass ein überwältigender Anteil an Popveröffentlichungen einfach von unterdurchschnittlicher Qualität ist (»heißer Scheiß« eben). Und zum anderen hat die nicht enden wollende Ûberflutung mit Popmusik eindeutige psychohygienische Nachteile. Jene büßt dadurch nicht bloß gehörig an Reiz (oder »Aura«, wie früher Geborene sagen würden) ein: die Dauerbeschallung führt auch zu Abstumpfung, ständigem Stress und sensorischer Verkümmerung. Bei Simon Reynolds ist hier vom »Verlust des kulturellen Appetits als Reaktion auf die Ûbersättigung unserer Ansprüche bezüglich unserer Aufmerksamkeit und unserer Zeit«(5) die Rede. Gefördert wird dieses manische Verhalten durch die omnipräsente Verfügbarkeit von Musik. Wer kennt nicht aus eigener Erfahrung das Such(t)-Potenzial, das der Link-Spalte bei YouTube oder den unendlichen Tiefen von Streaming-Portalen und Musik-Blogs mit eingebetteten Videos innewohnt?

Aktueller Popjournalismus perpetuiert diese Unart entweder oder flüchtet sich in sicheres Terrain, sprich in die Vergangenheit. Diese bietet nämlich den Vorteil ihrer quantitativen Beständigkeit und scheint daher in ihrer Unübersichtlichkeit immer noch übersichtlicher als die Gegenwart. Damit ist aber schon das zweite der eingangs erwähnten Probleme des Popjournalismus angesprochen. Statt nämlich durch seine Repräsentationsmethoden an der Eingrenzung des Neuen, Aufregenden und Zukunftsträchtigen zu arbeiten, rückt er zur Ausbreitung des Alten, oft Gehörten und des (damals) Ûberhörten aus. Ein nicht enden wollender Wust von immer diffuseren Bestenlisten, Rock-Opas auf Magazincovern (und nicht mehr nur auf denen des »Rolling Stone« oder von »Uncut«), nostalgischen Rückblicken sonder Zahl und Spezialheften über Bands, deren Hochzeiten oft mehr als dreißig Jahre zurückliegen, vermittelt den Eindruck, das wahre Glück existiere im Gestern. Allen, die mit dem heutigen Durcheinander der Popmusik nicht klarkommen, werden die kanonisierten, unterschätzten und verkannten Juwelen der Popgeschichte als distinktionskonform zertifizierte Appetithäppchen auf dem Silbertablett serviert, und die zahlkräftige Zielgruppe greift dankend zu.

Freilich treffen die beiden hier skizzierten Phänomene nicht auf die gesamte Musikpresselandschaft zu. Bisher waren Magazine wie »spex« oder eben auch skug halbwegs immun vor der Erhöhung des Mittelmaßes oder öden Nostalgietrips. Was im Fall des skug vor allem an der relativen Unabhängig- keit liegt, die ein Nischenmagazin auf DIY-Basis trotz steten Daseinskampfes immer noch genießt. Doch auch die diskursorientierte Poplinke muss sich an der Nase nehmen: Oft war skug in den letzten Jahren gefüllt mit Artikeln über alte weiße Männer, die es irgendwie noch einmal wissen wollen. Bob Dylan fand man in den letzten Jahren nicht mehr nur auf dem Cover des »Rolling Stone«; er zierte mit seiner Klampfe auch die Titelseite der »spex«, welche darüber hinaus die Retro-Klaviatur erst kürzlich mit einer Blumfeld-Nostalgieausgabe (Distelmeyer auf dem Cover bringt’s immer noch) erfolgreich bediente. Die Zukunft des Musikjournalismus sieht wohl anders aus.

Nichts als Stillstand?

Aber wie sieht sie aus? Derzeit ist die Lage, vor allem im auflagenstärkeren Bereich, ziemlich düster. Oft wurde das Ende der Popkritik, die als zentrale Disziplin im Musikjournalismus gilt, vorhergesagt, und tatsächlich hatte »spex« vor gut vier Jahren damit begonnen, statt der altgedienten Rezension das »Pop Briefing« zu initiieren; also eine dem Online-Zeitalter entsprechende, dialogische und multiperspektivische Form der Auseinandersetzung mit Platten. Bald darauf hatte Ex-Chefredakteur Diedrich Diederichsen den Daumen über diesem Projekt gesenkt und schnell war das »Pop Briefing« wieder Geschichte.

Zwar schlug dieser Versuch, eine neue Methodik und Terminologie in die Popkritik einzuführen, grandios fehl, doch sollte man »spex« zugutehalten, dass zumindest versucht wurde, frischen Wind in das stets gleiche Geschehen zu bringen. Denn: An den Textformen des Musikjournalismus hat sich seit Jahrzehnten kaum etwas geändert. Früher war zwar nicht alles besser, aber es war immerhin neu: die langen »think pieces«, der Bewusstseinsstrom im Rezensionswesen, die krassen Reportagen. Heute bestehen diese Elemente zwar fort (und viele JournalistInnen, sowohl im Online- als auch im Printbereich, kultivieren sie mit Geschick), doch die Innovationsfreude hat zusammen mit der Kratzbürstigkeit zuletzt gelitten. Was Ralf Hinz über die 1980er geschrieben hat, nämlich dass der Popjournalismus damals nicht davor zurückschreckte, »dem Lesepublikum weitreichende ästhetische und politische Entscheidungen abzufordern«(6), scheint heutzutage suspendiert.

Es wäre hoch an der Zeit, dass die müde Popkritik von radikalen AkteurInnen heimgesucht wird, die einerseits dem Althergebrachten (sowohl inhaltlich als auch strukturell) einen Arschtritt verpassen und andererseits Mut zur bewussten Weglassung beweisen. Gleichzeitig müssten diese Erneuerer auch über die Ideale der 1970er und 1980er hinauswachsen, um nicht selbst in die retromanische Falle zu tappen. Denn vorwärts in die Vergangenheit soll sie ja auch nicht schreiten, die Popkritik. Es wird in jedem Fall eine schwierige Gratwanderung bleiben.

(1) So der Untertitel seit 2000. Anfangs beschrieb sich skug mit »Subversive Wisdom« bzw. Clever Wrong in Music«.

(2) Washington Irving: »Das Skizzenbuch«. München 1968, S. 119.

(3) Roger Behrens: »Hauptstrom. Zur Krise der Kritik«, in: »testcard. Beiträge zur P opgeschichte«,#7: Pop und Literatur 1999, S. 14.

(4) Vgl. Dietrich Helms: »History? My Story! Ein Plädoyer für das Ich in Pop-Geschichte«, in: Dietrich Helms/Thomas Phleps (Hg.): »Geschichte wird gemacht. Zur Historiographie populärer Musik«. Bielefeld 2014, S. 115–126.

(5) Simon Reynolds: »Retromania. Warum Pop nicht von seiner Vergangenheit lassen kann«. Mainz 2012, S. 99.

(6) Ralf Hinz: »Pop-Theorie und Pop-Kritik. Denk- und Schreibweisen im avancierten Musikjournalismus«, in: Heinz L. Arnold/Jörgen Schäfer (Hg.): »Pop-Literatur«. Sonderband »Text + Kritik. Zeitschrift für Literatur« 2003, S. 302.