»In C« existiert in höchst unterschiedlichen Interpretationen. Coverversion kann man bei einem klassischen Musikstück ja nicht sagen, besitzen solche doch eine geschriebene Partitur und somit kein Aufführungs-»Original«, beziehungsweise ist jede Klangwerdung der Partitur ein Original.

Die allererste Aufnahme, das erste »In C«-Tondokument von Terry Riley, stammt aus dem Jahr 1968. Längst ein Meilenstein der Musikgeschichte, eine Pioniertat der sogenannten Minimal Music, auch wenn Riley, der übrigens demnächst achtzig Jahre wird, mit diesem ihm und Steve Reich von Musik- kritikern umgehängten Terminus nie glücklich wurde. Wenn schon, dann sei seine Musik maximal: größtmögliche Freude, Lebensbejahung und später dann größtmögliche Spiritualität. Aber: maximaler Buddhismus, das klänge ja auch wieder zu deppert.

Vom Original …

Die Partitur von »In C« ist so einfach wie genial: Sie besteht aus dreiundfünfzig kurzen, durchnum- merierten musikalischen Phrasen in der Allerwelttonart C-Dur – mit seltenen Ausflügen ins parallele A-Moll und einmal sogar auf G7. Vom Komponisten vorgegeben ist herzlich wenig: ein einheitliches Tempo z. B., aber welches, das kann sich das Orchester selber aussuchen. Und dann noch die Abfolge der einzelnen Phrasen respektive Patterns, wie es in der Minimal Music heißt: Sie müssen von allen Beteiligten von 1 bis 53 durchgespielt werden. Das Stück ist aus, wenn der letzte Musiker bei Pattern 53 angelangt ist und dieses so lange wiederholt hat, wie es ihm halt beliebt.

Denn das ist der große Reiz von »In C«: jeder Instrumentalist wechselt von Phrase zu Phrase nach eigenem Gutdünken, er kann z. B. Pattern 10 nur einmal spielen und dann bei Pattern 11 mehrere Minuten dranbleiben, wenn er will. So entsteht eine einmalige semi-aleatorische Polyphonie, bei der keine Aufführung der anderen gleicht, aber das Stück als Ganzes doch sofort als »In C« erkennbar ist. Eine besonders kurze Aufführung von »In C« dauerte einmal neun Minuten, eine besonders lange kann schon mal sechs, sieben Stunden währen. Und: es muss kein klassisches Orchester sein – Riley schreibt keine bestimmten Instrumente vor.

Nachdem der Komponist sein Werk 1964 in nur einem Tag geschrieben hatte, lud er befreundete MusikerInnen ein, es mit ihm aufzuführen. Es war nur ein kleines Häufchen, aber das dafür hoch- karätig: so waren etwa Steve Reich, Pauline Oliveiros, Morton Subotnick und John Gibson dabei. Weil Riley gern aber so um die fünfunddreißig Instrumentalisten gehabt hätte, vervielfältigte er das Spiel seiner KollegInnen mithilfe von Overdubs. Es spielten also fünf Steve Reichs mit sich selbst phasen- verschoben, fünf Subotnicks etc. Dieses wenn man so will erste »Original« wurde nie veröffentlicht. Auf der ersten Aufnahme von 1968 spielen immerhin schon dreizehn Musiker, mit dabei Riley selbst am Saxofon und der später als 4.th-World-Musician bekannt werden sollende Trompeter Jon Hassel. Brian Eno sagte einmal in einem Interview, dieses Album habe ihm gezeigt, dass große Konzeptkunst einfach zu sein habe, und dass es so etwas wie eine »populäre Avantgarde« geben kann. »In C« habe maßgeblichen Anteil an seiner eigenen musikalischen Karriere in dem Spannungsfeld von Experiment als Pop und Pop als Kunst. Ein schöneres Kompliment für einen E-Komponisten ist kaum denkbar. Höchstens noch ein ganz aktuelles, aber von dem gleich später.

… über Variationsvielfalt …

Zunächst hebt »In C« mit vierzehn Gitarren, vier Orgeln, einem Bass und Schlagzeug skurril sphärisch ab. Mastermind dieser Aufnahme von 2014 ist Adrian Utley von den alten Portishead. Das Album erschien als »Adrian Utley’s Guitar Orchstra – In C« auf Geoff Barrows Invada-Label.

Deutlich räudiger geht es auf einer anderen Gitarrenversion zu: nämlich beim französischen Jazz- und Avantgarde-Musiker Noël Akchoté, der im selben Jahr das Stück für Gitarren-Synthesizer arrangierte. Und eine fast grauenvoll sterile Version von »In C« hat ein Anonymus ins Netz gestellt: Die Kälte entsteht durch die Programmierung der elektronischen Instrumente via MIDI-Technik, das jede minimale menschliche Temposchwankung ausschließt, und so »In C« eher exekutiert denn interpretiert. Diese gruselige Version des Stücks lässt einen Retrotraum in mir aufsteigen: Wie hätte es wohl geklungen, wenn Kraftwerk mit ihrem Klanginstrumentarium von 1975 »In C« gespielt hätten. Wahrscheinlich so warm und einnehmend wie »Autobahn« oder »Trans-Europa-Express«. Sicher aber nicht so schön verpunkt wie bei den Styrenes aus New York, einer seit Ewigkeiten existierenden Artrock-Band aus dem No-Wave-Pool des alten CBGBs. Und von den japanischen Psychedelic-Rockern von Acid Mothers Temple gibt es natürlich auch eine Bearbeitung.

Von »In C« verrockt zu »In C« verbarockisiert: der Posaunist Bryant Smith spielt solo alle dreiund- fünfzig Patterns durch. Die Polyphonie erzeugt er mit seiner Loopmachine – Smith ist ein erhabener Aufschichter vor dem Herrn. Würde sich wahrscheinlich prächtig in einer Kathedrale anhören. Hochamts-Minimal-Music. Vom Kirchenschiff in den New Yorker Central Park: Dort trafen sich vor ein paar Jahren ein paar beherzte Ziehharmonika-Spielerinnen in einer Passage – zwecks Halleffekt -, um »In C« auf ihren Akkordeons in einer Version für Straßenmusikanten zu geben. Tolle Idee, da wäre ich wohl ein Weilchen stehengeblieben und hätte jede Minute einen Dollar in den Hut geworfen.

Vom volksmusikalischen »In C« zu Pomp und Bombast aus dem Disney-Center in Los Angeles: 2006 spielte dort ein 124-köpfiges Studentenorchester des Californian Art Institute Rileys Werk fast schon in the style of Richard Wagner. Was der Meister von dieser aufgedonnerten spätromantischen Inter- pretation hält, ist nicht überliefert. Ich glaube aber nicht, dass sie zu seinen Favourites zählt.

… zur afrikanisierten Grandezza

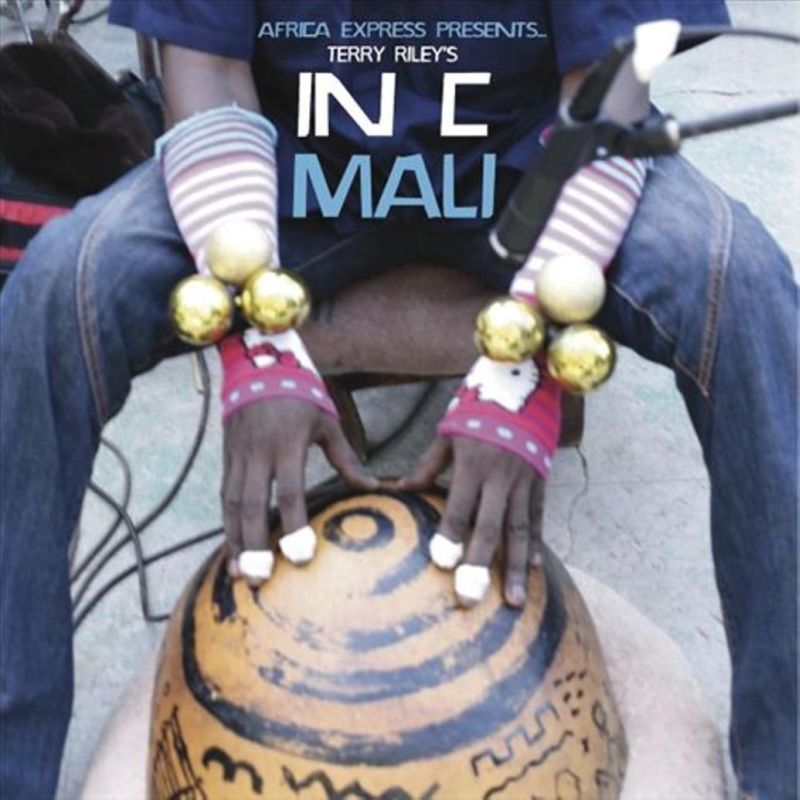

Das schönste Geschenk, das man Terry Riley zu seinem 80. Geburtstag machen kann, hat man bis jetzt noch nie so gehört: Die inzwischen bereits fünfzig Jahre alte Komposition auf afrikanischen Instrumenten wie Kora, Balafon, Calabash, Kalimba, selbstgebauten Flöten usw. So unglaublich relaxt, dass man meinen könnte, es handle sich um eine Jamsession. Africa Express »Presents … Terry Riley’s ›In C Mali‹« als siebzehnköpfiges Ensemble, das sich 2013 erstmals in einem Jugendclub in Bamako, der Hauptstadt von Mali, traf, um das Projekt einer afrikanisierten Interpretation von »In C« anzugehen.

Initiiert wurde das Ganze wieder einmal von Damon Albarn, dessen Organisation Africa Express sich ja bereits seit vielen Jahren um interkontinentale Kulturtransfers verdient gemacht hat, bei denen nicht einmal notorische Kritiker mit der Kolonialismuskeule winken. Albarn brachte auch den Dirigenten und Violinisten André de Ridder mit, mit dem er seit seinem Gorillaz-Comic-Projekt zusammenarbeitet. Und: Brian Eno – quasi als Spiritus Rector, der seine Stimme ins göttliche Gewusel einbrachte. Albarn selbst bläst – wie immer bei seinen Afrika-Reisen – die Melodica. Doch die Aus- länder sind bei diesem Projekt liebevolle Staffage – die Innovation in Sachen Interpretation kommt allein von den einheimischen Künstlerinnen und Künstlern.

Africa Express © Transgressive Rec. Promo

Denn schon nach kurzer Probezeit mit Rileys Partitur der dreiundfünfzig Phrasen war klar, dass stures Wiederholen von Kurz- und Kürzestmelodien nicht mit dem künstlerischen Selbstverständnis der malischen MusikerInnen zusammenging. Stattdessen begannen diese rund um Rileys Phrasen zu improvisieren, schmückten sie gänzlich unakademisch aus, nahmen also die Partitur eher als In- spiration denn als Auftrag: was eben zu einer wahrhaft einmaligen »In C«-Experience werden sollte. Für alle Beteiligten, für uns und auch für Riley, der das Resultat nicht nur in den höchsten Tönen lobt, sondern in einem Dankesschreiben an die Musiker gar glaubt, aus dieser Interpretation »den Geist und die Seele Afrikas« zu erlauschen. Kommt halt doch aus der Hippie-Generation, der gute. Dass es das Ensemble Africa Express mit seiner Partitur nicht so genau nimmt, stört den weisen alten Buddhisten nicht. Er lasse sich immer gern überraschen, sagte Riley in einem »Guardian«-Interview. Die schlechtesten Versionen von »In C« seien immer die, die sich sklavisch an die Partitur des 1968er-Albums hielten. Die jungen Menschen aus Bamako aber hätten ihn mit ihrer respektvollen Freiheit umgehauen. Besonders diese eine Stelle, wo der Puls des Stücks plötzlich stoppe und ein Musiker zu erzählen beginnt, wie es war, als er das erste Mal auf seiner Kora, einer westafrikanischen Steglaute, zupfte. Und am Ende sagt Mr. Riley den sehr schönen Satz: »Rules are not as important as results.«

Dieses Album erhellt selbst das verdunkeltste Gemüt und eignet sich für Ûberlandfahrten wie sonst nur allerbester Krautrock. Gebenedeit seien Adama Koita (Kamel N’goni), Alou Coulibaly (Calabash), Badou Mbaye (Djembe, Percussion), Defily Sako und Modibo Diawara (Kora), Guindo Sala (Imzad), Kalifa und Mémé Koné (Balafon), die SängerInnen Bijou, Olugbenga und Brian Eno sowie Damon Albarn (Melodica), Andi Thoma (add. Percussion, Kalimba), Nick Zinner und Jeff Wootton (Guitar) und Dirigent André de Ridder (Violin, Baritone Guitar, Kalimba).

Adaptierte Fassung des Radio-Manuskripts. FM4 »Im Sumpf«, Jänner 2015.

–

Africa Express: »Presents … Terry Riley’s ›In C‹ Mali«. Transgressive Records/Al!ve