Noch heute berufen sich Legionen von Musikern auf seine sozialkritischen Texte, ihn selbst aber brachten sie erst einmal nirgendwohin. Absturz, Drogen, Gefängnis … die Nachrichten, die uns über Scott-Heron während der letzten Jahre erreichten, trugen zur Legendenbildung bei, verhießen aber nichts Gutes. Und dann das: Sein erstes Album seit dreizehn Jahren, eine Art musikalische Autobiographie, geriet zum Meisterwerk. So ist das mit Totgesagten: Mitunter wehren sie sich mit aller Kraft.

Kopfkino für Denker

»I did not become someone different that I did not want to be, but I’m new here. Will you show me around?«

Irgendwo zwischen Folk aus den tiefsten Sümpfen und Spoken Word grummelt sich Scott-Heron durch den Titelsong seines neuen Albums und klingt dabei wie das Rudiment einer Ära, als die populärste Musik der USA noch aus Memphis kam und Männer wie Howlin‘ Wolf oder Lightnin‘ Hopkins als lebende Legenden galten. Dort, wo Scott-Heron einst seine Kindheit verbrachte und den Rassenhass am eigenen Leib erfuhr, in Memphis nämlich, steigt er ein, um den nur knapp dreißigminütigen Schwarz-Weiß-Film seines neuen Albums abzuspulen.

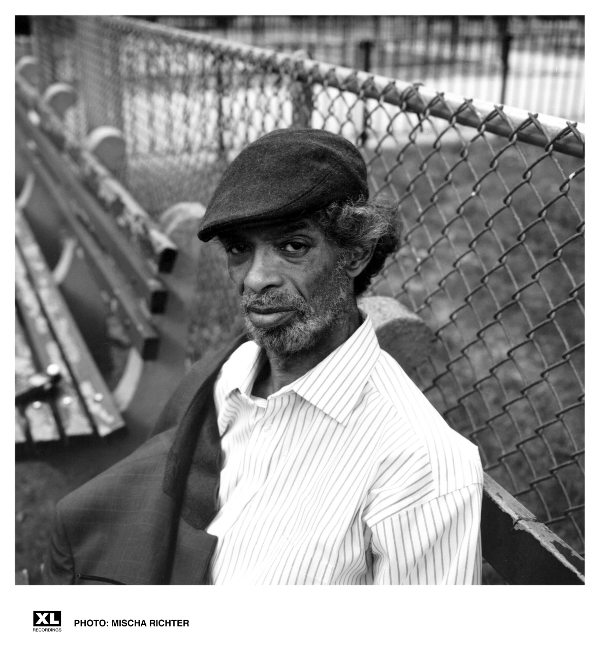

Die Sequenz einer relativ jungen Dokumentation über den »Urvater des Hip Hop«, wie er oft bezeichnet wurde, hat sich dazu in mein Hirn eingebrannt: Der ergraute, vom Leben gezeichnete Gil schlendert durch Harlems Straßen, hebt ab und an die Hand zum Gruß, gibt sich aber sonst nicht viel Mühe, zu überspielen, dass er sichtlich nicht mehr so ganz dazu gehört. Den »Elder Statesman« zu mimen, dessen Rolle ihm aufgrund seiner Verdienste für die Community fraglos zustünde, liegt ihm nicht. Irgendwie ist das alles nicht mehr seine Stadt, sein Land, aber für Resignation ist es zu früh. Noch einmal erhebt er das Wort, scheinbar beiläufig und gerade deshalb so wirkungsvoll.

»I’m New Here« klingt stellenweise wie das Outtake einer frühen John-Lee-Hooker-Session. Ein Moment, in dem der Musiker den Blues vergisst, um eine Anekdote aus seinem Leben zum Besten und dadurch sich selbst ein Stück weit preis zu geben: fragmentarisch und wie aus der Zeit gefallen.

»No matter how far wrong you’ve gone you can always turn around.«

Der Missing Link

Richie Havens hat ihn einmal als Missing Link zwischen John Coltrane und Malcolm X bezeichnet. Große Worte, die sich erst setzen müssen und deren Bedeutung sich nur retrospektiv erschließen mag. Bedenkt man allerdings, dass sich Scott-Heron mit »The Revolution Will Not Be Televised« ganz vehement und über Jahrzehnte hinweg gültig als Chronist des entrechteten und ausgegrenzten Amerika positionierte, und später in einem Stück wie »The Bottle« – in den 1980er-Jahren sogar von der britischen New-Soul-Pop-Hoffnung The Christians gecovert – Kulturkritik und Witz in eine allgemeingültige Pop-Single verpackte, die zu Hause genauso funktionierte wie auf dem Dancefloor, sind Havens‘ Worte nicht zu hoch gegriffen. Denn Scott-Heron schuf mit seiner Musik genau das, was vor ihm John Coltrane und Billie Holiday, von denen er sich Zeit seines Lebens stark beeinflusst zeigte, geschafft hatten: eine neue Sprache zu finden, die von hoher Relevanz für die eigene Community war und es immer noch ist. Auch wenn er selbst nicht mehr so ganz zu ihr passen will.

Aber es gehe auch nicht darum, zurückzugehen. Nicht darum, Geschichte zu wiederholen, sagt er heute. Zu lange habe man ignoriert, dass der Collegestudent, der Geschäftsmann und der Autohändler auch Mitglieder der Community seien. »Aber für sie haben wir keine Songs. Sie sind Schwarze wie wir, aber das Einzige, was sie von der Community zu hören kriegen, ist Schelte. Wir müssen uns also nicht wundern, wenn der schwarze Mittelstand wirklich mal weiß sein wird«, sagte er vor einiger Zeit der »taz« in einem Interview.

Songs für den Mittelstand, vorgetragen vom ehemaligen Revolutionär? Dafür war Scott-Heron Zeit seines Lebens zu direkt und zu provokant. Eigenschaften, die ihn deutlich vom nicht weniger genialen Zeitgenossen Curtis Mayfield unterschieden.

»The world is on the edge of its seat. America – the international Jekyll and Hyde«. Diese klaren Worte, die nichts an Bedeutung und Wirkung eingebüßt haben, sang er auf »Winter In America« der ersten Produktion, die Brian Jackson und Scott-Heron im Alleingang wagten: ein emanzipatorischer Schritt, der ein Meisterwerk ermöglichte. »Am Tag, als John F. Kennedy ermordet wurde, begann der Winter, und Amerika hat sich davon immer noch nicht erholt, es gab zu viele Verluste«, bellte er damals mit seinem Bariton.

Liest man heute die Lyrics zu »B-Movie«, seiner gnadenlosen Abrechnung mit der Reagan-Ära, fühlt man sich unweigerlich an eine in unserem Denken ungleich gegenwärtigere Zeit erinnert: Der Text nämlich passt wie ein Handschuh über die John-Wayne-Heilslehre der Bush-Administration und man bedauert, dass Scott-Herons Comeback nicht früher gelang. Wäre es in diese Zeit gefallen, er hätte wohl einiges zu deren Verirrungen und Verwirrungen zu sagen gehabt. Dass er einen Gutteil dieser Zeit hinter Gittern verbrachte, weil er wegen Kokain- und Crack-Besitzes mehrfach hintereinander zu Haftstrafen verurteilt worden war, dass also jemand, der in »The Bottle« und »Angel Dust« das Problem von Drogen in der (afroamerikanischen) Gesellschaft behandelt, später selber süchtig wird, nimmt sich in diesem Zusammenhang als besonders grausame Ironie der Umstände und politischen Verhältnisse aus.

Aber wie dem auch sei: besser spät als gar nicht und Sätze wie »the military and the monetary get together whenever they think it’s necessary« (aus »Work for Peace«) passen ohnehin immer. In jede Zeit und in jedes System.

Revolution im Kopf

Die Revolution habe sich auch gar nicht verändert, sie nehme unaufhörlich ihren Fortgang, ob es einem nun gefällt oder nicht, sagt er heute. »Revolution bedeutet Veränderung, und die Dinge wandeln sich nun mal permanent.« Die wahre Revolution finde im Kopf statt. »In dem Moment, in dem man bestimmte Erscheinungen nicht mehr akzeptiert und der Meinung ist, die Gesellschaft sollte sich in eine andere Richtung entwickeln, in dem Moment wird man zum Revolutionär.« Wer hingegen meine, die Revolution auf der Straße beobachten zu können, werde sie dort nicht finden. »Was man sieht, sind manchmal nur die Ergebnisse bestimmter Prozesse, doch das ist keine wirkliche Revolution.«

Eine Generalmobilmachung im Kopf also, die zu einer Kunst führt, die auch die Mittelschicht (im revolutionären) Sinne nicht ausschließt, ihr zumindest zu einem Klassenbewusstsein verhelfen will. Ist es wirklich das, wovon Scott-Heron auf »I’m New Here« singt?

Nicht unbedingt, denn ganz von der Tradition eines Songwritings, das sich zuallererst an die Entrechteten wendet, kann er sich nicht lösen. Die erste Single »Me And The Devil« etwa, ein Robert-Johnson-Cover wie wir es früher wohl aus dem Hause WordSound erwartet hätten, das autobiographischer nicht sein könnte (schließlich hat ihm selbst doch so manches Mal in den letzten zwanzig Jahren der Teufel über die Schulter geguckt), und das dazugehörende Video mit seinen in Voodoo-Manier geschminkten Skater-Kids, die nächtens durch die Straßen einer suburbanen Noir-Landschaft cruisen, ist eher eine »I Put A Spell On You«-Paraphrase, denn ein Türöffner Richtung gesellschaftlichem Mainstream. Am

Ende des Videos ringt ein betrunkener Obdachloser in Zeitlupe mit dem Gleichgewicht. Im Anschluss daran rezitiert Scott-Heron die Zeilen von »Your Soul And Mine«.

Nichts als die Realität also sieht man, und von daher – so grausam sie auch sein mag – handelt es sich auch höchstens um einen scheinbaren Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit, ging es doch in Scott-Herons Arbeit immer darum, das Umfeld zu reflektieren, in dem er lebt.

Im Kontext der eigenen Geschichte

Ohne Scott-Heron gäbe es keinen Saul Williams, keine Ursula Rucker, keinen Theo Parrish und auch keinen Moodymann.

Letzterer eröffnete seinen Auftritt als DJ beim ersten Detroit Electronic Music Festival DEMF zur Jahrtausendwende mit »We Almost Lost Detroit«, Scott-Herons Song über die beinahe verursachte Kernschmelze in einem Kraftwerk fünfzig Kilometer außerhalb der Stadt. Und auch die ästhetischen Parallelen sind verblüffend: man vergleiche die Plattencover von Gil Scott-Herons »Reflections« und Moodymanns »Det-riot«. Zum Verwechseln ähnliche Konterfeis springen einem da entgegen. Zitat oder Zufall?

Davon abgesehen aber tauchen in Moodymanns Tracks immer wieder Stimm-Samples auf, die verdeutlichen, woher die Musik, die er macht, kommt: aus dem Ghetto; House – als Fortführung der Tradition von Soul mit anderen Mitteln gedacht, mit all seinen sozialen, politischen und historischen Implikationen und mit einer gehörigen Portion Black Consciousness gefertigt. Auf »Mamma’s Hand« etwa, einem Stück von »Anotha Black Sunday«, hört man Stimmen und Klatschen. Und wenn diese Field Recordings aus den Straßen Harlems auch merklich alt sind, funktioniert die Musik durch diese Re- und De-Kontextualisierung dennoch als soziale Verbindung. Im Hier und Jetzt.

Ähnlich der Wahl-Detroiter Theo Parrish. »Thanks to the drums of Africa« findet sich hin und wieder als Vermerk auf seinen Veröffentlichungen. Unweit der »117th Street«, die Gil Scott-Heron zur Zeit, als der gleichnamige Song entstand, als wichtigste Ecke in Harlem und also Zentrum des schwarzen Amerikas ausgemacht hatte, wurden im nahen Chelsea Park Tag und Nacht Percussions gespielt. Ein weiterer Ausspruch Parrishs, »I can’t play today’s house because there is no today’s house!«, klingt beinahe wie Scott-Herons »Home Is Where The Hatred Is«, wo sich ein junger schwarzer Basketball-Spieler »white powder dreams« hingibt, um nicht nach Hause zu müssen.

Ähnlich fremd muss sich Parrish gefühlt haben, als er gemeinsam mit anderen Artists für House-Events quer durch Europa gebucht wurde und dort mit seiner Musik ein ums andere Mal Unverständnis oder blanke Ablehnung erntete, weil sie »im familiären Kontext« des konventionellen House einfach nicht funktionierte.

Rede und Antwort

Was aber will uns Parrish mit seinen Verweisen mitteilen? Dass es ihm wie seinem großen Vorbild um die vehemente Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und Herkunft geht und dass die einzige Chance von House nicht zum Soundtrack koksender Yuppies zu verkommen, in seiner inhaltlichen Wieder-Aufladung besteht. Allerdings ohne das Gesicht einer identitätsstiftenden Figur, denn sowohl Moodymann als auch Parrish machen sich gehörig rar in der Öffentlichkeit.

Dagegen wirkt Scott-Heron fast gesprächig: Wenn er auch jedes Interview zu seinem neuen Album verweigerte, gibt es dennoch ein, zwei abendfüllende Dokumentarfilme über ihn, in denen er Rede und Antwort steht. Und während er sich ein ums andere Mal im Understatement übt, wenn er meint, das Missverständnis, er sei ein politischer Dichter, aufklären zu müssen, indem er darauf besteht, ja eigentlich nur Klavierspieler zu sein, stehen bei Parrish und Moodymann mythologische Verschleierungstaktiken à la Underground Resistance im Vordergrund, wenn es darum geht, zum eigenen Schaffen Stellung zu beziehen. Dadurch scheint es, als gingen sie der Frage nach dem politischen Background ihrer Arbeit bewusst aus dem Wege. Nur erschließt sich das Politische hier ebenfalls über das Wissen um jene »Black Secret Technologies«, die Scott-Heron schon zu Beginn seiner Karriere im Umfeld des Radical Free Jazz der späten 1960er bzw. frühen 1970er angewendet hat.

Auf »I’m New Here« gibt Scott Heron dagegen einige Antworten, allerdings »nur« bezüglich seiner Herkunft, seiner Einsamkeit und seines Kampfes. Karg sind die Songs, auf das Nötigste beschränkt. Und genau damit erwies Richard Russell, Label-Boss von XL Recordings, seinem neuen Schützling, den er 2006 im Gefängnis auf Rikers Island erstmals traf, auch einen Bärendienst. »I’m New Here« hat so gar nichts Anziehendes, nichts, was sich in die Gehörgänge schmeicheln könnte, und gerade darin liegt seine Schönheit.

Und all der Unsinn, der über das Album geschrieben wurde, etwa dass es einfach zu kurz wäre oder der halbfertige Rohbau der Musik die Lyrics nicht tragen könne, zerschellen am donnernden, tiefergelegten Bass und an den elektronischen Effekten, die einem wie Schneidbrenner in die Eingeweide fahren.

Wer tatsächlich Antworten sucht und die wirklich vielsagendste hören will, muss nur das Ende des Titelsongs auf »I’m New Here« abwarten. Da heißt es: »Met a woman in a bar. Told her I was hard to get to know and impossible to forget.«

Gil Scott-Heron: »I’m New Here« (XL Recordings/Edel) Die Vinyl-Version kommt besonders liebevoll aufbereitet und mit einer Zusatz-Platte mit live eingespielten Versionen einiger Klassiker.

Gil Scott-Heron & Amnesia Express: »The Paris Concert« (DVD, In-Akustik, music video distributors). Hier zeigt der Meister, was er live noch zu leisten im Stande ist.

Live-Termin in Österreich

Gil Scott-Heron gastiert am Samstag, 24. Juli bei der Nova Jazz & Blues Night in Wiesen! www.wiesen.at