Als John Grant 2010 mit »Queen of Denmark« fertig war, jenem Album, das wenig später hymnisch gelobt und vom britischen Branchenblatt »MOJO« sogar zum Album des Jahres gekürt wurde, schlitterte er schnurstracks in die bitterste Depression seines Lebens. Da fragt man sich natürlich: Wie das? Wo ist die Schaffensfreude, schließlich wurde ein großes Werk vollbracht? Aber, so Grant damals in einem Interview: »It didn’t matter that I’d made a great record because being the person I am I was never going to be able to enjoy it.« Ein Typ wie ich kann sowieso nie akzeptieren, wer ich bin und was ich bin. Ah ja. Willkommen in der zerbrechlichen Welt des John Grant.

Viel Wind ist seither darum gemacht worden, dass »Queen of Denmark« nicht nur das Album war, auf dem er zu seinem wahren Selbst fand, sondern eben auch, dass er sich darin zu seiner Homosexualität bekannte. Zu viel Wind für meinen Geschmack, aber erzählen wir erst die Biographie in knappen Zügen fertig. Geboren in Michigan, aber aufgewachsen im eher konservativen Colorado, wo er jahrelang im Kirchenchor sang, zog es Grant zunächst hinaus in die weite Welt. Er studierte ein Jahr lang Deutsch und Russisch in Heidelberg, kehrte aber aufgrund der Erkrankung seiner Mutter in die USA zurück, wo er die Band The Czars gründete, die immerhin zehn Jahre und sieben Alben lang aktiv war, wenn auch ohne nennenswerten kommerziellen Erfolg. (Aber was heißt das schon heutzutage in der Musik). Danach lebte er in New York und jobbte als Kellner und Krankenhausdolmetscher, bis er von den psychedelischen Folktüftlern Midlake gewissermaßen ein zweites Mal entdeckt wurde. Gemeinsam mit Midlake entstand »Queen of Denmark«, ein Album, über dessen »transzendentale Schönheit« die Kritiker anno 2010 ziemlich ins Schwärmen gerieten.

As bad as it gets

Ebenfalls kein Geheimnis ist, dass die tragischen Erfahrungen der frühen Jahre, das Ringen um die eigene sexuelle Identität und der soziale Druck zur Heteronormativität bei John Grant einst zu handfesten Drogenprobleme führten. Schöne Umschreibung, oder? Druck zur Heteronormativität. Zitieren wir lieber Grant direkt: »Mein ganzes Leben hindurch habe ich Leute kennengelernt, die mich schwule Sau genannt haben, fucking faggot und ›du bist ein Dreckstück‹, ›Leute wie dich sollte man töten‹.« (Aus dem Interview von Christoph Reimann für Deutschlandradio Kultur, siehe: hier)

Die Zeit der Drogen scheint mittlerweile vorbei zu sein, doch 2012 gab Grant bei einem Liveauftritt bekannt, dass er HIV-positiv sei. Im selben Jahr verschlug es Grant auch nach Island, wo er Birgir Þórarinsson bzw. Biggi Veira von GusGus kennenlernte, was zu einer fruchtbaren Kollaboration und zu seinem zweiten Album »Pale Green Ghosts« (2013) führte, an dem auch eine gewisse Sinead O’Connor mitwirkte und das jedenfalls ein wenig leichtfüßiger als »Queen of Denmark« ausfiel. 2015 folgte dann das Album »Grey Tickles, Black Pressure«, auf dem der wehmütig-zerfranste Folksound von »Queen of Denmark« erneut in den Hintergrund trat. Nach wie vor finden sich zwar reichlich Balladen, aber ebenso groovige Songs mit ironisch gebrochenen Texten, denen der Bombast ein wenig im Nacken kitzelt.

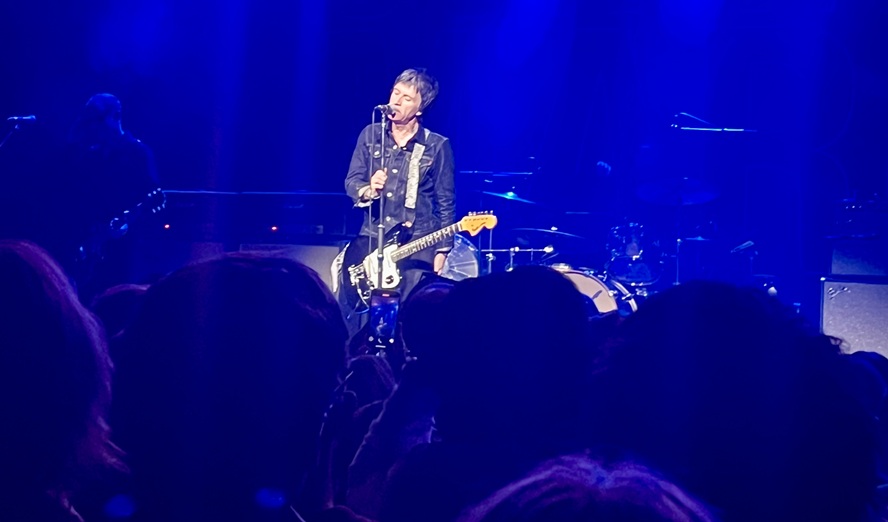

Der Clou von John Grants Oeuvre ist ja generell die seitenverkehrte Zusammenfügung von Referenz und Attitüde. In der klassischen Folkpopecke stammen die musikalischen Vorbilder eher aus dem Album der unverdächtigen Heroen, von Nick Drake über Vasthi Bunyan bis hin zu Bonnie »Prince« Billy oder Devendra Banhart, doch den Welt- und Lebenskummer muss man sich oft erst existenziell reden, um zum gewünschten Resultat zu kommen. John Grant hingegen bezieht sich auf Bands wie ABBA, Supertramp, Nina Hagen oder The Carpenters (bzw. den Kirchenchor nicht zu vergessen), hat aber dafür keine Authentizitätsverlegenheit, was den großen Blues betrifft. So betrachtet liegt man vielleicht nicht ganz verkehrt, wenn man seine Musik als Versuch betrachtet, aus einem Mainstreampop à la Supertramp oder ABBA so lange die niedliche Harmlosigkeit herauszuquetschen, bis ein folkiges Gerippe überbleibt, an dem zwar irgendwo noch ein Rest süßlicher Verkitschtheit klebt, aber zugleich auch reichlich gallig-vertrocknete Bitterkeit. Hm. Klingt das gut? Weiß nicht, eine vielleicht etwas verquere, aber immerhin nicht queere Erklärung für die sehr eigenwillige, sehr hörenswerte Musik von John Grant. Aber im Grunde braucht es ja ohnehin keine große Erklärung, sondern einzig eine Empfehlung: Schauen Sie sich das an! Womöglich eines der Konzerte des Jahres.