In Wien St. Marx befand sich früher der Zentralviehmarkt mit anschließendem Schlachthof. Vor einigen Jahren war noch das endlose Labyrinth aus hüfthohen Metallgittern zu sehen, durch die das Schlachtvieh, eins hinter dem anderen, getrieben wurde. Damit ist nun Schluss, die Tiere werden woanders erledigt und die Stadt Wien würde auf dem Gelände gerne Kultur produzieren lassen. Mit durchwachsenem Erfolg. Zumindest Konzerte finden hin und wieder in der Marx Halle genannten, ehemaligen Rinderhalle statt. So auch am – und das ist jetzt die letzte unerfreuliche Vorbemerkung – österreichischen Nationalfeiertag, dem 26. Oktober. Wer also den Feiertag, weil sie oder er keinen echten Genuss an Militärparaden oder der Leistungsschau des österreichischen Bundesheeres am Heldenplatz empfindet, aufrecht im Bett liegend verbracht hat, gibt dem Tag noch einen Sinn und kommt am Abend bitte nach St. Marx. Denn dort spielt The Cure!

»Drei erfundene Jungs«

Ja richtig: The Cure. Seit fast zehn Jahren nicht mehr in Österreich aufgetreten, kommt die Band ohne neues Album oder sonstigen, besonderen Grund nach Wien. Vermutlich hat sie die Stadt noch nicht aufgegeben. Als Ende der 1970er The Cure mit dem Album »Three Imaginary Boys« das Licht der Öffentlichkeit erblickte, lieferten Robert Smith und Co. zeitgleich mit der auf der Platte nicht vorhandenen Single »Boys don’t cry« einen programmatischen Titel ab. Jungs weinen ja eben doch, nur sollen sie es aufgrund fehlgeleiteter, identitärer Ûberlegungen nicht zeigen. Solche selbstzensurierende Einschränkungen waren immer weit unterhalb des Niveaus von The Cure. Sie bogen ihren Schmerz, ihre Unsicherheit und Orientierungslosigkeit nach Innen und begaben sich dort auf die Suche. Das ist das, was junge Künstlerinnen und Künstler eben halt so machen. Was auf den Reisen ins Innerste zu Tage befördert wird, muss dann geschützt werden durch Form. Also durch Mode, Haltung, Stil oder was sonst noch seh- und hörbar werden kann. The Cure war darin ziemlich gut, hat es geschafft, einen ganzen Seelenkontinent heraufzubeschwören und diesen dann effektvoll in so etwas Läppischem wie Popsongs zu zeigen. Die Kunst ist hierbei, stets das streng Eigene, das Individuelle so zu verstehen und zu präsentieren, dass es allgemein erlebbar wird.

Diesen Kniff werden die heute leider immer erfolgreicher werbenden identitären Banden, seien es jetzt Islamisten oder Rechtsradikale, niemals verstehen. Die jungen Leute, die ihnen zulaufen, sind ebenso überfordert und orientierungslos – wie könnten sie auch anders, angesichts der Weltlage? Aber ihnen wird eingetrichtert, sie sollen sich ihrer inneren Regungen verschließen. Sie möchten diese Regungen dann, insbesondere die Jungs unter ihnen, mit Härte und Entschlossenheit begraben. Und sie sehnen sich nach einer Identität, der sie sich unterwerfen dürfen. Weinen ist da nicht mehr im Programm. Wie sagte jener berüchtigte SS-Panzer-Divisionär: »Geheult wird, wenn der Kopf ab ist.«

»You can’t be Robert Smith if you’re not Robert Smith«

Als der Sänger, Gitarrist und Chefkomponist von The Cure, Robert James Smith, das erste Mal auftauchte, bescherte er uns dieses Gefühl, das wir am Pop so lieb haben: »a starman came to blow our minds«. Die Zusammensetzung dieser Kunstfigur, die irgendein langweiliger Engländer »Ich« zu nennen pflegt, war so fremdartig, sie verdiente einfach das Label »neu«. Für eine kurze Weile schien es, als wollten alle jungen Männer so sein wie er. Sanft, verletzbar und in einer Weise scheiße aussehen, die irgendwie cool war. Das klingt jetzt genauso oberflächlich wie es ist. Nur das Verhältnis von Teenagern zu Vorbildern ist frei von tiefgehender Prüfung. Robert Smith wurde individuelles Vorbild der Gothic-Uniform und The Cure ein Hitmonster. Das sind diese Paradoxien, die niemandem erspart bleiben. Zeitweilig überwiegt ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit, es bilden sich provisorische Gruppen und es entstehen Wellen, die bald darauf wieder verebben. In diesem Aufstieg und baldigen Fall lässt sich Moderne erfahren. Pop lehrt dies und befreit durch die Akzeptanz dieses Wandels. Ideologien schätzen dies nicht, sie wollen Ewigkeit. Viel Spaß bei der Suche danach. Doch auch im Popwandel findet sich »Bleibendes«, das damalige Grundgefühl war schon richtig und es überzeugt auch heute noch: »Schaut mich an, mir geht es nicht gut, aber ich will das auch so.«

Und die Musik? Also bitte! Der Bass, die Stimme, die Gitarre und das Schlagzeug, das war Punk, das war New Wave, das war was-auch-immer und es war einfach wahnsinnig gut. Indie, den es damals noch nicht gab, kommt kaum je ohne Bezug zur Musik von The Cure aus. Bleibt zu hoffen, dass die in die Jahre gekommenen Jungs ihren Sound im Jahre 2016 noch frisch auf die Bühne bringen werden.

Was bleibt?

Zumindest keine Identitäten. Wer heute seinen Blick durch die Wiener U-Bahn schweifen lässt, sieht, wie viele der aus Syrien, Algerien oder Afghanistan vertriebenen jungen Männer einen Kleidungstil pflegen, der vermuten lässt, sie wären alle gerne HipHopper. Sympathisch, in Bezug auf die emanzipatorischen Bestrebungen des HipHop, und zugleich nicht ganz unproblematisch, wegen des dämlichen Sexismus. Nur – Jihadisten sind das sicher nicht. Noch nicht, doch wenn sie lange genug von identitären Trotteln gepiesackt werden, die ihnen dauernd sagen: »Wir(?) wollen Euch hier nicht«, dann kann sich das schnell ändern. It’s all about respect. Allseits.

Hier nun die abschließende Beobachtung in der U4: Zwei schüchterne junge Typen (vermutlich aus Afghanistan), die Haare so lange gekämmt bis sie ungekämmt aussehen, schwarzer Eyeliner und lackierte Fingernägel. Vorbildlich! Wir sehen uns am 26.10. in St. Marx und dann beschäftigen wir uns mit uns selbst (ist eh schwer genug) und damit, wie wir vielleicht zusammenfinden – aber sicherlich nicht mit der Nation.

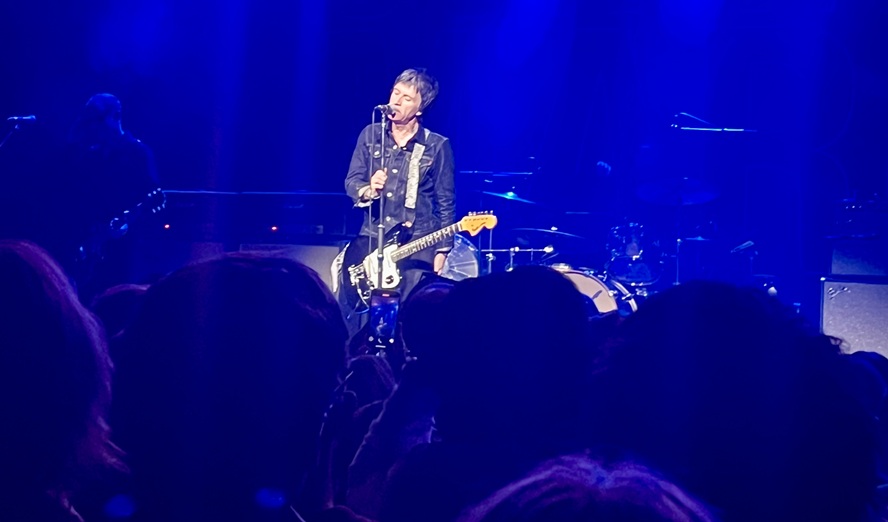

The Cure live in Wien

Mittwoch, 26.10.2016, Marx Halle, 20 Uhr