Gangsta-Rap polarisiert immer wieder. In Deutschland zuletzt besonders der Rapper Kollegah, der sich durch sexistische, homophobe und antisemitische Äußerungen hervortut. Im Zuge der öffentlichen Debatte wurde nicht nur der Musikpreis Echo abgeschafft, sondern es wurden auch Konzerte abgesagt oder fanden vor verhältnismäßig wenig Publikum statt. Allgemein wird Gangsta-Rap regelmäßig öffentlich zum Problem erklärt, kürzlich erst machte die Polizeigewerkschaft GdP diesen für steigenden Hass auf Polizist*innen verantwortlich, nachdem in München ein Polizist angegriffen wurde. Wo genau der Zusammenhang zwischen dem Angriff und Gangsta-Rap bestehen soll, bleibt das Geheimnis der GdP. Was die GdP jedoch anspricht, ist beispielhaft für nahezu jede Debatte über Gangsta-Rap: Wo endet die Kunstfreiheit? Welche Auswirkung haben die ausgemalten Gewaltfantasien (oder debattenabhängig Antisemitismus und Sexismus) auf Konsument*innen der Musik?

Meinen sie, was sie rappen?

Solche Debatten werden in der Regel von Grund auf falsch geführt. Auf der Seite der vermeintlich moralisch Überlegenen wird gewöhnlich nicht erkannt, dass im Gangsta-Rap die Auswüchse der bürgerlichen Ideologie radikalisiert werden. Bei dieser Einsicht müssten letztlich die eigenen Vorstellungen von Gesellschaft hinterfragt werden. Auf der Seite der gesellschaftskritischen Verteidiger*innen von Gangsta-Rap wird stark gemacht, dass es sich eben um Kunst handele und im Rap mit Übertreibung, Zuspitzung und Metaphern gespielt wird – niemand meint angeblich, was er sagt.

Dieser Unwille, die Aussagen von Rappern ernst zu nehmen, macht auch das Feld der »HipHop Forschung« zu einer der lächerlichsten akademischen Angelegenheiten der letzten Jahre. Da wird auf die Entstehung des HipHop in Harlem und der Bronx, den Ghettos in Compton usw. verwiesen, es wird das »Signifying« (eine orale Praxis afroamerikanischer Kultur, bei der das Gesagte nicht dem Gemeinten entspricht) angeführt und völlig selbstvergessen – als wäre es kein Widerspruch – das »Word(ing)« daneben gestellt – der Anspruch, dass der Rapper das sagt, was (wahr) ist, was wiederum vom (bereits im Einverständnis mit dem Rapper zum Auftritt gekommenen) Publikum mit dem Ausruf »Word« gewürdigt wird. Rap nimmt sich also kein Blatt vor den Mund, aber meint es trotzdem irgendwie nicht so.

Bereits 1993 schrieb Günther Jacob hierzu: »Nur zu gerne beschränkt sich die deutsche HipHop-Rezeption auf eine verständnistriefende Interpretation des Gangsta Rap als eine in aufrüttelnder Absicht abgefaßte ›Ghettoliteratur‹. Was aber, wenn die Geto Boys [Anm.: US Gangsta-Rapper] nicht simulieren, sondern genauso denken und handeln, wie sie rappen? Wenn sie, mit anderen Worten, eine Vergewaltigung beschreiben, weil sie sexuelle Gewalt für völlig legitim halten? Wenn also der Musikjournalismus ganz umsonst in den rätselhaften Tiefen der afroamerikanischen ›oral history‹ nach Antworten sucht, weil ihm die ›naheliegenden‹ nicht passen?«

Es geht wohl eher ums Geld

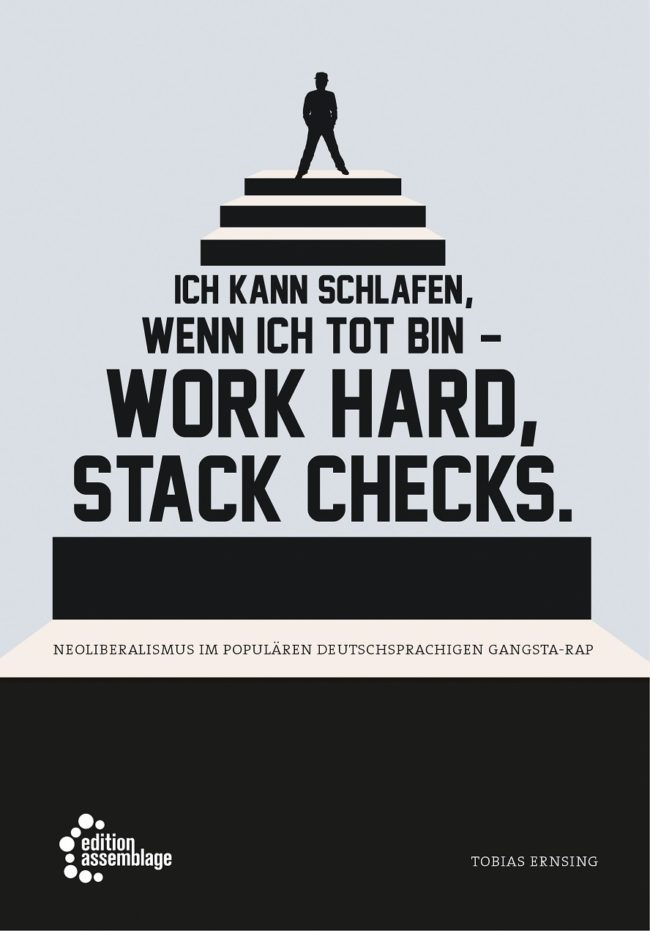

Ein erfreuliches Beispiel für eine Auseinandersetzung mit dem Gangsta-Rap – dem es ohnehin mehr um die Vermarktung eines Images denn eine tieferliegende Message geht – stellt das Buch »Ich kann schlafen wenn ich tot bin – work hard, stack checks. Neoliberalismus im populären deutschsprachigen Gangsta-Rap« von Tobias Ernsing dar, das 2017 in der Edition Assemblage erschienen ist.

Das Themenfeld – neoliberale Ideologie –, dessen sich hier angenommen wird, ist insofern besonders interessant, als es neben den bereits erwähnten Kritikpunkten am Gangsta-Rap selten Beachtung findet und kaum von Kritiker*innen wie Apologet*innen des Gangsta-Rap thematisiert werden würde. Außerdem wird sich kein Gangsta-Rapper genötigt fühlen, sich vom Neoliberalismus zu distanzieren (Distanzierungen von Antisemitismus z. B. haben eine lange Tradition, Professor Griff konnte in den 1990ern schon kein Antisemit sein, weil er mit Juden Geschäfte machte, und Kollegah kann heute keiner sein, weil er auch privat einen Juden kennt). Gerade aber weil viele der anderen Kritikpunkte an Gangsta-Rap (Antisemitismus, Sexismus, Homophobie) mit der ökonomischen Struktur der Gesellschaft verwoben sind und sich gegenseitig beeinflussen können, ist es umso interessanter, sich die Affirmation der neoliberalen Ideologie anzuschauen.

Was Ernsing macht, ist eine Auswertung von rund 220 Songtexten der Rapper Sido, Bushido und Kollegah, in der er sie auf die Momente Individualisierung, Auflösung von gesellschaftlicher Solidarität, Selbstoptimierung, Aufzeigen von Markterfolg, Egoismus und die Thematisierung von Versagen in der Gesellschaft hin untersucht. Dem vorangestellt ist eine kurze Einführung in die Thematik Neoliberalismus und die Faulheitsdebatte in Deutschland sowie die Geschichte des HipHop und eine Skizzierung dessen, was Gangsta-Rap eigentlich sein soll.

Betonharte Kerle, die sprechsingen

Beim deutschen Gangsta-Rap weiß Ernsing sich mit denjenigen Autor*innen einig, die nicht blind die Mär des »schwarzen CNN« (Chuck D) übernommen haben und nicht alles mit dem Verweis auf vermeintliche oder tatsächliche gesellschaftliche Marginalisierung rechtfertigen (insbesondere der bereits erwähnte Günther Jacob, aber auch Roger Behrens): Gangsta-Rap ist vor allem die Inszenierung eines Images. Es geht darum, hart und durchsetzungsfähig zu sein (oder zumindest so zu wirken), also typisch männliche Attribute zur Schau zu stellen und das nicht nur in Texten, sondern auch (und vor allem) in Bildern. Das Subgenre des HipHop definiert sich so auch nicht über Inhalte, die in der Musik transportiert werden, sondern über die Selbstinszenierung als Gangsta.

Zwar wird auch hier die eigene Herkunft aus der Unterschicht und das Leben im Ghetto thematisiert (auch wenn sich das Märkische Viertel in Berlin weit weniger als Projektionsfläche für Mittelstandskinder eignet als South Central, weil Deutschland eben nicht die USA ist), aber weniger, um soziale Probleme aufzuzeigen, sondern um die eigene Härte und Durchsetzungsfähigkeit zu präsentieren – weil Ghetto in der Vorstellung der weißen Mittelschicht immer so etwas wie Dschungel meint und den nicht-weißen Bewohner*innen allerhand Animalisches zugeschrieben wird. Wer dann so hart ist wie ein Gangsta-Rapper, kommt eben auch aus dem Ghetto raus – weil er Platten (oder MP3s) verkauft, auf denen er besingt, wie hart er ist, was wiederum ökonomisch rentabel ist.

Auffällig ist nun – und auch das zeigt Ernsing auf –, dass Kollegah sich des Öfteren für seine bildungsbürgerliche Herkunft rechtfertigt. Er ist eben kein Junge aus dem Ghetto, sondern kommt straight von der Uni (auch wenn er sein Studium nicht abgeschlossen hat). Umso größer der Drang, sich als besonders krass zu inszenieren und gegen die Unterschicht (der er ja selbst nie angehörte) zu hetzen (nicht dass diese noch einen Rapper hervorbringt, der ihm seinen ökonomischen Erfolg streitig macht). So zeigt sich nach Ernsings Analyse auch, dass es sich bei der Musik von Kollegah keineswegs um Kunst handelt (Behrens zufolge hat Gangsta-Rap ohnehin weder etwas mit Kunst noch mit Musik gemein), sondern es dezidiert nur ums Geldverdienen geht, was sich nicht zuletzt in dem wiederkehrenden Wunsch ausdrückt, Teil der gesellschaftlichen Elite zu sein, oder auch in der Selbstbezeichnung als »Boss« (also ein Ausdruck, der auf ökonomische Kategorien zurückgeht).

Aber auch Sido und Bushido drücken offen aus, dass sie keine Kunst oder Musik machen, sondern Waren produzieren (bedenkt man, dass in der kapitalistisch organisierten Welt ohnehin jedes Produkt zwangsläufig warenförmig ist, ist es zum einen sehr ehrlich, dies so zu benennen, zum anderen überraschend, dass sie sich darüber im Klaren sind). Bushido gibt zum Beispiel zur Notiz, dass er nur rappt, wenn der Preis stimmt. Ein interessanter Punkt, der in Ernsings Buch nicht so deutlich wird, sondern sich erst ergibt, wenn deutsche mit US-amerikanischen Gangsta-Rappern in Verhältnis gesetzt werden und sich hier ein Unterschied zeigt.

»Don’t let money change you«

Zeigt sich in Ernsings Analyse, dass die drei bekannten deutschen Rapper unablässig betonen, dass sie für ihren ökonomischen Erfolg ganz alleine verantwortlich sind und ohnehin noch nie von irgendwem Hilfe gebraucht haben, stellt sich das bei US-amerikanischen Rappern gänzlich anders dar. Hier wird auch im Gangsta-Rap, bei dem nicht minder der ökonomische Erfolg gefeiert wird, betont, wem man was zu verdanken hat.

Ein Haufen Rapper zollt Dr. Dre Respekt, weil er sie supportet hat (nicht zuletzt der ökonomisch besonders erfolgreiche Eminem, auch wenn er keinen Gangsta-Rap im engeren Sinne macht), und umgekehrt ist auch auf Dres Soloalben zu hören, mit wem er was durchgemacht hat und wer am Erfolg beteiligt war. Solcherlei nimmt dem Gangsta-Rap zwar mitnichten seine neoliberale Ausrichtung – denn auch Dre & Co. affirmieren letztlich den Status Quo – und erst recht kommt ihm nicht die Warenförmigkeit abhanden, es zeigt aber auf, dass HipHop in den USA eine andere Geschichte hat (die der schwarzen Unterschicht, der Polizeigewalt und des institutionellen Rassismus, um nur einige Schlagwörter zu nennen), die sich eben auch im Gangsta-Rap fortschreibt.

Ein sozialer Zusammenhang – und sei es die Gang als schlechter Ersatz der (auch mehr schlechten als rechten) Familie – hat einen anderen Stellenwert. Geht man inhaltlich tiefer, ist noch auffälliger, dass deutscher Gangsta-Rap nur ein Zerfallsprodukt ist. Denn von allem, was HipHop und auch Gangsta-Rap einmal ausgemacht hat, ist im deutschen Gangsta-Rap nichts mehr übrig, es bleiben sinnentleerte Reime über irgendwas mit Frauen und Geld. Tupac Shakur würde sich im Grab umdrehen.

Zu Ernsing bleibt zu sagen, dass »Ich kann schlafen, wenn ich tot bin« ein kurzweiliges, durchaus lesenswertes Buch ist, das nicht nur ein wenig beachtetes Problemfeld des deutschen Gangsta-Rap behandelt, sondern auch eine kompakte Einführung in die Geschichte des HipHop allgemein und die ideologische Basis des Neoliberalismus bietet. Einzig der Schlussteil, in dem er versucht, die Möglichkeiten und Grenzen des HipHop als Methode der Sozialen Arbeit auszuloten, ist etwas schwach, da er nicht über einen kurzen, beschreibenden Charakter bestehender Projekte hinauskommt und so dem eigenen Anspruch nicht ganz gerecht wird.

Link: https://www.edition-assemblage.de/buecher/ich-kann-schlafen-wenn-ich-tot-bin-work-hard-stack-checks/